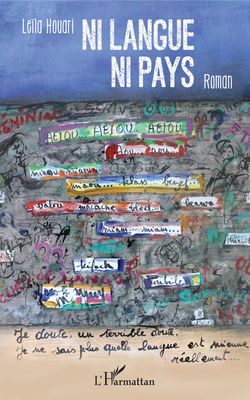

« NI LANGUE NI PAYS » par Leïla Houari, L’Harmattan, 2018, roman

Dans ce roman qui est évidemment autobiographique, l’auteure s’efforce de suivre au plus près les états d’âme de la femme qu’elle est devenue après les nombreuses tribulations d’une vie marquée notamment par les changements de lieu. Plus que de changement il faudrait d’ailleurs parler de rupture pour le premier d’entre eux, qui fait qu’en 1965 la famille de la narratrice alors âgée de sept ans a quitté le Maroc pour venir s’installer à Bruxelles —exil économique voulu par le père, qui cependant annonce souvent son intention de repartir au pays. D’où un sentiment d’instabilité qui a beaucoup perturbé l’enfant.

Le livre commence par plusieurs épisodes caractéristiques de ce que pouvait être alors la vie d’une petite fille et d’une adolescente née dans l’immigration, entre un père autoritaire à l’ancienne, une mère à peu près mutique et les sept enfants de ce couple d’exilés. La situation n’est d’ailleurs pas aussi désastreuse qu’elle pourrait l’être même si Fatima —puisque tel est le nom du personnage dans le roman— a bien du mal à s’en accommoder. Difficile de faire la part entre les petits chagrins d’enfance, les troubles propres à l’adolescence et les difficultés particulières aux familles d’immigrés. Leïla Houari évoque tout cela dans de courts chapitres, fragments de vie ou bribes de mémoire qui lui reviennent après plusieurs décennies.

Le livre commence par plusieurs épisodes caractéristiques de ce que pouvait être alors la vie d’une petite fille et d’une adolescente née dans l’immigration, entre un père autoritaire à l’ancienne, une mère à peu près mutique et les sept enfants de ce couple d’exilés. La situation n’est d’ailleurs pas aussi désastreuse qu’elle pourrait l’être même si Fatima —puisque tel est le nom du personnage dans le roman— a bien du mal à s’en accommoder. Difficile de faire la part entre les petits chagrins d’enfance, les troubles propres à l’adolescence et les difficultés particulières aux familles d’immigrés. Leïla Houari évoque tout cela dans de courts chapitres, fragments de vie ou bribes de mémoire qui lui reviennent après plusieurs décennies.

Paris est l’autre lieu qui va devenir tant bien que mal le sien ; mais le sent-elle vraiment comme le sien ? Toute la question est là, justement. En fait, à lire le roman, on n’est pas convaincu que le titre « Ni langue ni pays » soit tout à fait justifié. Leïla/Fatima est tout à fait francophone, même s’il y a en elle des traces de la langue maternelle, cet arabe dialectal qu’elle a parlé jusqu’à l’âge de sept ans. Traces dont il ne faut certainement pas sous-estimer l’importance, surtout dans cet univers intime, aux limites du conscient et de l’inconscient, dont le récit montre bien à quel point il envahit la vie quotidienne de celle qui est devenue une femme d’une cinquantaine d’années.

Deux circonstances contribuent d’ailleurs à cette remontée des souvenirs et aux troubles dont ils ne peuvent manquer d’être porteurs. D’une part, Fatima a une fille, âgée de dix-sept ans, et elle peut mesurer chaque jour ce qui les différencie par rapport à leur origine marocaine : la plus jeune s’intéresse à cette origine d’un point de vue qu’on pourrait dire extérieur ; même si elle ne songe pas un instant à la renier, c’est plutôt avec curiosité qu’elle l’aborde et un réel désir de lui faire place dans sa vie—sans plus cependant. Fatima en revanche porte cette origine à l’intérieur d’elle-même, comme une présence continue qui l’habite, même si elle ne sait vraiment pas quoi en faire—et justement sans doute pour cette raison-là.

L’autre circonstance qui rend Fatima vulnérable et qui crée beaucoup de place en elle pour les questions qu’elle ne cesse de se poser est le fait qu’elle se trouve au chômage, et si l’on peut dire vacante, après une vie sans doute dispersée, néanmoins bien remplie d’occupations dont certaines ont été riches et prenantes (l’apprentissage du théâtre par exemple). La fréquentation épisodique de Pôle Emploi ne peut que renforcer son désir de trouver refuge en elle-même ; cependant ce retour sur soi est forcément piégé et la détourne d’autres urgences, qu’elle ne parvient d’ailleurs pas à définir clairement. Elle se sent dans une situation inconfortable, comme l’indique bien le titre de l’un de ses chapitres : « Malaise » et comme le prouvent un certain nombre des troubles dont elle souffre (pas besoin d’être grand psy pour diagnostiquer leur origine psycho-somatique !) ; mais la manière d’y faire face n’est pas donnée pour autant. Il est d’ailleurs intéressant d’assister à une sorte de dédoublement d’elle-même auquel elle se livre dans la fin du livre, sous couvert d’une visite rendue à sa mère, qui est devenue veuve et vit au Maroc.

L’autre circonstance qui rend Fatima vulnérable et qui crée beaucoup de place en elle pour les questions qu’elle ne cesse de se poser est le fait qu’elle se trouve au chômage, et si l’on peut dire vacante, après une vie sans doute dispersée, néanmoins bien remplie d’occupations dont certaines ont été riches et prenantes (l’apprentissage du théâtre par exemple). La fréquentation épisodique de Pôle Emploi ne peut que renforcer son désir de trouver refuge en elle-même ; cependant ce retour sur soi est forcément piégé et la détourne d’autres urgences, qu’elle ne parvient d’ailleurs pas à définir clairement. Elle se sent dans une situation inconfortable, comme l’indique bien le titre de l’un de ses chapitres : « Malaise » et comme le prouvent un certain nombre des troubles dont elle souffre (pas besoin d’être grand psy pour diagnostiquer leur origine psycho-somatique !) ; mais la manière d’y faire face n’est pas donnée pour autant. Il est d’ailleurs intéressant d’assister à une sorte de dédoublement d’elle-même auquel elle se livre dans la fin du livre, sous couvert d’une visite rendue à sa mère, qui est devenue veuve et vit au Maroc.

Elle insère dans les chapitres narratifs qui décrivent ce voyage un dialogue imaginaire avec sa mère, qui après son long mutisme a repris énergiquement la parole. Et ce que la mère dit à Fatima, nous n’avons qu’une manière de l’interpréter, c’est ce que Fatima se dit à elle-même, Leïla Houari. Propos qui ne manquent pas de lucidité voire de sévérité, comme on peut l’entendre ici : « Arrête de gémir. Tout en toi n’est que complaisance ». Ou encore, un peu plus loi : « Arrête de me labourer l’échine avec tes interrogations. Fais ce que tu as à faire au lieu de gesticuler comme un poisson sans eau. Accepte de vivre. Agis, sèche tes larmes, elles ne servent à rien ».

Les propos attribués à la vieille dame sont à la fois roboratifs et humoristiques. On se prend à rêver, pour ce roman de Leïla Houari, d’un titre il est vrai audacieux qui aurait pu être : « Les gesticulations d’un poisson sans eau ». Puisque c’est elle qui le dit ! On sait bien que l’humour est une forme de pudeur, ou encore, dans une formulation plus tragique, qu’il est la politesse du désespoir. Ni langue ni pays, en dépit de ce titre, n’est pas un livre désespéré, même si la narratrice ne voit pas beaucoup d’issues ni pour elle-même ni pour les situations dramatiques accumulées dans le monde contemporain. Cependant elle sait et réaffirme, contre la tentation du nihilisme (évoqué dans un chapitre qui s’intitule « Rien »), que rien n’existe en effet, sinon ce qu’on fabrique soi-même.

Denise Brahimi

(texte provenant du N° 24, Juillet 2018, Lettre franco-maghrébine de Coup de soleil section Rhône-Alpes)