Editorial

Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?

Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!

Et si vous souhaitez nous faire le plaisir de nous rejoindre en adhérant, c’est LA!

Podcast

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

Hommage à une communauté en voie de disparition, il a pour objectif d’aider les pieds-noirs à transmettre. Il s’adresse à leurs descendants, aux enseignants qui souhaitent parler de la guerre d’Algérie, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux exils et à la résilience. Il interroge l’exil comme acte fondateur ainsi que les questions d’identité, d’invisibilité et d’intégration. Il pose également la question de la transmission et de la mémoire des pieds-noirs.

Le projet a démarré en janvier 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

Pour écouter les épisodes déjà parus : https://podcast.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra

« LUI DEVANT », un podcast audio-graphique en cinq épisodes d’Abderazag Azzouz, auteur/réalisateur.

« Lui devant », raconte l’histoire puissante et sensible de deux frères, Amine et Hakim, qui se battent pour l’indépendance de l’Algérie dans les années 1960.

Cette histoire est centrée sur leur parcours difficile et leur lien fraternel indéfectible. Nous les suivons alors qu’ils s’évadent d’un camp de prisonniers proche d’une carrière de marbre exceptionnelle située à Fil Fila, où ils étaient forcés de travailler. Cette carrière de marbre sera déterminante pour leur vie. Amine y vivra ses premières émotions, explorant sa créativité et la naissance d’une passion pour la sculpture. Hakim, quant à lui, y confrontera sa force physique lors de l’extraction de la roche, découvrant sa propre endurance et son courage.

Sortie officielle, le 19 mars 2025

Cliquer ICI pour visionner la bande annonce : https://linktr.ee/podcastime69

Ce podcast, dans sa version intégrale et audiovisuelle a été présenté samedi 27 septembre à la Bibliothèque de la Part Dieu de Lyon, devant un public conquis. Chacun s’est dit convaincu que sa présentation publique devrait connaître un bon succès, et que sa diffusion dans les établissement scolaire doit être envisagée.

LIVRES / BD

Son succès en fait une arme redoutable aux mains des extrêmes droites qui creusent leur sillon dans le monde occidental, et plus manifestement encore dans celles du gouvernement israélien avec les résultats dramatiques qu’on connaît.

Son succès en fait une arme redoutable aux mains des extrêmes droites qui creusent leur sillon dans le monde occidental, et plus manifestement encore dans celles du gouvernement israélien avec les résultats dramatiques qu’on connaît. L’auteure rappelle la longue évolution qui a fait paraître le Musulman comme l’autre, l’ennemi, voir l’inférieur qu’il convient d’asservir et de coloniser… Et toujours ce même rejet de sa part orientale, même quand s’agrègent à l’Europe des nations venues du monde byzantin puis ottoman…

L’auteure rappelle la longue évolution qui a fait paraître le Musulman comme l’autre, l’ennemi, voir l’inférieur qu’il convient d’asservir et de coloniser… Et toujours ce même rejet de sa part orientale, même quand s’agrègent à l’Europe des nations venues du monde byzantin puis ottoman…« POETES ALGERIENS SUR TOUS LES FRONTS », par Lazhari Labter, une anthologie poétique, éditions Oxygène, Alger, 2025

Le travail ici accompli par Lazhari Labter apporte une véritable révélation, bien que nombre des poètes et poétesses dont il parle soient des gens déjà bien connus (au moins de nom) et bien que sa recension soit loin d’être exhaustive, puisqu’il s’en tient à 20 « personnages » hommes et femmes confondus. On s’autorise ce terme de « personnages » en référence à ce qu’a dit dans sa préface à l’ouvrage la poétesse tunisienne Monia Boulila, amie de Lazhari Labter, fondatrice et animatrice du média d’art et culture en ligne francophone « Souffle inédit » : elle rend hommage au travail que représente l’Anthologie, disant qu’on y trouve « non seulement des textes mais des vies entières traversées par la poésie, la douleur, l‘espérance et l’humanité ».Ce qui signifie d’emblée que ce travail n’est pas fondé sur l’érudition ni sur des frontières d’aucune sorte mais sur un désir d’échange qui pourrait être en droit ininterrompu et se présente comme une sorte de manifeste sur l’unité du flux poétique. Celui-ci n’est pas immédiatement lié à la langue par laquelle il transite, en sorte qu’on trouve dans le recueil des textes d’écrivains francophones ou arabophones aussi bien, Lazhari Labter faisant lui-même office de traducteur lorsqu’il estime que le besoin s’en fait sentir. Mais ce besoin n’est sans doute pas aussi évident qu’on pourrait croire, et il est intéressant de se reporter à ce que lui répond l’une des auteurs du recueil, Leïla Bennini :

L. L. : Tu écris des poèmes en français, en arabe et en tamazight. Qu’est-ce qui te pousse à écrire tantôt dans telle langue et tantôt dans telle autre ? L’humeur de l’instant, le thème ou autre chose ?

L. B. : Je ne peux clairement expliquer le choix de la langue dans mon écriture même si j’écris plus en français. Le thème peut-être. Par exemple la langue arabe se prête divinement au thème de l’amour. Mahmoud Darwich et Nizar Kabbani ont une grande influence sur moi dans cette langue. Mais je tiens à dire quand même que l’oralité a une grande part dans ce qui a forgé ma fibre poétique et cette oralité fait que même si j’écris peu en tamazight, c’est dans cette langue que je vis intérieurement mes mots.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 70

En tout cas il faut sûrement prendre très au sérieux l’emploi du mot « tous » qui se trouve dans le titre de l’Anthologie : « Poètes algériens sur tous les fronts ». On sait que cette formule est empruntée au poète Jean Sénac, sorte de grand ancêtre omniprésent, mort assassiné en 1973 et qui avait publié en 1971 une « Anthologie de la nouvelle poésie algérienne » ; auparavant, de 1967 à 1971, de très nombreux jeunes gens avaient suivi sur les ondes de la radio algérienne son émission intitulée : « Poésie sur tous les fronts ».D’ailleurs ce livre lui est dédié ainsi qu’à Youcef Merahi, poète bien connu dans toute l’Algérie et mort en mars 2025, il y a très peu de temps. Lazhari Labter explique qu’il reprend, regroupe et choisit des articles qu’il donne depuis 2022 au magazine en ligne « Souffle inédit » dans la rubrique… « Poésie sur tous les fronts ».C’est évidemment là une volonté affirmée de continuité et de filiation.

La continuité dans la passion poétique apparaît dans tout ce que disent les poètes interrogés, dont un nombre important, parmi les plus anciens, sont nés autour de 1945. Pour s’en tenir donc à ce qui s’est passé à partir de l’indépendance, la poésie n’a pas été une découverte, mais au contraire un acte d’allégeance et une certaine volonté de maintenir contre la volonté adverse, officielle, de l’occulter ou de le minimiser, un domaine où le pouvoir politique n’a jamais eu force de loi. Mais on imagine bien que ce maintien n’a rien d’un conservatisme, qu’il se veut au contraire un retour à l’ouverture, après des blocages et un enfermement.

La plus importante des nouveautés, si l’on s’en tient à la période récente est la présence d’un nombre considérable de femmes, poétesses donc, qui même sans vouloir faire un décompte précis, l’emportent de loin sur leurs collègues masculins en nombre et en activités multiples. Elles sont les 3 premières à apparaître dans le livre, Lamis Saïdi, Fadhila El Farouk, Keltoum Staali . La première reprend la définition du poète algérien par Sénac, mettant d’emblée le très vaste domaine poétique hors des restrictions identitaires

« Est écrivain algérien, tout écrivain ayant opté définitivement pour la nation algérienne ». Dans le sens où ces poètes qu’ils soient autochtones ou d’origine européenne, ont su dans un moment crucial de l’histoire du peuple algérien, lui redonner une voix/voie de résilience pas que militaire mais authentiquement intellectuelle et esthétiquement sophistiquée, qui confirme l’existence d’une nation qui se définit surtout par son histoire, ses langues, ses couleurs idéologiques, son exigence esthétique et sa capacité à dialoguer et à théoriser ses propres contradictions, conflits et aspirations.

Fadhila El Farouk souligne la dimension combattante de cette poésie en revendiquant comme ses sœurs Anna Greki (1931-1966) et Yamina Mechakra (1949-2013) dont les noms restent en effet attachés à la lutte anti-coloniale et à la guerre d’indépendance.

Keltoum Staali, elle, a été rapprochée de René Char et de Djamel Eddine Bencheikh. Mais le trait commun à tous ceux et celles que rejoint cette Anthologie est l’affirmation d’une équivalence entre la poésie et l’amour. Dans l’Algérie actuelle c’est une effraction contre le discours nationaliste détourné à des fins politiques de blocage : la poésie comme flot d’amour qui submerge les interdits et les renfermements.

Denise Brahimi

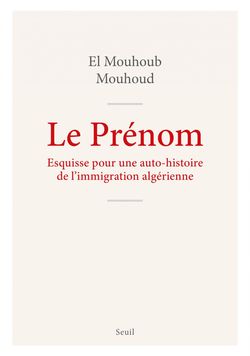

Chronologiquement, cette auto-histoire se partage en deux parties. La première, de 1940 à 1970 se passe en Algérie, où le narrateur est né en 1960, et la seconde se situe en France, de 1971 à 2025. Le tout est complété par de nombreuses analyses et réflexions, qui occupent toute la place dans la troisième partie et l’épilogue. Elles sont inspirées par l’histoire d’un Franco-algérien dont la réussite sociale est un remarquable exemple de méritocratie.

En intitulant son texte « Le prénom », l’auteur choisit de mettre l’accent sur la différence entre deux manières de désigner un individu et de lui assigner une identification sociale. Le système algérien—mieux vaut peut-être dire kabyle, car c’est essentiellement la société kabyle que l’auteur fait apparaître dans ce livre—nomme une personne par son prénom, non sans assortir celui-ci de tous ceux de ses ancêtres et prédécesseurs. Le système occidental volontairement importé en Algérie par la colonisation s’appuie sur ce qu’on appelle le nom de famille qui seul est déterminant, le prénom n’étant qu’un détail relativement dépourvu d’importance (sociale en tout cas). Le choix de ce titre est donc nettement plus important qu’on ne pourrait le croire d’abord.

En intitulant son texte « Le prénom », l’auteur choisit de mettre l’accent sur la différence entre deux manières de désigner un individu et de lui assigner une identification sociale. Le système algérien—mieux vaut peut-être dire kabyle, car c’est essentiellement la société kabyle que l’auteur fait apparaître dans ce livre—nomme une personne par son prénom, non sans assortir celui-ci de tous ceux de ses ancêtres et prédécesseurs. Le système occidental volontairement importé en Algérie par la colonisation s’appuie sur ce qu’on appelle le nom de famille qui seul est déterminant, le prénom n’étant qu’un détail relativement dépourvu d’importance (sociale en tout cas). Le choix de ce titre est donc nettement plus important qu’on ne pourrait le croire d’abord.Toute la complexité de sa position de narrateur apparaît dans le sous-titre que l’auteur donne à son livre, jouant sur la juxtaposition de deux termes non pas contradictoires mais complémentaires grâce à leur différence. Car si la formule « auto-histoire » renvoie à l’individu et à ses caractéristiques personnelles, celle qui lui fait suite « l’immigration algérienne » désigne au contraire une catégorie collective et anonyme, à l’intérieur de laquelle il n’est pas fait de différenciation. Le livre, en réalité, est l‘œuvre d’un être double, qui est à la fois le sujet écrivant (le « je » du narrateur) et l’objet de tout ce qu’un observateur averti peut découvrir en lui et dans son histoire. EM Mouhoud joue parfaitement le double rôle et ce jusqu’au bout du livre, sans doute encore davantage quand arrive le bilan final.

L’auteur est un immigré mais surtout un fils d’immigré puisqu’il est arrivé en France en 1970 à l’âge de 10 ans—pour ne plus jamais en repartir, non sans remords d’avoir abandonné l’Algérie, ce qui fait partie de la complexité de ses sentiments. Mais avant d’en venir à cette installation en France, qui occupe la seconde partie du livre, nous en apprenons beaucoup en lisant la première partie, qui concerne la Kabylie à l’époque coloniale et même auparavant. L’auteur est de ceux qui ont besoin de reconstituer le plus possible le contexte d’une vie individuelle, avec l’aide des sciences humaines et sociales qui il est vrai lui sont du plus grand secours. La littérature aussi : un des auteurs algéro-kabyles qui lui sert de référence est Mouloud Mammeri, qui est à la fois romancier et chercheur. L’autre grand écrivain kabyle, Mouloud Feraoun, est aussi pour lui une source importante d’informations. Pour ce qui précède la guerre d’Algérie et les années 40, EM Mouhoud a manifestement été très impressionné par les pages aussi précises qu’émouvantes écrites par Albert Camus, en tant que journaliste d’« Alger républicain », sur la grande misère de la Kabylie condamnée à la famine lorsque les circonstances la privent de l’argent des immigrés, alors que l’Etat colonial reste indifférent à son sort.

L’auteur est un immigré mais surtout un fils d’immigré puisqu’il est arrivé en France en 1970 à l’âge de 10 ans—pour ne plus jamais en repartir, non sans remords d’avoir abandonné l’Algérie, ce qui fait partie de la complexité de ses sentiments. Mais avant d’en venir à cette installation en France, qui occupe la seconde partie du livre, nous en apprenons beaucoup en lisant la première partie, qui concerne la Kabylie à l’époque coloniale et même auparavant. L’auteur est de ceux qui ont besoin de reconstituer le plus possible le contexte d’une vie individuelle, avec l’aide des sciences humaines et sociales qui il est vrai lui sont du plus grand secours. La littérature aussi : un des auteurs algéro-kabyles qui lui sert de référence est Mouloud Mammeri, qui est à la fois romancier et chercheur. L’autre grand écrivain kabyle, Mouloud Feraoun, est aussi pour lui une source importante d’informations. Pour ce qui précède la guerre d’Algérie et les années 40, EM Mouhoud a manifestement été très impressionné par les pages aussi précises qu’émouvantes écrites par Albert Camus, en tant que journaliste d’« Alger républicain », sur la grande misère de la Kabylie condamnée à la famine lorsque les circonstances la privent de l’argent des immigrés, alors que l’Etat colonial reste indifférent à son sort.EM Mouhoud est un homme d’une grande humilité qui ne se met pas en avant lui-même et charge plutôt les autres d’exprimer ses propres sentiments. Il a été formé à cette attitude par son père, un homme dont la présence et la prestance dominent tout le récit et qui ne cessera pendant toute sa vie d’être son guide et son maître. Le message qu’il lui lègue peut se dire en peu de mots, mais de la plus grande force : il n’y a point d’avenir, autant dire point de vie possible, sans l’acquisition incessante de connaissances, rendue possible par l’Ecole, à laquelle « Le Prénom » est un immense hommage.

On retrouve dans l’attitude du père mais du fils également ce qui fut pendant plusieurs décennies le credo intangible des Français de la Troisième République, celle des lois de Jules Ferry et de ces instituteurs que Charles Péguy a surnommés les « hussards noirs de la République ». Comme dans l’Algérie dont parle le narrateur, ils ont transformé les enfants d’une paysannerie inculte en écoliers instruits. Non sans humour EM Mouhoud raconte comment un maître d’école Pied Noir, pourtant bourré de préjugés racistes, s’est obstiné à lui faire suivre le meilleur enseignement possible parce qu’il était bon élève et le méritait.

Non seulement il n’y a pas dans « Le Prénom » un seul mot contre l’école, mais on y trouve au contraire une analyse convaincante de raisons pour lesquelles une telle critique était impossible et impensable, pour les jeunes Algériens de l’immigration. Alors qu’en mai 68 le dénigrement de l’école publique est un thème abondamment développé, EM Mouhoud explique : « Au plus profond de moi-même, critiquer l’école ne m’était pas permis. » Et c’est dans l’institution scolaire qu’il a fait carrière, jusqu’à devenir Président d’une de plus grandes universités françaises. Pour autant il ne se considère pas comme un transfuge de classe, n’ayant jamais rien trahi ni renié. Il s’est construit au long d’un parcours d’obstacles, « semé d’embûches, de renoncements, de tensions entre fidélité et distance ». Tel est, lucide, son propre bilan.

Denise Brahimi

premier licencié de philosophie « marocain », né en 1917. Edmond El Maleh est présenté pas Simone Bitton avec amitié, en convoquant le cercle de ses proches de tous âges, pour montrer une vie commencée à Safi où il est né, puis à Casablanca où il a milité (comme permanent du parti communiste s’occupant du journal mais surtout assurant la liaison avec les dockers du port) puis il y a enseigné la philosophie. Puis il s’est exilé à Paris après une arrestation en 1965. Avec sa femme Marie Cécile Dufour il devient peu à peu le centre d’un petit groupe d’artistes et d’écrivains marocains. Il écrit lui même à partir des années 1970 et collabore au journal Le Monde. Enfin à la mort de sa femme il s’installe à Rabat, où il devient le représentant de la culture juive au Maroc, lui même très hostile dès les années 1950 à l’émigration vers Israël des Juifs marocains. Il est mort « en gloire » avant d’être enterré à Essaouira. Mots justes, sens de la nuance de Simone Bitton, pour parler d’un homme amical, nuancé, devenu vers soixante ans un écrivain à Paris, avant de finir sa vie comme héros juif de la nation marocaine.

premier licencié de philosophie « marocain », né en 1917. Edmond El Maleh est présenté pas Simone Bitton avec amitié, en convoquant le cercle de ses proches de tous âges, pour montrer une vie commencée à Safi où il est né, puis à Casablanca où il a milité (comme permanent du parti communiste s’occupant du journal mais surtout assurant la liaison avec les dockers du port) puis il y a enseigné la philosophie. Puis il s’est exilé à Paris après une arrestation en 1965. Avec sa femme Marie Cécile Dufour il devient peu à peu le centre d’un petit groupe d’artistes et d’écrivains marocains. Il écrit lui même à partir des années 1970 et collabore au journal Le Monde. Enfin à la mort de sa femme il s’installe à Rabat, où il devient le représentant de la culture juive au Maroc, lui même très hostile dès les années 1950 à l’émigration vers Israël des Juifs marocains. Il est mort « en gloire » avant d’être enterré à Essaouira. Mots justes, sens de la nuance de Simone Bitton, pour parler d’un homme amical, nuancé, devenu vers soixante ans un écrivain à Paris, avant de finir sa vie comme héros juif de la nation marocaine. Si tout le monde méditerranéen musulman ou chrétien est pénétré par les cultures juives urbaines séfarades, le Maroc a connu aussi un autre monde juif plus nombreux, celui des communautés rurales montagnardes, beaucoup plus « traditionnelles », composées de paysans berbères judaisés avant la pénétration de l’islam. Ces juifs marocains « paysans » sont massivement allés peupler les couches populaires israélienne et Edmond était marqué par cet exil, parallèle au sien en France. D’où son hostilité au sionisme et parallèlement son engagement pour la cause palestinienne, où se lie son amitié avec Layla Shahid à Paris.

Si tout le monde méditerranéen musulman ou chrétien est pénétré par les cultures juives urbaines séfarades, le Maroc a connu aussi un autre monde juif plus nombreux, celui des communautés rurales montagnardes, beaucoup plus « traditionnelles », composées de paysans berbères judaisés avant la pénétration de l’islam. Ces juifs marocains « paysans » sont massivement allés peupler les couches populaires israélienne et Edmond était marqué par cet exil, parallèle au sien en France. D’où son hostilité au sionisme et parallèlement son engagement pour la cause palestinienne, où se lie son amitié avec Layla Shahid à Paris. Cette comédie remarquablement conçue par un réalisateur venu du théâtre, donne vie à de multiples personnages remarquablement écrits, en particulier les personnages secondaires, à des situations où le cocasse voisine avec la gravité. Mehdi, joué par Younès Boucif, est un jeune cuisinier de talent qui va reprendre avec sa compagne française, Léa, jouée par Clara Brétheau le restaurant de son patron et mentor, Bernard, que joue Gustave Kervern.

Cette comédie remarquablement conçue par un réalisateur venu du théâtre, donne vie à de multiples personnages remarquablement écrits, en particulier les personnages secondaires, à des situations où le cocasse voisine avec la gravité. Mehdi, joué par Younès Boucif, est un jeune cuisinier de talent qui va reprendre avec sa compagne française, Léa, jouée par Clara Brétheau le restaurant de son patron et mentor, Bernard, que joue Gustave Kervern. Pour tenter de repousser l’échéance de la révélation, Mehdi accepte la proposition de son amie Souhila, qui tient un café dans le 7ème, où se retrouvent une joyeuse bande de déclassés d’interpréter sa mère pour rencontrer Léa, puis ses parents d’une bonne bourgeoisie lyonnaise. Ces situations de pure comédie offrent à Hiam Abbass un rôle en or tout en démesure, dans la tradition des Arlequins du théâtre classique, ceux qui mettent la société en question, et par qui émergent les vérités cachées. Signalons notamment la scène d’un voyage en TGV dans laquelle Souhila emmène tout le wagon dans une danse effrénée sur les rythmes d’Acid Arab. L’Algérie fait danser la France.

Pour tenter de repousser l’échéance de la révélation, Mehdi accepte la proposition de son amie Souhila, qui tient un café dans le 7ème, où se retrouvent une joyeuse bande de déclassés d’interpréter sa mère pour rencontrer Léa, puis ses parents d’une bonne bourgeoisie lyonnaise. Ces situations de pure comédie offrent à Hiam Abbass un rôle en or tout en démesure, dans la tradition des Arlequins du théâtre classique, ceux qui mettent la société en question, et par qui émergent les vérités cachées. Signalons notamment la scène d’un voyage en TGV dans laquelle Souhila emmène tout le wagon dans une danse effrénée sur les rythmes d’Acid Arab. L’Algérie fait danser la France.

Elle dessine depuis l’âge de 12 ans. Le trait la met en état de méditation, des pensées arrivent. Du dessin-écriture naissent des mots. Des phrases viennent, deviennent des poèmes. Étonnante continuité entre ce dessin-écriture qui déclenche une création poétique.

Elle dessine depuis l’âge de 12 ans. Le trait la met en état de méditation, des pensées arrivent. Du dessin-écriture naissent des mots. Des phrases viennent, deviennent des poèmes. Étonnante continuité entre ce dessin-écriture qui déclenche une création poétique. « Ma signature fait le choix d’une partie de mon prénom, l’autre moi, celle qui ose prendre la parole. Je lis mes vers à haute voix afin de me rapprocher de moi. Le A, le Z, un prénom. Ce n’est pas la même signature que mes tableaux ». Le second recueil, « Sous l’oranger amer », qui sort à l’occasion de cette exposition, comprend un peu plus de poèmes. Des images. « Je shoote des moments de la vie, des images… Des carnets au fil de ma vie. Des instants, proches de ce que je suis. Quand j’en ai assez, je les partage à un groupe d’amis ». Le titre est celui d’un des textes qui exprime l’atmosphère du recueil.

« Ma signature fait le choix d’une partie de mon prénom, l’autre moi, celle qui ose prendre la parole. Je lis mes vers à haute voix afin de me rapprocher de moi. Le A, le Z, un prénom. Ce n’est pas la même signature que mes tableaux ». Le second recueil, « Sous l’oranger amer », qui sort à l’occasion de cette exposition, comprend un peu plus de poèmes. Des images. « Je shoote des moments de la vie, des images… Des carnets au fil de ma vie. Des instants, proches de ce que je suis. Quand j’en ai assez, je les partage à un groupe d’amis ». Le titre est celui d’un des textes qui exprime l’atmosphère du recueil. Ils sont une pratique plus légère. Le trait est sûr, au stylo à encre. Il s’agit de petits formats. Un même personnage d’une femme en mouvement, deux seules exception comprennent un homme. Les personnages ont la bouche rouge fermée. Matisse disait «La ligne pure est l’expression la plus directe de la sensation et de l’émotion ».

Ils sont une pratique plus légère. Le trait est sûr, au stylo à encre. Il s’agit de petits formats. Un même personnage d’une femme en mouvement, deux seules exception comprennent un homme. Les personnages ont la bouche rouge fermée. Matisse disait «La ligne pure est l’expression la plus directe de la sensation et de l’émotion ».

DIVERS

L’auteur des photos n’étant plus là pour les présenter et en parler (il est mort en 2020), c’est son fils Martin Garanger qui assume ce rôle. Même si on a déjà vu ces photos, devenues célèbres et souvent exposées, on n’échappe pas au choc qu’elles provoquent et qui est lié à leur caractère exceptionnel.

L’auteur des photos n’étant plus là pour les présenter et en parler (il est mort en 2020), c’est son fils Martin Garanger qui assume ce rôle. Même si on a déjà vu ces photos, devenues célèbres et souvent exposées, on n’échappe pas au choc qu’elles provoquent et qui est lié à leur caractère exceptionnel.Elles sont l’œuvre d’un jeune homme, Marc Garanger, né en 1935, et incorporé pour faire son service militaire en Algérie en 1960 alors même qu’il est déjà très engagé contre la guerre et le colonialisme qu’elle soutient ou veut prolonger. Nommé photographe du régiment, il photographie plus de 200 personnes par jour. Ce sont principalement des femmes, les hommes étant absents, le plus souvent au maquis. Et la situation qu’elles vivent est terrible, obligées qu’elles sont à dénuder leur visage, contre tout usage. Marc Garanger dit que ces visages expriment leur lutte et leur révolte, et c’est la raison pour laquelle il a voulu les montrer. Après le Prix Niepce qu’il reçoit en 1966, son vœu est exaucé car elles sont en effet vues dans le monde entier.

Denise Brahimi

Achour Fenni est un poète tout à fait reconnu, ne serait-ce que comme fondateur en 2016 de la « Maison de la poésie Algérienne ». Ecrivain arabophone mais pas seulement, il a participé plusieurs fois au festival international de poésie de Medellin en Colombie. Rien ne laissait supposer sa déclaration à dire vrai audacieuse et surprenante concernant le football, cet endocrinement collectif sans commune mesure selon lui avec le rôle social

éminent de la poésie. Voici sa réponse à l’écrivain, journaliste et éditeur Lazhari Labter :

éminent de la poésie. Voici sa réponse à l’écrivain, journaliste et éditeur Lazhari Labter :L. L. : Tu as déclaré et tu le répètes souvent que les peuples peuvent se passer de football puisqu’ils ont vécu des siècles sans football et que ce dernier, comme tous les jeux populaires, est utilisé depuis toujours pour faire oublier aux peuples leur misère et leur solitude aux individus en leur permettant de communier ensemble dans les arènes hier et dans les stades aujourd’hui. Penses-tu vraiment que les arts et la culture, de manière générale, et la poésie en particulier peuvent combler le vide que laisseraient les jeux sportifs collectifs et le football plus particulièrement s’ils venaient à perdre de leur intérêt auprès des masses populaires ?

A. F. : Oui, absolument. Il s’agit là des politiques de socialisation massives. Avant, c’était l’école, le théâtre, le cinéma et la télévision. Les jeux et les loisirs, émergent avec l’ère de consommation massive. Le football obéit aux règles de l’endoctrinement collectif. Il a trouvé une place prépondérante dans les politiques des régimes peu démocratiques, qui préfèrent le formatage collectif des consciences.

- Lundi 5 janvier à 20h30, au cinéma Lumière Terreaux de Lyon, avant première du film Palestine 36. Partenariat CdSAuRA

- Mardi 6 janvier 18h45 au cinéma Lumière Bellecour de Lyon, projection débat du film « le cinquième Plan de la Jetée » de Dominique Cabrera en présence de la réalisatrice

- Mercredi 7 et jeudi 8 janvier Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Lycée Louis Armand de Villefranche sur Saône

- Samedi 10 janvier, 18h Spectacle musical « Algérie Retour en musique de Martial Pardo et Nacer Hamzaoui au Théâtre de l’Iris de Villeurbanne

- Jeudi 15 janvier 18h aux Archives Municipales de Lyon conférence « Sportifs sportives immigrés, racisés ou venus d’ailleurs qui ont marqués le sport lyonnais » en présence notamment de l’historien du sport Stanislas Frenkiel. Mairie de Lyon, partenariat CdSAuRA.

- Vendredi 16 janvier 10h/18h aux Archives municipales de Lyon Rencontre « Pieds rouges en Algérie, mémoires militantes », avec Catherine Simon.

- Jeudi 29 janvier au Lycée la Martinière Duchère Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie

- Vendredi 30 janvier Intervention Mémoires croisées de la guerre d’Algérie au collège Charles de Foucauld de Lamastre (Ardèche)