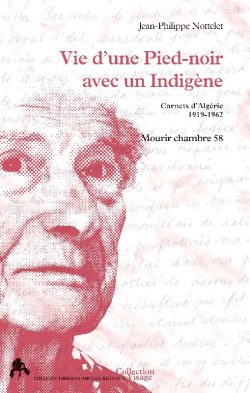

« VIE D’UNE PIED-NOIR AVEC UN INDIGENE: Vie d’une Pied-noir avec un Indigène, Carnets d’Algérie 1919-1962, Mourir chambre 58 », de Jean-Philippe Nottelet (Paris, éditions Tirésias-Michel Reynaud, 2017)

Le titre, malgré sa longueur, ne donne pas une idée complète du contenu de ce livre qu’il convient donc d’expliciter. Certes le personnage principal en est bien la « Pied-noir mariée avec un Indigène », mais il est aussi question d’elle pour un problème qui n’est pas évoqué par cette première définition et par cette singularité. C’est le problème qui apparaît avec le deuxième sous-titre « Mourir chambre 58 » et c’est toujours de la même personne qu’il s’agit, Giselle Nottelet, mère de l’auteur. Mais dans les chapitres de la première série, elle est vue (principalement par elle-même et dans un récit autobiographique) en tant que jeune fille puis épouse de l’Indigène Salah Henri Ould Aoudia, alors que dans les chapitres de la deuxième série, elle est vue (principalement par ses enfants Madeleine et Jean-Philippe) en tant que très vieille dame de 94 ans qui en février 2014 vit ses derniers jours,  dans de très mauvaises conditions que le livre a pour but de dénoncer. Les deux séries pourraient se suivre, car elles sont chronologiquement très distinctes, la première allant jusqu’en 1962, comme l’indique le premier sous-titre du livre ; mais Jean-Philippe Nottelet, l’auteur a choisi de procéder différemment, et d’inventer une présentation romanesque originale, qui consiste à entrecroiser les chapitres correspondant aux deux séries. Il s’explique sur les raisons de ce procédé dans un bref épilogue. C’est que, dit-il, dans chacune des deux séries, sa mère Giselle, jeune femme ou vieille femme, a subi les mêmes violences ou plutôt que lui-même a constaté de part et d’autres les mêmes violences aussi inacceptables. Dans la première série il s’agit du racisme en période coloniale suivi par les meurtres commis pendant la guerre d’indépendance de l’Algérie; dans la deuxième série ce sont les conditions infligées par le système médical à une vieille dame agonisante, en dépit des lois. De toute manière, l’auteur veut affirmer sa révolte contre l’insoutenable et peut-être espère-t-il par ce moyen s’aider lui-même à faire son deuil, car deuil il y a, dans les deux cas.

dans de très mauvaises conditions que le livre a pour but de dénoncer. Les deux séries pourraient se suivre, car elles sont chronologiquement très distinctes, la première allant jusqu’en 1962, comme l’indique le premier sous-titre du livre ; mais Jean-Philippe Nottelet, l’auteur a choisi de procéder différemment, et d’inventer une présentation romanesque originale, qui consiste à entrecroiser les chapitres correspondant aux deux séries. Il s’explique sur les raisons de ce procédé dans un bref épilogue. C’est que, dit-il, dans chacune des deux séries, sa mère Giselle, jeune femme ou vieille femme, a subi les mêmes violences ou plutôt que lui-même a constaté de part et d’autres les mêmes violences aussi inacceptables. Dans la première série il s’agit du racisme en période coloniale suivi par les meurtres commis pendant la guerre d’indépendance de l’Algérie; dans la deuxième série ce sont les conditions infligées par le système médical à une vieille dame agonisante, en dépit des lois. De toute manière, l’auteur veut affirmer sa révolte contre l’insoutenable et peut-être espère-t-il par ce moyen s’aider lui-même à faire son deuil, car deuil il y a, dans les deux cas.

Deuil de la mère en 2014, et le livre est écrit dans son souvenir presque immédiat, quelques années après qu’elle soit morte dans des souffrances qu’elle avait pourtant très lucidement cherché à éviter. Deuil du père mort en 1962 et Gisèle, à l’ultime fin de ses « carnets » évoque la sinistre mainmise de l’OAS sur Alger, qui se termine par l’assassinat de son propre mari avec un certain nombre de ses compagnons le 15 mars 1962. Parmi les noms de ceux que l’O AS a froidement mis à mort ce jour-là on sait en effet qu’il y a celui d’Ould Aoudia, mari de Giselle et père de celui qui écrit le livre dont nous parlons.

Il n’ y a pas lieu de s’étonner que dans Vie d’une Pied-noir la figure de ce père, malheureusement célèbre à cause de cette sinistre exécution collective, ne soit que très peu présente et toujours indirectement par l’intermédiaire de sa femme (dont l’amour n’est pas à mettre en cause, tout le livre montre à quel point ce couple était fortement uni). C’est qu’en fait, Jean-Philippe le fils a déjà consacré d’autres écrits à son père que Giselle appelle de son prénom chrétien Henri, puisque il était, lui l’Indigène du titre, un Kabyle converti au christianisme, comme l’était Jean Amrouche, pour prendre un autre exemple connu. On peut citer notamment, en 1992, L’assassinat de Château-Royal, avec une postface de Pierre Vidal-Naquet. Et c’est encore une raison pour laquelle il a voulu organiser autrement le livre consacré à sa mère Giselle, sans la rabattre entièrement sur l’histoire de son mari, mais tenant compte au contraire de l’autre méfait dont elle a été victime de la part du pouvoir médical pendant son agonie.

On aimerait évidemment en savoir plus sur la vie du couple formé par Giselle et Henri, les difficultés causées par le préjugé raciste ayant commencé avant même leur mariage et à son propos, du fait que le père de Giselle y était violemment opposé. Il est clair qu’on ne doit pas se laisser prendre par la discrétion de Giselle qui n’était pas femme à se plaindre et qui pour cette raison se contente d’y faire quelques allusions, cependant significatives.  Pour la période de l’OAS, l’auteur a utilisé judicieusement des fragments de la correspondance entre Giselle et Paulette Roblès, épouse de l’écrivain Emmanuel Roblès qui était de leurs amis. On sait qu’il a été aussi celui de Mouloud Feraoun entré en 1960 aux Centre sociaux éducatifs —raison pour laquelle il a fait partie des six victimes assassinées le 15 mars 1962. On est d’ailleurs très admiratif des réseaux que ces gens de bonne volonté avaient réussi à constituer, autant qu’on est consterné par « l’incommensurable imbécillité » de leurs assassins, cette formule est de Giselle, en écho à ce qu’écrivait Germaine Tillion dans Le Monde du 17 mars 1962, pour stigmatiser « la bêtise qui froidement assassine ».

Pour la période de l’OAS, l’auteur a utilisé judicieusement des fragments de la correspondance entre Giselle et Paulette Roblès, épouse de l’écrivain Emmanuel Roblès qui était de leurs amis. On sait qu’il a été aussi celui de Mouloud Feraoun entré en 1960 aux Centre sociaux éducatifs —raison pour laquelle il a fait partie des six victimes assassinées le 15 mars 1962. On est d’ailleurs très admiratif des réseaux que ces gens de bonne volonté avaient réussi à constituer, autant qu’on est consterné par « l’incommensurable imbécillité » de leurs assassins, cette formule est de Giselle, en écho à ce qu’écrivait Germaine Tillion dans Le Monde du 17 mars 1962, pour stigmatiser « la bêtise qui froidement assassine ».

S’agissant de l’aveuglement et de la surdité des médecins auxquels Giselle a eu affaire dans les derniers jours de sa vie, il est vrai qu’on serait peut-être moins porté à vouloir les sanctionner que les racistes et les assassins dont il a été question dans les Carnets d’Algérie de 1919 à 1962.

Mais en fait le problème n’est pas de savoir s’il y a égalité quantitative ou non entre des préjugés qui seraient plus ou moins graves. Qualitativement il se fait que chacun est grave dans sa catégorie, et exige pareillement d’être combattu. Ne serait-ce que pour rendre hommage à ceux qui se sont vaillamment battus pour faire passer des lois, et on pense évidemment ici à la loi Léonetti plusieurs fois citée par Jean-Philippe Nottelet. A partir du moment où aucun des engagements inclus fermement et sans réserve dans les termes de cette loi n’a été respecté par les membres du corps médical chargés de veiller sur Giselle, il n’est pas possible d’accepter leur impunité. Et qu’on ne minimise pas ce qui ne serait qu’une « question de principe » puisque les principes ou plutôt leur non-respect se sont traduits en souffrance humaine irréparable. Ce livre nous rappelle qu’il est des crimes de toute sorte et que d’une certaine façon, en effet, c’est toujours du même mépris de l’être humain qu’il s’agit.

Denise Brahimi

(extrait de la Lettre culturelle franco-maghrébine N° 30, Coup de Soleil Lyon)