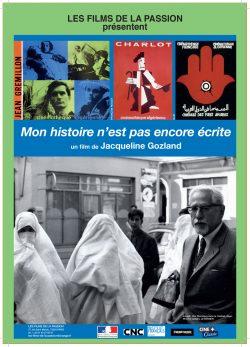

« MON HISTOIRE N’EST PAS ENCORE ECRITE », réalisatrice Jacqueline Gozlan, 2017

La tentation est grande de voir dans ce long métrage un hommage rendu par la réalisatrice à ce qui fut pendant vingt-cinq ans (1965-1990) un lieu culturel inoubliable, la cinémathèque d’Alger. Et naturellement cet hommage est bien présent tout au long du film à travers mainte occasion de le renouveler et maint personnage que ces évocations remplissent d’enthousiasme. Pourtant ce serait sans doute mal comprendre le projet de la réalisatrice que de voir uniquement cet aspect, qu’elle a voulu rattacher à son histoire personnelle, même si c’est une histoire encore non écrite, comme le dit le titre de son  film. Celui-ci, à dire vrai un peu énigmatique, autorise des commentaires que la réalisatrice se contente de suggérer discrètement. En fait tout le film consacré à ce que fut la prodigieuse activité de la cinémathèque d’Alger se développe dans l’espace et le temps qui séparent le 25 novembre 1961, date à laquelle Jacqueline Gozlan encore enfant et sa famille quittent l’Algérie et le moment où elle y revient beaucoup plus tard (2015), dans un pays resté malgré tout le sien. La poupée que la petite fille emporte avec elle joue un peu le rôle du « rosebud » (bouton de rose) dans le célèbre film Citizen Kane d’Orson Welles(1941), symbole et témoin d’une enfance inoubliable.

film. Celui-ci, à dire vrai un peu énigmatique, autorise des commentaires que la réalisatrice se contente de suggérer discrètement. En fait tout le film consacré à ce que fut la prodigieuse activité de la cinémathèque d’Alger se développe dans l’espace et le temps qui séparent le 25 novembre 1961, date à laquelle Jacqueline Gozlan encore enfant et sa famille quittent l’Algérie et le moment où elle y revient beaucoup plus tard (2015), dans un pays resté malgré tout le sien. La poupée que la petite fille emporte avec elle joue un peu le rôle du « rosebud » (bouton de rose) dans le célèbre film Citizen Kane d’Orson Welles(1941), symbole et témoin d’une enfance inoubliable.

Pour tout ce qui concerne la cinémathèque d’Alger, Jacqueline Gozlan nous fait partager l’enthousiasme dont témoignent tous ceux qu’elle nous donne à entendre parce qu’ils ont participé à sa naissance et à son développement. Cela commence dès 1965 où l’on peut citer comme principaux créateurs de ce lieu Jean-Michel Arnold, manifestement disciple de l’homme de la Cinémathèque française, Henri Langlois (1914-1977) et Mahieddine Moussaoui qui avait commencé une partie du travail dans une agence de presse à Tunis avant l’indépendance de l’Algérie. Et très vite on voit apparaître une personnalité éminemment fondatrice, qui ne cessera de suivre comme il le fait encore aujourd’hui le parcours du cinéma algérien, Ahmed Bedjaoui, auteur du récent Le cinéma à son âge d’or : 50 ans d’écriture au service du 7e art.(éditions Chihab, (2018)

Plutôt que de citer d’autres personnalités diverses qui ont participé à l’aventure et que le film permet de voir et d’entendre, peut-être faut-il s’attacher à quelques dates et événements qui en scandent la chronologie et les étapes. De la première période, qui va jusqu’en 1969, le film marquant est celui de Gillo Pontecorvo, La Bataille d’Alger (1966)dont on entend des spectateurs algériens, enfants de la casbah, dire qu’ils y ont pleinement reconnu leur monde, y compris pour un ensemble d’impressions physiques, sons, odeurs etc. C’est d’ailleurs une époque où la cinémathèque d’Alger fonctionne dans un rapport direct avec la Casbah toute proche, d’où vient une bonne partie du personnel et qui fait l’effet d’une sorte de base arrière pour ce haut lieu du cinéma mondial. Paradoxe de ce « lieu magique », comme dit l’acteur Agoumi, où l’on voit quotidiennement les films de John Ford et de Hitchkock (pas moins de cinq séances par jour sans oublier d’aller faire entre deux films la partie traditionnelle de dominos.

Le point culminant de cette époque est certainement le Festival Panafricain d’Alger en 1969, pendant lequel la cinémathèque fait connaître nombre de films africains, parmi les plus brillants qui soient. Le « Panaf » a été un grand moment pour Alger et pour le monde.

A partir de 1970 commence une nouvelle période. Boudjemâa Karèche remplace Jean Michel Arnold et le grand critique de cinéma algérien qu’est Mouloud Mimoun pense que c’est le moment où la cinémathèque d’Alger atteint son plein rayonnement. Il est vrai que sous l’influence de cinéastes comme Farouk Beloufa (auteur en 1979 du beau film Nahla et mort il y a moins d’un an) l’Algérie se lance alors dans une politique de coproductions, dont bénéficie le cinéaste égyptien Youcef Chahine, en difficulté dans son propre pays. Mais c’est aussi l’époque où paraît ce concentré inimitable d’algérianité qu’est le célèbre Omar Gatlato de Merzak Allouache (1977), qui justifie pleinement ce que disent certains créateurs : le plus local est aussi le plus universel. Merzak Allouache est de ceux qui évoquant ses débuts dans le cinéma, auquel il n’était préparé d’aucune manière, explique qu’il doit tout à la cinémathèque d’Alger et à sa politique de formation de réalisateurs.

Dans les années 80 du siècle dernier, que faut-il penser des destinées de cet endroit prestigieux ? Le film de Jacqueline Gozlan donne à entendre le témoignage d’une personne qui considère que cette période a été très faste, pour elle en tout cas. Ahmed Bedjaoui en revanche, pense que le déclin du cinéma algérien était commencé avant la funeste décennie noire, même si l’on peut penser que celle-ci lui a donné le coup de grâce. Les chiffres, concernant la diminution (le mot est faible) du nombre de salles sont d’ailleurs irréfutables.

Cependant la réalisatrice Jacqueline Gozlan tient à préserver le côté subjectif et personnel de son film, qu’elle ne voit sans doute pas comme un documentaire.

Cependant la réalisatrice Jacqueline Gozlan tient à préserver le côté subjectif et personnel de son film, qu’elle ne voit sans doute pas comme un documentaire.

Ce qui se dégage finalement de cette histoire est que la cinémathèque a bénéficié d’un privilège exceptionnel dans son pays, du fait qu’elle a échappé à toute censure ; son deuxième aspect, tout aussi remarquable et positif, étant que s’y est constamment maintenue une qualité des débats de la part du public et une capacité d’invention étonnante de la part des réalisateurs. De cette dernière, le film donne deux exemples, remontant à la grande époque des années 1970, Tahia ya Didou de Mohamed Zinet et Le Charbonnier de Bouamari (1973). On y trouve aussi pour finir l’évocation de films beaucoup plus récents, des années 2000, tels que Rachida de Yamina Chouikh (2003)et Révolution Zendj de Tariq Teguia (2013). Mais la réalisatrice ne dit pas où elle en est dans la recherche de sa propre histoire « non encore écrite ».

Denise Brahimi

(extrait de la Lettre culturelle franco-maghrébine N° 32, avril 2019, Coup de Soleil Lyon)