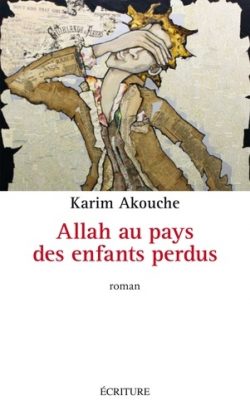

« ALLAH AU PAYS DES ENFANTS PERDUS » de Karim Akouche, (éditions Ecriture, 2019)

Nous avons déjà parlé dans La Lettre d’un roman de ce même auteur paru en 2017, La Religion de ma mère. Cette fois encore Karim Akouche se montre virulent dans une dénonciation qui est multiple, concernant l’état de l’Algérie au moment où il écrit —puisque nul ne peut savoir ce qu’il en sera pour ce pays dans un plus ou moins proche avenir. Mais le moins qu’on puisse dire est que dans l’état qu’il décrit, la chanson d’un éboueur, qui nous est donnée à lire aux dernières pages du livre, semble cruellement justifiée :

Quel pays de galère !

La vie est amère !

Karim Akouche fait partie des écrivains algériens dont la dénonciation est sans limite ni réserve, il écrit avec l’approbation de celui qui passe pour un maître en la matière et dont le nom est bien connu pour cette raison, Boualem Sansal. Dans ce livre court (150 pages) on sent que l’auteur est aussi un dramaturge, ce qui peut être une indication de lecture. Les dernières pages du livre, notamment, sont à lire comme un ensemble d’indications scéniques, plutôt que comme un récit romanesque au sens le plus habituel du mot.

Karim Akouche fait partie des écrivains algériens dont la dénonciation est sans limite ni réserve, il écrit avec l’approbation de celui qui passe pour un maître en la matière et dont le nom est bien connu pour cette raison, Boualem Sansal. Dans ce livre court (150 pages) on sent que l’auteur est aussi un dramaturge, ce qui peut être une indication de lecture. Les dernières pages du livre, notamment, sont à lire comme un ensemble d’indications scéniques, plutôt que comme un récit romanesque au sens le plus habituel du mot.

Il y a pourtant dans ce livre des personnages dont on va suivre un moment la destinée, en tout cas jusqu’à la mort dramatique de deux d’entre eux. Au commencement, ils forment un groupe de trois jeunes hommes qui vivent tant bien que mal mais évidemment plutôt mal dans le village kabyle d’Ath Wadhou, dépeint en quelques traits comme caractéristique de tant d’autres qui appartiennent à la même catégorie. D’ailleurs les trois personnages eux aussi sont stylisés pour être représentatifs. Il y a un berger, Zof, qui est le seul à être occupé puisque chaque jour il doit mener son troupeau dans la montagne ; un musicien chanteur Ahwawif qui se verrait bien dans la catégorie des chanteurs kabyles à succès si ce n’est qu’il n’a aucune chance d’y parvenir s’il reste confiné à Ath Wadhou ; et le troisième, Zar, un étudiant très doué, inscrit à la faculté des sciences, qui aurait besoin d’une aide de l’Etat pour concrétiser une découverte qui lui paraît réalisable.

Zof ne croit guère aux rêveries de ses deux compagnons et d’emblée son scepticisme est confirmé pour ce qui concerne Zar, dont le dossier pour une demande d’aide se voit refusée. On voit pourtant apparaître un espoir lorsque les jeunes du village parviennent à construire une maison de la culture polyvalente, qui rencontre un grand succès. Malheureusement une intervention musclée de barbus en armes fait tout disparaître, ce sont des terroristes qui mettent le feu aux cris d’Allah Akbar.

Pour échapper au désespoir Zar et Ahwawi ne voient plus qu’une solution, qui est de partir —ou plutôt fuir, car ils n’ont d’autre moyen que de le faire clandestinement.

Avec cette rigueur implacable qui caractérise le déroulement de son récit, Karim Akouche passe à l’étape suivante, qui est la préparation de cette fuite, avec l’aide d’un passeur. Une fois encore, il préfère styliser le sujet plutôt que d’entrer dans le détail réaliste (et d’ailleurs connu) de cette effroyable aventure. Cependant il dresse à cette occasion le portrait du passeur qu’il appelle « le faiseur de nouveaux immigrés » (sans doute comme on parlait des « faiseuses d’anges au temps des avortements clandestins !) et qui est désigné comme « le Caporal »—personnage haut en couleur à la fois sinistre et drôle, poético-cynique selon un mélange bien à lui.

Karim Akouche a aussi l’art des dialogues, toujours percutants, et il en donne la preuve lorsqu’Ahwawi retourne au village pour prévenir Zof le berger de leur départ. Dialogue au meilleur sens du mot puisque le lecteur est libre d’hésiter entre les deux thèses en présence, partir ou rester. Ahwawi cherche en vain à se faire comprendre du berger, qui profite de l’occasion pour un règlement de compte longtemps refoulé avec ses supposés compagnons (qu’il soupçonne, pas tout à fait à tort, de l’avoir toujours méprisé). Zof en arrive à une formule radicale, et forcément un peu injuste : « L’exilé est un traître ! » Cependant Ahwawi, dans son désir de justification, représente peut-être l’auteur lui-même.

Karim Akouche a aussi l’art des dialogues, toujours percutants, et il en donne la preuve lorsqu’Ahwawi retourne au village pour prévenir Zof le berger de leur départ. Dialogue au meilleur sens du mot puisque le lecteur est libre d’hésiter entre les deux thèses en présence, partir ou rester. Ahwawi cherche en vain à se faire comprendre du berger, qui profite de l’occasion pour un règlement de compte longtemps refoulé avec ses supposés compagnons (qu’il soupçonne, pas tout à fait à tort, de l’avoir toujours méprisé). Zof en arrive à une formule radicale, et forcément un peu injuste : « L’exilé est un traître ! » Cependant Ahwawi, dans son désir de justification, représente peut-être l’auteur lui-même.

Reste alors à évoquer le voyage clandestin, et il est probable qu’aucun lecteur ne se fait d’illusion sur son issue. Comme dans la tragédie, la question n’est pas de savoir si ou non non le héros va s’en sortir, chacun sait bien qu’il est d’ores et déjà condamné. D’ailleurs cette histoire est une tragédie qui se termine par une double mort. Zar meurt pendant la traversée brutalement interrompue par les gardes-côtes, Ahwawi fait partie des rescapés ramenés à Alger où ils passent en jugement. Lorsqu’il se rend compte que son juge n’est autre que le Caporal lui-même (ce qu’on appelle au théâtre … un coup de théâtre), son comportement de vient suicidaire, il fait mine de vouloir étrangler le Caporal et néanmoins juge, et meurt la tête explosée par un vigile. Avant qu’il en arrive à cet ultime soubresaut, on a entendu dans sa bouche des répliques qui ressemblent beaucoup à celles de manifestants de mars 2019.

C’est un des rôles de la littérature que de servir de porte-voix et d’amplificateur. Karim Akouche l’assume totalement.

Denise Brahimi

(extrait de la Lettre culturelle franco-maghrébine N° 33, mai 2019, Coup de Soleil Lyon)