Editorial

Ce mois-ci nous vous proposons de vous intéresser à quatre romans et à trois films (dont un court) ainsi qu’à l’actualité événementielle signalée par deux notes d’information.

On sait que le roman est dans les sociétés occidentales le genre littéraire qui a le plus grand nombre d’adeptes, tant parmi les lecteurs que parmi les écrivains eux-mêmes. C’est une évidence qui apparaît clairement dans la sélection ici proposée par la Lettre.

Mathieu Bélézi remonte aux débuts de l’époque coloniale en Algérie pour évoquer « Emma Picard », malheureuse héroïne d’une entreprise vouée au malheur. A l’inverse, Sébastien Lapaque ne cesse de trouver son bonheur dans une Algérie (« Théorie d’Alger »)que le grand maïtre de la BD Jacques Ferrandez l’aide à évoquer par ses illustrations.

L’Algérie est présente aussi en France, dans les communautés de travailleurs émigrés qui existent parfois ailleurs que dans les banlieues et loin de toute grande ville, comme le montre la Lyonnaise Dalya Daoud dans un roman tiré de ses souvenirs, « Challah la danse ».

Pour le décryptage de l’Algérie contemporaine, on peut s’en remettre à la subtilité du grand écrivain Samir Toumi qui soumet à notre interprétation son roman « Amin » intrigant et nuancé, malicieux sans doute.

Côté films, celui d’Abdenour Zahzah affirme son originalité dès son titre qui est long et circonstancié : « Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital Blida-Joinville au temps où Docteur Frantz Fanon était chef de la cinquième division entre 1953 et 1956 ». On se doute que cette objectivité renforcée cache un engagement fervent qui est à la fois celui du réalisateur et celui de Frantz Fanon lui-même dont les débuts dans l’exercice de la psychiatrie se sont en effet passés à Blida.

« Aïcha » du Tunisien Mehdi Barsaoui donne l’exemple d’une émancipation féminine qui semble d’abord providentielle mais qui n’en est pas moins difficile et risquée.

« Chikha » est un film court marocain qui fait ici l’objet d’une note incitant à le voir en complément du désormais célèbre « Tout le monde aime Touda » de Nabil Ayouch. Il contribue à nous faire connaître le groupe humain de ces femmes qui s’expriment au moyen d’une musique singulière et prenante.

Le recours aux notes permet d’attirer l’attention sur quelques faits d’actualité tels que les aménagements récents de la Mudawana ou code de la famille marocain. Pour ce qui est de la relation entre Juifs et Musulmans dans le Maghreb colonisé, elle fait l’objet d’une exposition d’une évidente et urgente actualité.

Et en l’absence momentanée de sortie de BD, Michel Wilson vous invite à découvrir un petit livre illustré, « Souvenirs du bled », de Rakidd.

Denise Brahimi

Faut-il rappeler avec force que certain(e)s d’entre nous jugent le maintien de Boualem Sansal en détention indéfendable quoi qu’il en soit.

Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?

Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!

Et si vous souhaitez nous faire le plaisir de nous rejoindre en adhérant, c’est LA!

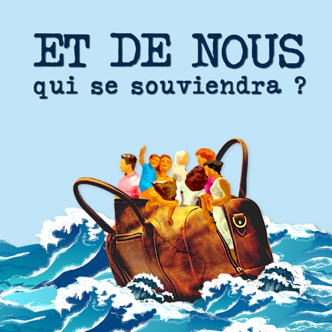

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

Hommage à une communauté en voie de disparition, il a pour objectif d’aider les pieds-noirs à transmettre. Il s’adresse à leurs descendants, aux enseignants qui souhaitent parler de la guerre d’Algérie, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux exils et à la résilience. Il interroge l’exil comme acte fondateur ainsi que les questions d’identité, d’invisibilité et d’intégration. Il pose également la question de la transmission et de la mémoire des pieds-noirs.

Le projet a démarré en janvier 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

Pour écouter les épisodes déjà parus : https://podcast.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra

« EMMA PICARD » roman par Mathieu Belezi, éditions Le Tripode, 2024

Ce roman est un récit à une voix, c’est Emma Picard qui parle tout au long et nous devons à sa seule parole tout ce que nous savons des événements. Bien que la notion religieuse au sens catholique du mot n’apparaisse pas, on pourrait dire que ce récit est au moins partiellement une confession, adressée par Emma à son plus jeune fils Léon, le seul survivant d’une fratrie de quatre garçons avec lesquels elle est venue en Algérie après la mort de son mari Gustave. Sans aucune ressource en France pour élever sa famille, elle accepte la proposition du gouvernement qui lui accorde vingt hectares de terre du pays nouvellement colonisé—pour lequel, à force de promesses, on cherche à recruter des gens prêts à travailler la terre et à la faire fructifier. La région où se trouve ce domaine où tout est à créer se trouve dans l’ouest de l’Algérie, entre Sidi Bel Abbès et Mascara, c‘est-à-dire très loin d’Alger et d’ailleurs elle ne recevra pas la moindre aide de cette capitale dont à dire vrai elle n’entendra plus jamais parler. Le récit est celui d’une lutte menée en solitaire, contre une série de catastrophes qui la vouent à l’échec. Elle en est d’ailleurs avisée par quelques personnes qui savent et voudraient lui éviter de persévérer dans son entreprise suicidaire. Mais le propre d’Emma Picard est que jamais elle ne renoncera jusqu’à ce que mort s’ensuive, et avant sa propre mort celle de ses quatre enfants— le dernier, Léon, étant déjà mort alors qu’elle continue à lui parler. Le récit est donc double, il est à la fois réaliste, évoquant les conditions épouvantables dans lesquelles se passe cette première colonisation et aussi porteur d’une vision hallucinée, sorte d’apocalypse dans laquelle se trouve entraînée la malheureuse Emma sans le moindre espoir d’y échapper.

Le récit est celui d’une lutte menée en solitaire, contre une série de catastrophes qui la vouent à l’échec. Elle en est d’ailleurs avisée par quelques personnes qui savent et voudraient lui éviter de persévérer dans son entreprise suicidaire. Mais le propre d’Emma Picard est que jamais elle ne renoncera jusqu’à ce que mort s’ensuive, et avant sa propre mort celle de ses quatre enfants— le dernier, Léon, étant déjà mort alors qu’elle continue à lui parler. Le récit est donc double, il est à la fois réaliste, évoquant les conditions épouvantables dans lesquelles se passe cette première colonisation et aussi porteur d’une vision hallucinée, sorte d’apocalypse dans laquelle se trouve entraînée la malheureuse Emma sans le moindre espoir d’y échapper.

La dénonciation sans réserve de ce qu’a été la colonisation en Algérie est un thème essentiel de Mathieu Benezi. Il lui a consacré, entre autres, un livre, « Attaquer la terre et le soleil » qui est une charge violente et qui à ce titre a provoqué parfois de vives réactions mais n’en a pas moins été doublement couronné en 2022 et 2023. L’histoire d’Emma Picard commence en 1860 et dure une dizaine d’années. Elle est l’exemple de ces colons pauvres qui ont été entraînés par une propagande trompeuse et dont l’histoire ne pouvait être que déplorable, personne ne s’étant jamais soucié de leur apporter l’aide indispensable à leur survie. Les éléments réalistes ne manquent pas dans l’évocation d’un mode de vie extrêmement dur qui voit se succéder toute une série de catastrophes naturelles, sécheresses et famines ainsi que l’invasion dévastatrice des sauterelles et des fièvres épidémiques, potentiellement léthales contre lesquelles n’existent ni soin ni prévention. Mathieu Belezi montre d’ailleurs que les colons sont loin d’être les seules victimes ni même les plus gravement atteintes, la population arabe est dans un état encore pire dans un pays ruiné par la colonisation et chez eux les morts se comptent par dizaines de milliers. Bien plus encore qu’un échec, c’est un désastre, et la vision de l’auteur est d’un pessimisme absolu.

Car c’est aussi de visions qu’il s’agit et d’horreurs que le style de l’auteur rend saisissantes ; le réalisme est dépassé par sa volonté d’aller jusqu’à l’extrême, par exemple dans l’évocation des cadavres, ou dans de scènes de cannibalisme (on pense à l’évocation des guerres de religion dans « Les Tragiques » du polémiste Agrippa d’Aubigné). L’histoire  tragique que raconte Mathieu Belezi est bouleversante parce qu’elle est le symbole de l’impuissance humaine contre les catastrophes. Le message du livre serait alors que la seule dignité possible, contre toute évidence, est de ne pas renoncer. Il en va ainsi pour Emma Picard, exemple de courage mais plus encore d’obstination. Lorsqu’il ne reste rien d’autre pour donner un sens à la vie, l’unique signification possible est de continuer quoi qu’il en soit, sans jamais se poser la question de savoir si c’est à tort ou à raison. Même l’immense culpabilité d’avoir entraîné ses quatre fils dans sa perte lui interdit de renoncer car ce serait anéantir ce qu’ils ont vécu et ce qu’ils ont fait.

tragique que raconte Mathieu Belezi est bouleversante parce qu’elle est le symbole de l’impuissance humaine contre les catastrophes. Le message du livre serait alors que la seule dignité possible, contre toute évidence, est de ne pas renoncer. Il en va ainsi pour Emma Picard, exemple de courage mais plus encore d’obstination. Lorsqu’il ne reste rien d’autre pour donner un sens à la vie, l’unique signification possible est de continuer quoi qu’il en soit, sans jamais se poser la question de savoir si c’est à tort ou à raison. Même l’immense culpabilité d’avoir entraîné ses quatre fils dans sa perte lui interdit de renoncer car ce serait anéantir ce qu’ils ont vécu et ce qu’ils ont fait.

Ne jamais renoncer, c’est bien là ce qui fascine Mathieu Belezi semble-t-il, chez certains êtres humains. Dans le roman cette attitude n’est pas seulement celle d’Emma, elle est l’équivalent de la foi qui anime un autre personnage, Jules, militant révolutionnaire dont les espoirs semblent se réaliser à la chute de Napoléon III suivie de peu par la Commune de Paris. Ce n’est pas le sujet du livre et Mathieu Belezi n’y insiste pas mais l’équivalence est clairement dite, dans les deux cas il s’agit de savoir comment chaque être s’est choisi un projet transcendant, la notion d’échec ou de succès étant finalement secondaire. Et de même pour l’amour au sens humain du mot, celui de l’homme pour la femme et réciproquement, dont le livre montre qu’il s’efface devant la force du projet : Emma et Jules ont été importants l’un pour l’autre, on peut aller jusqu’à dire, au sens fort du mot, qu’ils se sont rencontrés mais c’est autre chose qui les meut.

Là réside sans doute l’originalité de Mathieu Belezi en tant que romancier, la plupart des romans passés ou présents laissant entendre que rien n’a jamais dépassé la force de l’amour, réel ou rêvé, réalisé ou non. D’ « Emma Picard » on garde une idée plus complexe : la volonté est incapable de surmonter les obstacles auxquels elle se heurte, elle n’en est pas moins la seule force qui vaille et qui compte vraiment.

Denise Brahimi

« THEORIE D’ALGER » de Sébastien Lapaque, illustré par Jacques Ferrandez, Actes Sud BD, 2024

Le livre de Sébastien Lapaque , qui fut publié par Actes Sud (et Barzakh) en 2016, a déjà fait l’objet d’une présentation par Omar Hallouche dans la Lettre franco-maghrébine de Coup de soleil Aura n° 23, de juin 2018.

Mais il se trouve qu’en cette année 2024, nous avons droit à une réédition du même texte dans la collection Actes Sud BD accompagnée d’illustrations par Jacques Ferrandez, ce qui est très suffisant pour que nous en parlions à nouveau, non sans renvoyer les lecteurs à l’article d’Omar Hallouche, évidemment. Jacques Ferrandez est suffisamment connu pour qu’il ne soit pas besoin de le présenter, on peut donc se contenter d’évoquer ici un seul de ses livres, en rapport évident avec « Théorie d’Alger » : ce sera ses « Carnets d’Algérie 1954-1962 », paru aux éditions Casterman en 2011.

Jacques Ferrandez est suffisamment connu pour qu’il ne soit pas besoin de le présenter, on peut donc se contenter d’évoquer ici un seul de ses livres, en rapport évident avec « Théorie d’Alger » : ce sera ses « Carnets d’Algérie 1954-1962 », paru aux éditions Casterman en 2011.

Pour ce qui est de Sébastien Lapaque, dont on ne peut dire qu’il soit un spécialiste de l’Algérie, il exprime pourtant un attachement durable, on pourrait dire constant, à l’égard de ce pays —attachement d’autant plus remarquable qu’il s’est développé en dehors de toute option politique et idéologique. L’auteur s’en explique d’ailleurs assez vite et clairement (il parle de lui-même à la troisième personne) : « Il ne choisissait pas entre la colonie d’hier et la patrie souveraine d’aujourd’hui. Il prenait tout ».

Néanmoins pour affiner cette appréciation globale, on observe que sa sympathie va à ceux des Français, d’Algérie ou de France, qui ont apporté un soutien actif à la lutte contre le système colonial. C’est ainsi que s’explique par exemple son éloge d’André Mandouze, universitaire à Alger et spécialiste de Saint-Augustin et de plusieurs autres qui comme celui-ci ont agi en tant qu’humanistes et chrétiens de gauche, malgré les dangers que représentait un tel engagement dans l’Algérie encore coloniale. Ce qui n’empêche que contrairement à une certaine gauche actuelle, il ne minimise en aucune manière le traumatisme que fut pour les Pieds-Noirs leur départ d’Algérie.

Ce qui n’empêche que contrairement à une certaine gauche actuelle, il ne minimise en aucune manière le traumatisme que fut pour les Pieds-Noirs leur départ d’Algérie.

Des faits de cette sorte expliquent qu’on le définit parfois, usant de l‘oxymore, comme un « traditionaliste révolutionnaire ». Ce qui concorde parfaitement avec ses affinités déclarées pour l’écrivain Georges Bernanos, auquel une bonne partie de son travail de critique est consacrée… mais n’exclut nullement son goût pour le vin (un autre de ses livres à Actes Sud est consacré aux « vins des copains »), et pour les plaisirs de la table, comme en témoigne son amitié avec le cuisinier béarnais Camdeborde !

Le romancier et essayiste Sébastien Lapaque n’est donc pas facile à ranger dans une catégorie ou simplement à caractériser. En tout cas, s’agissant de l’Algérie il écrit le plus souvent dans l’enthousiasme et l’on peut même dire dans la joie puisque le mot est de lui : « Algeria alegria, Algérie la joie », tel est bien son sentiment quand il est à Alger.

Non que tout baigne pour lui dans une sorte d’unanimisme béat, ce qu’il aime au contraire est de trouver chez les Algériens une pratique de la contradiction amicale, non moins opiniâtre. Il en est ainsi avec l’un de ses guides et intercesseur qui lui facilite l’accès à une meilleure connaissance du pays, le disert Arezki qui refuse de partager son admiration pour Camus et réserve la sienne à Sartre. Ce qui lui plaît semble-t-il est que la contradiction ne soit pas un obstacle. On peut en voir une preuve dans la manière dont se présente la « Théorie d’Alger » en tant que récit. La plus grande variété y est compatible avec l’absence de ruptures et sans l’existence de parties séparées. Il n’y a dans le livre aucun chapitre, tout est écrit en continuité alors même qu’on change beaucoup de sujet mais de manière fluide et sans qu’il soit besoin de prévenir (sinon parfois en sautant une ligne). On pourrait donc dire de ce texte qu’il n’a aucune organisation, alors même qu’il donne le sentiment d’une totale cohérence, car cette ville est un tout, avec ses contradictions.

Ce qui lui plaît semble-t-il est que la contradiction ne soit pas un obstacle. On peut en voir une preuve dans la manière dont se présente la « Théorie d’Alger » en tant que récit. La plus grande variété y est compatible avec l’absence de ruptures et sans l’existence de parties séparées. Il n’y a dans le livre aucun chapitre, tout est écrit en continuité alors même qu’on change beaucoup de sujet mais de manière fluide et sans qu’il soit besoin de prévenir (sinon parfois en sautant une ligne). On pourrait donc dire de ce texte qu’il n’a aucune organisation, alors même qu’il donne le sentiment d’une totale cohérence, car cette ville est un tout, avec ses contradictions.

Sans doute en est-il ainsi parce que l’auteur ne cherche pas à faire état d’un savoir, son ambition n’est pas pédagogique. Mais alors quelle est-elle ?

Avant même que ne commence le texte proprement dit, il met l’accent dans ses épigraphes sur une idée ou sur un but de recherrche, qui pourrait bien être le souvenir, à condition de donner à ce mot le même sens que son équivalent espagnol «recordar » : du latin « re-cordis », repasser par le cœur. Il est bien intéressant que le mot souvenir soit associé au mot cœur, Sébastien Lapaque ne parle pas de mémoire proustienne cependant il semblerait qu’il n’en soit pas très loin, on comprend mieux alors que son récit nous touche par le sentiment qui en émane : à travers ce qui pourrait n’être qu’anecdotes et descriptions une émotion circule par laquelle nous sommes touchés. Sans qu’il soit nécessaire de s’en expliquer : « Un pays dont le souvenir faisait monter les larmes aux yeux, un pays impossible à oublier ».

Denise Brahimi

« CHALLAH LA DANSE », roman par Dalya Daoud, éditions Le Nouvel Attila, 2024

On ne peut douter que le récit de Dalya Daoud soit en partie autobiographique, même si elle le range dans la catégorie roman ce qui est le moyen pour l’auteur de s’assurer la plus grande liberté. Cependant il ne se présente pas comme l’œuvre d’un narrateur (ici narratrice) qui évoquerait son enfance et son adolescence à la première personne.  L‘ambition de Dalya Daoud est un peu différente semble-t-il. Il s’agit pour elle d’évoquer la vie quotidienne d’un petit nombre de familles, l’une surtout, d’origine maghrébine, dont l’originalité vient du fait que l’action ne se situe pas dans la banlieue d’une plus ou moins grande ville vouée à accueillir ce type de population mais en milieu rural, quelque part entre Lyon et Saint-Etienne, la petite ville la plus proche étant semble-t-il Givors.

L‘ambition de Dalya Daoud est un peu différente semble-t-il. Il s’agit pour elle d’évoquer la vie quotidienne d’un petit nombre de familles, l’une surtout, d’origine maghrébine, dont l’originalité vient du fait que l’action ne se situe pas dans la banlieue d’une plus ou moins grande ville vouée à accueillir ce type de population mais en milieu rural, quelque part entre Lyon et Saint-Etienne, la petite ville la plus proche étant semble-t-il Givors.

C’est donc un cas un peu spécial qui a pu inciter l’auteure à en écrire la chronique, pour laquelle elle a choisi une forme assez éloignée de la narration romanesque habituelle (bien que celle-ci, de toute façon, soit d’une grande variété). Il s’agit d’une sorte de recueil d’anecdotes entre quarante et cinquante, ce qui veut dire que dans un livre qui fait au total 250 pages, chacune est courte. Cette petite communauté humaine s’explique par l’existence d’une entreprise locale, modeste mais créée et soutenue par la volonté de l’homme qui en a pris l’initiative et qui est une sorte de petit patron à l’ancienne comme il pouvait encore y en avoir à la fin du siècle dernier.

Bien que le livre remonte un peu en arrière pour donner au lecteur quelques éléments de compréhension, le moment principal pour lequel il entre dans un menu détail parfois presque quotidien se situe pendant les années 1994 à 1998—on peut en conclure que c’est le moment où la narratrice elle-même a partagé cette vie, même s’il lui a fallu ensuite plus de 25 ans pour se convaincre qu’il y avait lieu de l’évoquer, justement parce que tout cela fait désormais partie de l’histoire mais sera inévitablement effacé par un oubli complet si personne ne se charge d’en mettre par écrit un témoignage. On sait que l’auteure du livre a pendant plus de dix ans exercé la profession de journaliste, c’est une compétence qu’elle met au service de ces souvenirs, dont d’ailleurs la valeur et la signification peuvent être appréciées différemment : ou bien il s’agit d’évoquer des vies totalement modestes où rien n’a jamais pris valeur d’événement, ou au contraire de montrer que tout est digne d’intérêt si l’on est capable de l’empathie nécessaire pour faire surgir ou re-surgir ce qu’ont été ces individualités désormais englouties par le temps.

Parmi les épisodes variés qui résultent de la très grande fragmentation du récit, quelques personnages constituent des fils directeurs et on ne s’étonnera pas que ce soit notamment les trois filles de la famille Benbassa, qui pendant la période évoquée par le livre passent de l’adolescence à l’âge adulte—moment décisif et plus particulièrement pour les femmes, s’agissant aussi bien de leurs études et vies professionnelles que de leurs choix sentimentaux et matrimoniaux. « Challah la danse » confirme à cet égard ce que l’on croit savoir de plusieurs façons mais y ajoute une complexité dont trop de clichés sommaires ne peuvent rendre compte. Oui, la sexualité des filles fait l’objet d’une surveillance familiale ombrageuse et répressive, les mariages ne sont autorisés que dans le cadre de règles traditionnelles précises, au sein d’un groupe restreint prédéfini.

« Challah la danse » confirme à cet égard ce que l’on croit savoir de plusieurs façons mais y ajoute une complexité dont trop de clichés sommaires ne peuvent rendre compte. Oui, la sexualité des filles fait l’objet d’une surveillance familiale ombrageuse et répressive, les mariages ne sont autorisés que dans le cadre de règles traditionnelles précises, au sein d’un groupe restreint prédéfini.

Cependant tout est loin d’être réglé pour autant, c’est à chacune (et d’ailleurs aussi à chacun) de faire des choix et finalement de les imposer. La méthode des essais et des erreurs (par exemple celles qui aboutissent au divorce) n’est remplacée par aucune autre et les parents sont loin d’être maître ou maîtresse absolus de la situation.

Les garçons ne sont pas mieux lotis, pris entre ce qu’ils sentent ou savent de leur héritage traditionnel et ce qu’ils éprouvent au moment présent.

Bien que le livre insiste peu sur le dernier épisode, sans doute parce que son auteure veut éviter toute dramatisation, on n’en est pas moins impressionné par la manière dont le drame y surgit, preuve qu’il n’est jamais loin. Les violences endémiques entre jeunes garçons de groupes différents peuvent éclater au moindre prétexte et elles représentent toujours un risque mortifère. Dalya Daoud semble penser qu’elles font partie des choses de la vie, comme les accidents de voiture (pour maintenir la référence aux films de Claude Sautet), le lecteur ne les ressent pas moins comme consternantes—mais peut-être est-ce un effet voulu par l’auteure, une certaine pratique de l’en-deçà qui lui a paru la plus conforme au ton qu’elle souhaitait pour son livre. Celui-ci n’exprime ni révolte ni indignation, mais il pose un certain regard sur la vie et nous propose de le partager.

Denise Brahimi

« AMIN, UNE FICTION ALGERIENNE » par Samir Toumi, roman, éditions Barzakh, 2024

De même qu’il existe une formule forgée par Aragon pour parler de l’art romanesque, « le Mentir-vrai », de même on pourrait parler pour ce roman de Samir Toumi d’une fiction-vraie, et c’est une des subtilités de son livre que d’évoluer entre ces deux termes, provoquant chez le lecteur le sentiment délectable d’être légèrement mystifié.

Car tout est vrai de ce que le livre annonce, mais en même temps il est autre chose aussi.

La première idée qui vient à l’esprit, au vu de la manière dont le livre se présente, sans réserve pourrait-on dire, est qu’il s’agit d’une galerie de portraits : on assiste à un défilé de personnages que l’auteur s’amuse à peindre de façon fort satirique, voire désopilante. Ils sont la catégorie supérieure, et de très loin, de la société algérienne contemporaine (Bouteflika est encore président, mais tout le monde sait que cela ne durera plus longtemps) et les lecteurs pensent d’abord que le roman va jouer sur la curiosité de la classe moyenne à l’égard des élites sociales qui la dominent, les grands de ce monde, les riches, les puissants, si bien cachés que le commun des mortels ne sait rien de leur mode de vie. La malice de l’auteur Samir Toumi vient de ce que non seulement il fait mine d’entrer dans ce schéma, mais qu’il y fait entrer résolument son personnage principal, Djamel B, écrivain tenté par ce jeu-là qui est le plus souvent gage de succès. Et pourtant le sentiment d’abord diffus s’installe que le propos d’ « Amin » deviendra peu à peu plus compliqué que cela : oui, la galerie de portraits est délectable et on ne boude pas son plaisir mais enfin la description, si haute en couleurs soit-elle, n’empêche pas que le roman raconte une histoire et que comme il n’en donne pas d’emblée toutes les clefs, le lecteur attend la suite de ses péripéties.

La malice de l’auteur Samir Toumi vient de ce que non seulement il fait mine d’entrer dans ce schéma, mais qu’il y fait entrer résolument son personnage principal, Djamel B, écrivain tenté par ce jeu-là qui est le plus souvent gage de succès. Et pourtant le sentiment d’abord diffus s’installe que le propos d’ « Amin » deviendra peu à peu plus compliqué que cela : oui, la galerie de portraits est délectable et on ne boude pas son plaisir mais enfin la description, si haute en couleurs soit-elle, n’empêche pas que le roman raconte une histoire et que comme il n’en donne pas d’emblée toutes les clefs, le lecteur attend la suite de ses péripéties.

Le récit s’est engagé sur un pacte entre l’écrivain Djamel B et Amin, un personnage un peu mystérieux qui l’introduit dans le monde des riches et des puissants, à condition qu’il révèle ensuite ses découvertes en les publiant dans un roman. Or s’il est vrai qu’il y a en effet des découvertes, dont les lecteurs que nous sommes profitent au passage, cependant les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Le romancier Djamel B écrit beaucoup, mais il n’a pas le sentiment que son livre va faire les révélations « explosives » qu’on attend de lui, tant il est vrai que les aspects de la corruption sont déjà assez bien connus. La prévarication étant hélas à peu près la même dans tous les pays où elle s’exerce, elle n’est sans doute pas en elle-même et dans ses procédés le lieu possible de véritables révélations. Celles-ci en revanche pourraient consister dans le nom des personnalités qui s’y livrent, mais comme il s’agit de réseaux avec échange de « bons procédés », il y a peu de chances pour que quiconque se livre à des dénonciations qui auraient tôt fait d’être réciproques. S’il est vrai que le romancier, lui, n’a pas l’impression d’écrire un livre sulfureux ni dangereux pour qui que ce soit, tous ceux qui se sentent concernés par son contenu entrent dans un grand état d’excitation, et la rumeur ne cesse d’enfler. Au point qu’un très haut personnage, dont on ne saura pas au juste qui il est sinon qu’il est très très haut placé, lui intime de renoncer à son roman sous peine de … : à dire vrai la menace est claire et aucun autre choix ne lui est laissé que ce renoncement. Et il s’exécute, ce qui fait partie de son portrait, car il est lui aussi portraituré, n’étant pas étranger au système en place.

S’il est vrai que le romancier, lui, n’a pas l’impression d’écrire un livre sulfureux ni dangereux pour qui que ce soit, tous ceux qui se sentent concernés par son contenu entrent dans un grand état d’excitation, et la rumeur ne cesse d’enfler. Au point qu’un très haut personnage, dont on ne saura pas au juste qui il est sinon qu’il est très très haut placé, lui intime de renoncer à son roman sous peine de … : à dire vrai la menace est claire et aucun autre choix ne lui est laissé que ce renoncement. Et il s’exécute, ce qui fait partie de son portrait, car il est lui aussi portraituré, n’étant pas étranger au système en place.

Cependant l’histoire est loin de s’arrêter là. Son prolongement inattendu est peut-être la plus réjouissante malice du romancier Samir T, aux dépens de celui qui est son confrère dans la fiction. Djamel B croyait naïvement que tout s’arrêterait lorsqu’il annoncerait officiellement l’arrêt de son projet et détruirait le matériau accumulé sur son ordinateur pour la publication prévue. Or rien de tel ne se produit. Bien que le supposé livre de lui n’existe pas, les rumeurs continuent de plus belle, l’impatience est extrême, et Djamel B est d’autant plus débordé par la situation que l’instigateur de toute cette affaire, le mystérieux Amin, a complétement disparu. Si le résultat recherché était la panique générale et un grand chamboulement, on peut dire qu’en effet il a été obtenu— jusqu’au moment où de façon assez prévisible l’effervescence décroît, laissant le romancier libre de choisir à son gré des sujets faciles et propices à de futurs succès.

Samir Toumi n’est pas un être féroce, cependant, il n’est pas vraiment tendre non plus avec son collègue de fiction. En revanche le personnage qu’il privilégie est Amin, en dépit ou à cause de ses ambiguïtés, parfaitement lucide et pourtant au service d’un système qu’il sait méprisable.

Amin son prénom est un mot qui en arabe laisse une certaine marge d’interprétation et qu’on pourrait traduire par « qu’il en soit ainsi » — en tout cas par une formule non violente, quoi qu’il en soit. Elle est employée usuellement comme une bénédiction, reste cependant à chaque lecteur le soin d’apprécier la part d’ironie que comporte sa présence dans ce livre, le seul fait certain étant qu’elle refuse un certain ton, celui de la dénonciation indignée. Il est vrai que celle-ci a été abondamment pratiquée dans la littérature algérienne d’opposition, quoique sans grand succès semble-t-il, ce que l’auteur commente dans son épilogue par un emprunt à l’écrivain Malek Haddad (mort en 1978) : « Les écrivains n’ont jamais modifié le sens de l’histoire ».

Denise Brahimi

« Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital Blida-Joinville au temps où Docteur Frantz Fanon était chef de la cinquième division entre 1953 et 1956 », film documentaire d’Abdenour Zahzah , 2024

Ce titre original a l’avantage de fournir par sa longueur, nombre d’informations précieuses sur ce qu’on peut considérer comme une sorte de biopic et que son réalisateur appelle aussi un docu-fiction. On y trouve à la fois le lieu et l’époque où se situe l’action du film. Pour ce qui est du lieu, Blida, il nous amène à rappeler que le réalisateur Abdenour Zahzah  y est né lui-même (en 1973), et qu’entre autres activités culturelles il a dirigé la cinémathèque de cette petite ville proche d’Alger. Evidemment il n’ était pas né au moment où Frantz Fanon a été médecin psychiatre dans l’hôpital de cette ville, cet épisode se place même avant le début de la guerre d’Algérie mais vraiment juste avant. En tout cas le film donne l’impression que son déclenchement est tout à fait imminent au moment où se situe l’action, en sorte que si Frantz Fanon n’a pu analyser la guerre elle-même comme exemple de soulèvement contre le colonialisme, on a déjà de lui à cette époque deux grands textes par lesquels il s’y prépare et qui sont de 1952. L’un est le très célèbre « Peau noire, masques blancs » qu’on peut considérer comme une série de variations sur le thème du racisme, notamment en situation coloniale, l’autre s’intitule « Le syndrome nord-africain », il est paru la même année dans la revue Esprit.

y est né lui-même (en 1973), et qu’entre autres activités culturelles il a dirigé la cinémathèque de cette petite ville proche d’Alger. Evidemment il n’ était pas né au moment où Frantz Fanon a été médecin psychiatre dans l’hôpital de cette ville, cet épisode se place même avant le début de la guerre d’Algérie mais vraiment juste avant. En tout cas le film donne l’impression que son déclenchement est tout à fait imminent au moment où se situe l’action, en sorte que si Frantz Fanon n’a pu analyser la guerre elle-même comme exemple de soulèvement contre le colonialisme, on a déjà de lui à cette époque deux grands textes par lesquels il s’y prépare et qui sont de 1952. L’un est le très célèbre « Peau noire, masques blancs » qu’on peut considérer comme une série de variations sur le thème du racisme, notamment en situation coloniale, l’autre s’intitule « Le syndrome nord-africain », il est paru la même année dans la revue Esprit.

Pour ce qui est de la question du racisme, tout ce que Frantz Fanon sait déjà à cette époque lui vient de son origine martiniquaise (il y est né dans l’île antillaise en 1925) et sans doute aussi de son passage par l’armée, lorsqu’il était engagé volontaire dans les troupes gaullistes pendant la Deuxième guerre mondiale. C’est à Lyon qu’il a fait ses études de psychiatrie. Lorsqu’il arrive à Blida, il se sent d’autant plus adulte qu’il vient de se marier avec Josie, qui est française et blanche, et ils auront bientôt un enfant, Olivier né en 1955. Dans le film d’Abdenour Zahzah, on voit la profonde complicité qui le lie à sa jeune femme, encore étudiante à l’université d’Alger où elle fréquente une avant-garde politique et idéologique, c’est elle qui parle à son mari du professeur André Mandouze militant chrétien très engagé pour l’indépendance de l’Algérie. Tel n’est pas le cas des professeurs de médecine que Fanon a l’occasion de rencontrer à l’hôpital de Joinville, Français de France ou Français d’Algérie mais de toute façon très méfiants à l’égard de leur collègue martiniquais qu’ils soupçonnent (à juste titre !) d’être favorable à la rébellion comme on disait à l’époque. Sur ce point le film s’autorise sans doute un recours à la fiction mais une fiction extrêmement vraisemblable étant donné les écrits de Fanon. Il lui faut évidemment garder clandestins ses liens avec le FLN, la position qu’il occupe lui impose des précautions et il sait qu’il est étroitement surveillé. Toute la partie visible de son action concerne son activité professionnelle et il a assurément fort à faire étant donné les pratiques psychiatriques en usage dans l’hôpital ou du moins la section de l’hôpital qui lui est confiée. Le film montre l’archaïsme et la cruauté des traitements qui sont infligés au malade. Abdenour Zahzah les a sans doute découvertes dès le premier film, court, qu’il a consacré à Fanon sous le titre « Frantz Fanon mémoire d’asile » en 2002. C’est dès ce moment, semble-t-il, qu’il a eu l’idée de considérer son travail comme une sorte de reportage, d’où le titre de « chroniques » faussement distancié.

Dans le film d’Abdenour Zahzah, on voit la profonde complicité qui le lie à sa jeune femme, encore étudiante à l’université d’Alger où elle fréquente une avant-garde politique et idéologique, c’est elle qui parle à son mari du professeur André Mandouze militant chrétien très engagé pour l’indépendance de l’Algérie. Tel n’est pas le cas des professeurs de médecine que Fanon a l’occasion de rencontrer à l’hôpital de Joinville, Français de France ou Français d’Algérie mais de toute façon très méfiants à l’égard de leur collègue martiniquais qu’ils soupçonnent (à juste titre !) d’être favorable à la rébellion comme on disait à l’époque. Sur ce point le film s’autorise sans doute un recours à la fiction mais une fiction extrêmement vraisemblable étant donné les écrits de Fanon. Il lui faut évidemment garder clandestins ses liens avec le FLN, la position qu’il occupe lui impose des précautions et il sait qu’il est étroitement surveillé. Toute la partie visible de son action concerne son activité professionnelle et il a assurément fort à faire étant donné les pratiques psychiatriques en usage dans l’hôpital ou du moins la section de l’hôpital qui lui est confiée. Le film montre l’archaïsme et la cruauté des traitements qui sont infligés au malade. Abdenour Zahzah les a sans doute découvertes dès le premier film, court, qu’il a consacré à Fanon sous le titre « Frantz Fanon mémoire d’asile » en 2002. C’est dès ce moment, semble-t-il, qu’il a eu l’idée de considérer son travail comme une sorte de reportage, d’où le titre de « chroniques » faussement distancié.

Les conceptions de Fanon sont évidemment éloignées, voire opposées, aux pratiques qu’il découvre à Blida Joinville. Pour lui, les malades méritent d’être respectés, traités comme des individus protégés par les droits de l’homme. Pas question de les menotter ou de les ligoter, de leur imposer l’uniforme de l’hôpital ou de les désigner par un nom d’emprunt qui les coupe de leur personnalité réelle. Fanon dialogue avec eux, croit indispensable de les ré-immerger dans une sociabilité qu’ils ont perdue— et pour cela par exemple de créer dans le cadre de l’hôpital un café où ils pourront se retrouver entre eux pour bavarder librement. Les spécialistes de psychiatrie ne manqueront pas de reconnaître et d’identifier les façons de faire préconisées par Fanon dans la mesure où elles ont été adoptées par d’autres à sa suite, faisant de lui un précurseur.

Cependant le réalisateur prend bien soin de ne pas montrer en Fanon un théoricien ou un idéologue, ce sont ses qualités humaines qui le poussent à agir comme il le fait, et son refus de longue date de tout ce qui est infériorisation ou humiliation. Fanon tel qu’il est montré dans le film n’est pas un discoureur, au contraire il se contente le plus souvent de regarder et d’écouter, et c’est à nous spectateurs de partager les sentiments qui nous sont donnés à lire sur son visage. Ainsi comprenons-nous que lorsqu’arrive l’année 1956, il ne peut rester plus longtemps dans cette Algérie qui se veut Algérie française, où de toute façon il est désormais beaucoup trop compromis. C’est alors qu’il part à Tunis (la Tunisie est devenue un pays indépendant depuis le 20 mars 1956) où il pourra se livrer entièrement et ouvertement à son action militante.

Denise Brahimi

« AÏCHA » film de Mehdi M.Barsaoui, Tunisien 2024

Aïcha ne devient le prénom du personnage principal qu’à l’extrême fin du film, alors que cette jeune femme d’une trentaine d’années s’est d’abord appelée Aya puis Amira. Il y a là un indice évident de sa mobilité, géographique, sociale, existentielle, alors qu’elle semblait d’abord vouée bien malgré elle à rester employée d’hôtel dans sa région d’origine, près de Tozeur dans le sud de la Tunisie. Mais le destin en a décidé autrement, un destin qui certes comporte une part de hasard, mais qui symbolise aussi une vérité contemporaine concernant l’histoire des femmes tunisiennes : elles sont désormais entrées en mouvement et amenées à se prendre en main voire à se fabriquer elles-mêmes une vie pleine d’imprévus, au lieu de celle qu’elles ont si longtemps subie sans avoir leur mot à dire. A cet égard, il y a dans la dernière partie du film un grand règlement de compte de celle qui est devenue Amira avec ses parents qui ont d’abord tenté de la maintenir auprès d’eux sans perspective d’avenir pour pouvoir l’exploiter financièrement. Les avatars successifs traversés par le personnage (admirablement joué par l’actrice Fatma Sfar) expliquent pourquoi le film est long, plus de deux heures, d’autant qu’il ne s’agit pas seulement d’événements extérieurs et d’épisodes qui découlent les uns des autres mais en même temps d’une sorte de conquête et de découverte de soi-même forcément difficile, à travers les tiraillements entre forces contraires rendant nécessaire un choix qui paraît d’abord impossible.

Les avatars successifs traversés par le personnage (admirablement joué par l’actrice Fatma Sfar) expliquent pourquoi le film est long, plus de deux heures, d’autant qu’il ne s’agit pas seulement d’événements extérieurs et d’épisodes qui découlent les uns des autres mais en même temps d’une sorte de conquête et de découverte de soi-même forcément difficile, à travers les tiraillements entre forces contraires rendant nécessaire un choix qui paraît d’abord impossible.

Il y a au départ le rôle du hasard mais encore faut-il qu’Aya soit capable d’en tirer parti. Lorsque le minibus de l’hôtel où elle est employée tombe dans un ravin, tous les occupants sont morts, sauf elle qui saisit aussitôt cette occasion unique de s’échapper, non sans récupérer l’argent de touristes morts dans l’accident. Elle fuit pour Tunis où elle a toujours rêvé d’aller et c’est là qu’elle commence une deuxième vie sans lien avec la première, sous le nom d’Amira. Cet épisode tunisois commence très bien pour elle, toute à la joie que lui donnent la liberté et l’anonymat. Elle sait évidemment qu’il lui faut être prudente puisqu’elle vit dans la clandestinité mais sans doute ne l’est-elle pas assez, tant il est vrai que Tunis est peuplée d’individus redoutables, tel un certain Rafik qui fait et fait subir aux autres ce qu’il veut parce qu’il jouit des plus hautes protections, étant un être corrompu à tous égards. Une jeune femme faible et vulnérable comme Amira est évidemment pour lui une proie désignée.

La machination est simple, Amira devra mentir et se prétendre témoin de la mort accidentelle d’un jeune homme alors que celui-ci a été victime d’une bavure policière. Amira pourra-t-elle résister aux pressions qu’elle subit ? Rafik est tout puissant mais la famille du jeune homme qui a été tué refuse la version officielle et veut obtenir d’Amira qu’elle dise la vérité. On ne dévoilera évidemment pas la fin de cette histoire et la solution finalement trouvée. Il faut un certain temps pour la mettre au point et surtout pour qu’Amira renonce à la facilité au moins apparente de s’en tenir obstinément au mensonge qu’on lui a d’emblée imposé. Très habilement le film laisse alors entendre le chemin intérieur qu’il lui faut parcourir sans entrer dans le détail de ce qui lui permet finalement un dénouement heureux, du type « feel good movie » (film qui rend heureux) comme on les aime à Hollywood—même si personne n’est vraiment dupe de cette fiction optimiste. En se choisissant un nouveau prénom, Aïcha, la jeune femme tire définitivement un trait sur son passé. On peut évidemment douter qu’elle en ait la possibilité, mais douter plus encore que ce soit la fin d’un système mis en place et solidement maintenu par des individus tels que Rafik dont même une révolution collective comme celle du printemps arabe de 2011 n’a pu venir à bout. La déroute du président tunisien de l’époque a été certes une victoire, cependant elle n’a pas suffi !

Très habilement le film laisse alors entendre le chemin intérieur qu’il lui faut parcourir sans entrer dans le détail de ce qui lui permet finalement un dénouement heureux, du type « feel good movie » (film qui rend heureux) comme on les aime à Hollywood—même si personne n’est vraiment dupe de cette fiction optimiste. En se choisissant un nouveau prénom, Aïcha, la jeune femme tire définitivement un trait sur son passé. On peut évidemment douter qu’elle en ait la possibilité, mais douter plus encore que ce soit la fin d’un système mis en place et solidement maintenu par des individus tels que Rafik dont même une révolution collective comme celle du printemps arabe de 2011 n’a pu venir à bout. La déroute du président tunisien de l’époque a été certes une victoire, cependant elle n’a pas suffi !

C’est peut-être sur le chapitre des femmes que l’optimisme du dénouement est le plus convaincant. Aïcha par son courage et son intelligence a su tirer son épingle du jeu. Il est vrai qu’elle y a été aidée par un policier qui pour des raisons personnelles a soutenu la cause de la vérité contre le mensonge officiel. Mais le film montre bien que les femmes ont des raisons particulières de se battre. Le moins qu’on puisse dire est que Aya-Amira-Aïcha a bien failli tomber dans un piège dont on voyait mal d’abord comment elle pourrait lui échapper. L’auteur se plaît à raconter une histoire particulière qui doit beaucoup aux qualités de son héroïne et qui peut servir de modèle à nombre de jeunes filles non moins menacées. Les dangers de la grande ville sont un thème très représenté dans la production romanesque européenne au 18e,19e siècles et même au-delà. De même que l’habileté des fines mouches qui dans le meilleur des cas parviennent à les surmonter. Mehdi M. Barsaoui sait à la fois décrire le social et le particulier, il dispose d’un sujet d’études passionnant dans un pays en pleine évolution comme la Tunisie actuelle, sur lequel les incertitudes de l’avenir nous incitent à un regard d’autant plus vigilant.

Denise Brahimi

Note : « CHIKHA », film court marocain de Zahoua Raji et Ayoub Layoussifi

Ce film court (moins de 25mn) permet de suivre de très près et jusqu’à son dénouement la crise traversée par une jeune chikha, Fatine, confrontée à un choix décisif, douloureux, dont on comprend qu’il sera irréversible. Elle fait partie d’un groupe de cheikhate, dont on sait maintenant un peu mieux qui elles sont (chanteuses et danseuses) depuis le dernier film de Nabil Ayouch. Fatine vient de passer son bac, non seulement avec succès mais avec mention, ce dont elle-même et tout son entourage familial sont très fiers. Mais que va-t-il se passer désormais ? Elle est très liée à un jeune homme de bonne famille, Youssef, pour qui les choses sont claires : Fatine, à la suite de son succès, doit aller à la faculté de Meknès, et devenir une personne rangée, ayant rompu tout lien avec son monde d’origine, celui des chikhates, que Youssef—mais on comprend bien qu’il n’est pas le seul—considère comme archaïque et dégradant.

Fatine vient de passer son bac, non seulement avec succès mais avec mention, ce dont elle-même et tout son entourage familial sont très fiers. Mais que va-t-il se passer désormais ? Elle est très liée à un jeune homme de bonne famille, Youssef, pour qui les choses sont claires : Fatine, à la suite de son succès, doit aller à la faculté de Meknès, et devenir une personne rangée, ayant rompu tout lien avec son monde d’origine, celui des chikhates, que Youssef—mais on comprend bien qu’il n’est pas le seul—considère comme archaïque et dégradant.

Fatine est à la croisée des chemins : Youssef lui propose de fuir avec lui pour qu’ils aillent s’installer à la cité universitaire où elle reprendra ses études. Elle acquiesce, semble d’accord, mais au moment de prendre le train, elle fait demi-tour et retourne à une fête de mariage où les autres chikhates sont en train d’animer un spectacle musical. Elle se joint à elles pour un chant déchirant, qui n’a pas sa place dans la fête mais elle est bientôt saisie d’une sorte de transe qui elle, est très appréciée du public et signifie qu’à tous égards, corps et âme, elle entre pleinement dans le monde des chikhates. Elle a chassé Youssef qui était apparu comme un furieux au milieu de la fête et on a compris que, amour ou pas, aucune vie commune n’était possible pour eux d’eux.

Denise Brahimi

Note sur les derniers aménagements de la Mudawana ou code de la famille marocain.

Ce code qui date de 1958 a subi depuis lors quelques aménagements, notamment en 2004 et à nouveau tout récemment. En voici quelques points, d’une importance incontestable, s’agissant du mariage, du divorce, de la polygamie, de l’héritage etc. d’après les informations qui ont été données officiellement et qu’on a pu lire dans la presse :

Au Maroc, la réforme de la Moudawana – le Code de la famille – vient de franchir une nouvelle étape, après avoir été validée par le Conseil des Oulémas, ce haut conseil religieux statuant sur la conformité des mesures adoptées avec l’islam. Parmi les principaux changements devant aller dans le sens d’une plus grande égalité entre les hommes et les femmes : le mariage des mineurs, la garde des enfants en cas de divorce et l’héritage. Si ces mesures ont été prises sous l’impulsion de différentes associations féministes, certaines considèrent qu’elles ne vont pas assez loin…

Comment la réforme de la Moudawana tente-t-elle d’articuler droits des femmes et principes religieux ?

Comment la réforme de la Moudawana tente-t-elle d’articuler droits des femmes et principes religieux ?

Pallier les contournements de la Moudawana : La réforme en cours de la Moudawana, en droit marocain, et que régit le statut personnel et successoral, réglemente notamment les questions liées à la famille, tout ce qui concerne le mariage, le divorce, l’héritage, la garde des enfants ou encore la polygamie.

Faire évoluer les codes : La société civile a multiplié les demandes sur une réforme de la Moudawana, notamment sur la question de l’inégalité en héritage: « L’inégalité en héritage a été maintenue dans ce projet de réforme. Il y a, cependant, des petites modalités qui ont été prises. Par exemple, une modalité très importante : l’exclusion de l’héritage du domicile conjugal, lorsque celui-ci est encore habité par la veuve du défunt. Il va être maintenant assez difficile d’expulser une veuve de son domicile conjugal pour des raisons de partage d’héritage, c’est un premier point.

Deuxième point important, la consécration de la donation par un parent de ses biens à ses filles de son vivant. C’est une manière de contourner un petit peu ces règles inégalitaires qui persistent et qui permettent aux parents de doter, s’ils le souhaitent équitablement leurs filles et leurs garçons ou de prémunir leurs filles en cas d’absence d’un héritier mâle direct, de les prémunir contre la perte de leur héritage au profit d’une parentèle masculine éloignée, c’est-à-dire les oncles ou les cousins. Ce risque existe. La donation permet également de léguer ses biens à son épouse non musulmane ou à ses enfants adoptés sous le régime de la Kafala. »

Réguler la polygamie : Pour Meriam Cheikh, la polygamie pourrait aussi évoluer comme la question de l’héritage : « Ce sont des sujets qui sont régis par des textes coraniques. Par conséquent, c’est très difficile de pouvoir interpréter des textes qui sont inscrits dans le Coran. Mais en revanche, on assiste, pour la polygamie, à un renforcement, de nouveau, de sa limitation. Par exemple, il a été proposé dans cette nouvelle révision d’inscrire obligatoirement dans le contrat de mariage si l’épouse accepte ou non le mariage de son mari avec une seconde épouse. »

Note de Coup de Soleil : ces informations proviennent principalement d’une chercheuse universitaire spécialiste en la matière, Meriam Cheikh.

Note sur l’exposition « Juifs et Musulmans » à Lyon

On a pu voir pendant la dernière semaine de ce mois de janvier 2025 une exposition accueillie par la Mairie du 1er arrondissement dans le cadre des « Rencontres en convivence ». Organisée par l‘Association d’amitié arabo-juive Raja-Tikva, elle a permis d’entendre sur cette question deux interventions d’historien(ne)s, Karima Dirèche et Frédéric Abécassis. La relation entre Juifs et Musulmans, bien que resituée dans la longue durée, est pourtant étudiée, par étapes chronologiques et thématiques, dans la période récente et contemporaine, comme l’indique le titre complet de l’exposition qui s’annonce comme consacrée à la relation entre Juifs et Musulmans « de la France coloniale à nos jours ». Il s’agit donc essentiellement de ce qui s’est passé au Maghreb et plus précisément même en Algérie, là où la période coloniale a été la plus longue et le plus développée.

La relation entre Juifs et Musulmans, bien que resituée dans la longue durée, est pourtant étudiée, par étapes chronologiques et thématiques, dans la période récente et contemporaine, comme l’indique le titre complet de l’exposition qui s’annonce comme consacrée à la relation entre Juifs et Musulmans « de la France coloniale à nos jours ». Il s’agit donc essentiellement de ce qui s’est passé au Maghreb et plus précisément même en Algérie, là où la période coloniale a été la plus longue et le plus développée.

La partie bibliographique de l’exposition donne une idée des livres très abondants qui ont été écrits sur la question par nombre d’auteurs très compétents, même s’il est vrai que très normalement, on voit souvent réapparaître les mêmes noms. Les rencontres et colloques ont également été des plus nombreux. Leur but ne peut être et ne prétend pas être la solution des problèmes politiques aigus qui se posent actuellement mais il est évident qu’il faut lutter contre l’ignorance qui ne peut que nourrir les différentes sortes de racismes et l’affirmation péremptoire de contre-vérités.

Denise Brahimi

Note sur « Souvenirs du bled » de Rakidd (Rachid Sguini)

Ce délicieux petit bouquin illustré par le franco-marocain Rachid Sguini alias Rakidd vaut le détour, et doit pouvoir être un efficace support à histoires à raconter à ses enfants. Il s’agit d’un ensemble de cartes postales dessinées, dans lesquelles l’auteur enfant (natif de notre région, au Puy en Velay ) relate un par un ses souvenirs de vacances au bled au Maroc,  pendant les années 90. Nombreux sont nos compatriotes du sud de la Méditerranée qui produisent films, spectacles, livres, chansons ou toutes formes d’art inspirées par ces souvenirs. Des sociologues (citons Jenifer Bidet, qui en a tiré une BD) se sont même penchés sur ces moments fondateurs dans la construction d’identités plurielles, créoles, dirait Glissant. Rakidd trouve un moyen original de se promener dans ses souvenirs d’enfance, au travers de 60 cartes dessinées, qui zooment sur un objet, une personne, un lieu, formant un kaleidoscope superbement évocateur de ces moments sans doute fondateurs pour ces enfants d’ici et de là-bas. Ces illustrations colorées en font un joli objet, en petit format, chaque carte comportant un court commentaire de l’auteur, plein d’humour et de tendresse.

pendant les années 90. Nombreux sont nos compatriotes du sud de la Méditerranée qui produisent films, spectacles, livres, chansons ou toutes formes d’art inspirées par ces souvenirs. Des sociologues (citons Jenifer Bidet, qui en a tiré une BD) se sont même penchés sur ces moments fondateurs dans la construction d’identités plurielles, créoles, dirait Glissant. Rakidd trouve un moyen original de se promener dans ses souvenirs d’enfance, au travers de 60 cartes dessinées, qui zooment sur un objet, une personne, un lieu, formant un kaleidoscope superbement évocateur de ces moments sans doute fondateurs pour ces enfants d’ici et de là-bas. Ces illustrations colorées en font un joli objet, en petit format, chaque carte comportant un court commentaire de l’auteur, plein d’humour et de tendresse.

Choisissons arbitrairement 3 d’entre eux, pour donner à notre lectorat l’envie de se procurer ce petit trésor:

- L’espagnol LV2 qui évoque la difficulté de passer de l’apprentissage théorique d’une langue à son utilisation concrète, et la honte face aux parents (expérience vécue par l’auteur de ces lignes, qui ne retrouvant pas le mot gasolina, indispensable pour éviter la panne sèche du véhicule familial; « à quoi ça sert de te payer des études ? », encouragement maternel…)

- L’adhan, appel à la prière, qui surprend au début, surtout à 5 heures du matin, mais que les carillons retrouvés au retour ne parviennent pas à faire oublier

- Et enfin sa majesté… la R21 Nevada, indispensable pour ce périple. « Pour mon père la Renault 21 Nevada faisait partie de la famille…Merci Nevada, j’espère que tu es heureuse au paradis des voitures! »

Michel Wilson

- Lundi 10 février Intervention mémoires croisées de la guerre d’Algérie au lycée de l’Immaculée conception de Villeurbanne

- Lundi 17 février Intervention mémoires croisées de la guerre d’Algérie dans l’Institution Sœur Emmanuelle à Villemorieux (38)

- Lundi 17 février Film « Les visages de la victoire » au Centre Social Bonnefoy à Lyon 3ème en présence du réalisateur Lyece Boukhitine

- Mardi 18 février Intervention mémoires croisées de la guerre d’Algérie au Collège Jules Michelet de Vénissieux

- jeudi 20 février, Projection du Film « Deux vies pour l’Algérie » au cinéma Gérard Philipe de Vénissieux, en présence de la co’réalisatriv=ce Sandrine Malika Charlemagne

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur suje