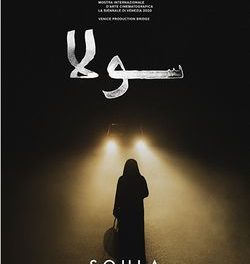

« LES BIENHEUREUX », film algérien de Sofia Djama (2017) avec Nadia Kaci, Sami Bouadjila

Visible en salles juste après le film de Karim Moussaoui En attendant les hirondelles, le film de Sofia Djama, qui connaît lui aussi un succès bien mérité, confirme un sentiment très euphorique : décidément, le cinéma algérien accède à une ère nouvelle et parvient à se faire reconnaître dans sa nouveauté, grâce à la réalisation talentueuse d’hommes et de femmes aptes à faire comprendre au public ce qu’il en est aujourd’hui même de leur pays.

Visible en salles juste après le film de Karim Moussaoui En attendant les hirondelles, le film de Sofia Djama, qui connaît lui aussi un succès bien mérité, confirme un sentiment très euphorique : décidément, le cinéma algérien accède à une ère nouvelle et parvient à se faire reconnaître dans sa nouveauté, grâce à la réalisation talentueuse d’hommes et de femmes aptes à faire comprendre au public ce qu’il en est aujourd’hui même de leur pays.

Quelques documentaires avaient été comme des hirondelles (pour parler comme Karim Moussaoui) annonçant cet autre printemps arabe, qui ne pouvait prendre la même forme qu’en Tunisie par exemple, du fait que toute l’histoire contemporaine de l’Algérie est marquée par ce terrible épisode qu’on appelle la décennie noire et qui est en effet le point de départ du tableau tracé dans Les Bienheureux. Avec beaucoup de retard, du fait de la politique officielle qui a privilégié la recherche d’un apaisement factice par occultation des événements, il semblerait que beaucoup d’Algériens découvrent maintenant et osent affirmer que ce terrible épisode (pas moins d’une dizaine d’années) ne peut tout simplement être caché sous le tapis,  en attendant que les choses veuillent bien rentrer d’elles-mêmes dans l’oubli. Le film de Sofia Djama montre et notamment par le personnage d’Amal admirablement joué par Nadia Kaci que non seulement la décennie noire a créé une sorte de génération sacrifiée, ceux et celles qui comme Amal et son mari Samir ont réussi à survivre(comme ils le disent l’un et l’autre, c’est à la fois peu et beaucoup), mais que de plus elle compromet et laisse en suspens le sort d’un groupe socio-culturel qui ne se voit plus d’avenir en Algérie, la communauté des francophones démocrates, laïques, menacés par l’islamisation de fait , dont le film s’emploie à donner des preuves.

en attendant que les choses veuillent bien rentrer d’elles-mêmes dans l’oubli. Le film de Sofia Djama montre et notamment par le personnage d’Amal admirablement joué par Nadia Kaci que non seulement la décennie noire a créé une sorte de génération sacrifiée, ceux et celles qui comme Amal et son mari Samir ont réussi à survivre(comme ils le disent l’un et l’autre, c’est à la fois peu et beaucoup), mais que de plus elle compromet et laisse en suspens le sort d’un groupe socio-culturel qui ne se voit plus d’avenir en Algérie, la communauté des francophones démocrates, laïques, menacés par l’islamisation de fait , dont le film s’emploie à donner des preuves.

Il le fait à travers une action très simple et très convaincante, tant il est vrai que les faits montrés sont connus de tout le monde et ne s’inventent pas. Le couple d’Amal et Sami décide de fêter le vingtième anniversaire de son mariage en allant dîner au restaurant (avec quelques réticences de sa part à elle qui sans doute prévoit d’éventuelles contrariétés). S’accumulent alors des difficultés en série qui ne peuvent manquer de gâcher la soirée et même au-delà : café où les femmes ne peuvent entrer, restaurant où on ne sert pas d’alcool en terrasse, obligation d’aller dans un hôtel pour touristes absolument sinistre et vraisemblablement hors de prix. Finalement le couple se retrouve au commissariat de police, un banal agent de la circulation ayant découvert qu’Amal avait bu de l’alcool avant de prendre le volant. Pas d’autre solution que d’en appeler à l’intervention d’un ami haut placé, qui se révèle efficace en effet.

La génération suivante a d’ailleurs recours au même type d’intervention : la jeune Fériel délivre grâce au commissaire de police qui la protège ses deux amis (au sens purement amical du mot). Ils se sont fait prendre en ayant sur eux la plus ordinaire des substances illicites que fument semble-t-il la plupart des jeunes gens.

On s’aperçoit assez vite que pratiquement le film tourne autour d’une question et une seule, il est vrai décisive parce qu’elle engage tout l’avenir des intéressés : partir ou rester ? La qualité du film vient de ce que la réponse n’est pas simple, ni pour les  personnages, ni pour les spectateurs qui ne peuvent manquer de s’interroger. Certes Amal qui veut partir est convaincante, d’autant plus qu’elle le veut pour assurer l’avenir de son fils, qui en Algérie n’en a semble-t-il aucun. Comme dans le premier épisode d’En attendant les hirondelles, on voit un garçon supposé étudiant qui ne parvient pas à éprouver le moindre intérêt pour les études universitaires. Echec patent du système ou banal décrochage dont il y a des exemples partout ?

personnages, ni pour les spectateurs qui ne peuvent manquer de s’interroger. Certes Amal qui veut partir est convaincante, d’autant plus qu’elle le veut pour assurer l’avenir de son fils, qui en Algérie n’en a semble-t-il aucun. Comme dans le premier épisode d’En attendant les hirondelles, on voit un garçon supposé étudiant qui ne parvient pas à éprouver le moindre intérêt pour les études universitaires. Echec patent du système ou banal décrochage dont il y a des exemples partout ?

Mais comme Sami qui résiste autant qu’il peut à ce projet de départ, on se dit que quitter son pays ne peut pas être la bonne solution et que ce serait vraiment dommage d’avoir résisté si longtemps pour abandonner finalement la partie. Il a, lui, un projet sur place : créer une clinique (il est gynécologue), mais est-ce à tort ou à raison qu’il se sent près du but et finalement capable de l’atteindre ?

Ce qui est beau et pathétique dans ce film est qu’on assiste à une sorte de balance et de basculement toujours possible entre passé et présent. Difficile de ne pas ressentir que le passéisme est un enfermement n’offrant qu’une bien maigre compensation lorsque le petit groupe d’amis devenus des « anciens combattants » se met à entonner sur l’air de Léo Ferré le poème d’Aragon L’affiche rouge en hommage au groupe Manouchian. Sans doute ont-ils été à leur manière des combattants pendant la décennie —d’ailleurs achevée depuis dix ans au moment où se situe le film (2008) —mais on croit comprendre que plusieurs d’entre eux se sont contentés de partir, en France sans doute, ce qui est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles Samir n’est pas favorable au départ.

Les raisons sont toute autres pour lesquelles son fils lui non plus n’a pas envie de partir, c’est tout simplement qu’il ne se trouve pas mal et même plutôt bien là où il est, et c’est une raison qui mérite qu’on en tienne compte, même si les critiques du film n’en ont fait jusqu’ici aucun cas (comme d’habitude, ils ne retiennent d’un film sur l’Algérie que le tableau le plus sombre qui soit). Lorsque ce garçon se moque doucement de la peur d’être égorgé, encore vive chez ses parents, peut-être a-t-il raison d’y voir la rémanence d’une époque aujourd’hui révolue (sauf exception). On se souvient alors que le but d’un film est de montrer, pas de démontrer, et de poser des questions, pas d’y répondre. Ce que celui-ci fait admirablement.

Denise Brahimi

(cet article provient du site de Coup de soleil Rhône-Alpes http://www.coupdesoleil-rhonealpes.fr/category/lire-ecouter-voir)