Éditorial

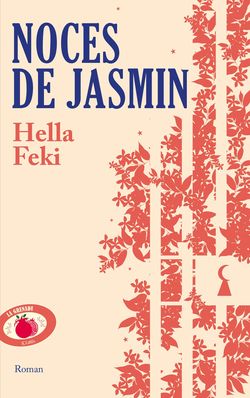

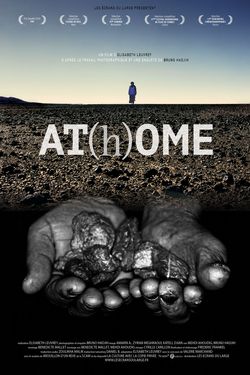

Les vacances arrivent, pour lesquelles nous vous suggérons deux mois d’activités culturelles, aussi variées que possible, car le désir dans ce domaine naît de la diversité. Coup de soleil se situe parfois au plus près de l’histoire, passée, récente, présente et vous trouverez dans cette Lettre des exemples appartenant à ces catégories. Pour une fois, commençons par le film « At(h)ome » qui revient sur la terrifiante histoire des essais nucléaires de la France au Sahara algérien dans les années 60 du siècle dernier : s’il y a bien un devoir de mémoire, c’est le nôtre, à l’égard de cet épisode qu’il serait vraiment trop facile d’oublier ! Une histoire encore récente, pour la Tunisienne Hella Féki, est celle du mouvement révolutionnaire qui s’est produit dans son pays en 2011 et qu’elle relate au jour le jour dans « Noces de jasmin ».

On sait qu’à l’inverse, la poésie prend ses distances par rapport aux événements et nous en parle autrement, à travers le filtre de la sensibilité propre au poète, et à son choix des mots. Le recueil « Par delà les lueurs », du Tunisien Tahar Bekri, nous donne justement des « lueurs » sur ce qu’est cet art de la poésie. Celle-ci n’est pas moins présente dans un récit en prose comme celui d’Abdelkader Djemaï, « Mokhtar et le figuier » qui transcende les souvenirs d’enfance par un art personnel et subtil.

Deux circonstances récentes ont attiré plus que jamais l’attention sur l’histoire récente de l’Algérie, l’une a été le rapport Stora dont les effets concrets et politiques continuent à se faire sentir dans les épisodes les plus récents des relations entre la France et l’Algérie, l’autre est en cette année 2022 le soixantième anniversaire des Accords d’Evian consignant la fin de la guerre et l’indépendance de l’ex-colonie. C’est dans cet ensemble que se situe le livre des éditions HD intitulé « Mémoires en miroir », ainsi que le numéro spécial de la revue « A Littérature-Action » intitulé « Sur les pas de Jean Sénac » (ne pas confondre avec le film de Mehdi Lallaoui dont nous avons parlé dans la lettre précédente n°66 « Sur les traces de Frantz Fanon »). Nous accueillons le 1er juillet à l’Institut Français de civilisation musulmane de Lyon Xavier Driencourt, ancien ambassadeur de France en Algérie: c’est l’occasion de parler de son livre « l’Enigme algérienne ».

Et pour la rentrée, nous avons la promesse d’un film remarquable, « Sous les figues » de la Tunisienne Erige Sehiri .

Denise Brahimi

« PAR DELÀ LES LUEURS » de Tahar Bekri, Poésie Al Manar, peintures de Annick Le Thoër 2021

Il est évidemment regrettable qu’on ne parle pas plus souvent de poésie dans La Lettre de Coup de soleil, et nous nous en excusons auprès des poètes, car il y en a ! Trop modestes peut-être ou trop résignés à n’être pas lus. Cependant il est vrai que pour leur rendre justice, il faut parler de leur œuvre, ce qui est, comme chacun sait, d’une grande difficulté.

Si on la compare au roman, la poésie n’offre pas la facilité de se dérouler selon un fil  narratif. Cette remarque vaut pour le recueil de Tahar Bekri, poète franco-tunisien, connu dans un grand nombre de pays étrangers, notamment parce qu’il est bilingue et écrit aussi bien en français qu’en arabe, parfois sous la forme d’éditions bilingues, et s’employant aussi à un important travail de traduction. Malgré sa discrétion, on découvre dans le présent recueil que ses affinités de culture et de sensibilité le rapprochent de poètes comme le Palestinien Mahmoud Darwich (mort en 2008) ou le Franco-Libanais Salah Stétié (mort en 2020). Tahar Bekri vit en France où il est universitaire, mais il n’oublie pas ses attaches tunisiennes, comme il le rappelle à la fin du présent recueil : Où que j’aille Terre /Comment oublier Tunis.

narratif. Cette remarque vaut pour le recueil de Tahar Bekri, poète franco-tunisien, connu dans un grand nombre de pays étrangers, notamment parce qu’il est bilingue et écrit aussi bien en français qu’en arabe, parfois sous la forme d’éditions bilingues, et s’employant aussi à un important travail de traduction. Malgré sa discrétion, on découvre dans le présent recueil que ses affinités de culture et de sensibilité le rapprochent de poètes comme le Palestinien Mahmoud Darwich (mort en 2008) ou le Franco-Libanais Salah Stétié (mort en 2020). Tahar Bekri vit en France où il est universitaire, mais il n’oublie pas ses attaches tunisiennes, comme il le rappelle à la fin du présent recueil : Où que j’aille Terre /Comment oublier Tunis.

Ce dernier recueil présente d’ailleurs la particularité en elle-même poétique, d’être double dans sa dimension géographique, parce qu’on y trouve d’une part la présence physique voire intime d’une région de France dont on comprend qu’elle est la Bretagne mais que d’autre part un grand nombre de régions du monde sont aussi convoquées par le poète ; la raison en est qu’il les connaît et qu’il les aime —et que ce sont, souvent, des pays meurtris par l’histoire récente, dont les poètes, parmi d’autres, ont été victimes.

Cette double dimension, léger paradoxe attrayant et subtil, se trouve aussi dans le fait que la nature, omniprésente, est atemporelle, peu localisée, cherchant plutôt à se dire dans son essence minérale (le rocher), végétale (les arbres) ou animale (les oiseaux) mais qu’en même temps, comme on finit par s’en rendre compte, elle n’existe que pour l’humain privilégié qui la perçoit et plus encore la ressent. Cet humain, lui aussi, reste non identifié ou en tout cas le moins possible, et pourtant on s’habitue vite à sa présence, qui est double elle aussi, comme on le devine à certains mots. Il y a, intimement mêlé au paysage, un « nous » sans doute assez fusionnel pour qu’on se passe d’un dialogue qui chercherait différences ou débats. La poésie de Tahar Bekri n’est jamais l’affirmation d’un soi ou d’un moi, c’est d’ailleurs un trait qui la rapproche des peintures d’Annick Le Thoër qu’on rencontre à quelques moments du texte, ni abstraites ni concrètes, en cela qu’elles ne cherchent pas à représenter des objets particuliers mais pourtant en situent plusieurs à chaque fois dans le tableau, définis pour eux mêmes et aussi dans le rapport de formes et de couleurs qu’ils entretiennent entre eux.

L’affinité entre les images et les mots, que l’art cherche si souvent à exprimer, s’impose ici sans violence et sans fracas mais avec une sorte de connivence évidente, simplement montrée.

Ce qui est sans doute dû en partie à la langue dans laquelle les textes sont écrits , et dont on finit par s’aviser à force de leur prêter attention. On les suit dans une sorte de glissement continuel sans rupture, dû à un flot continu d’allitérations, visibles à l’œil autant qu’audibles à l’oreille si l’on choisit de dire les textes à haute voix. Cela commence dès les premiers vers du premier poème où la répétition des « f » fait sentir la présence d’un vent léger et constant :

L’oiseau frêle sur la branche/le frémissement des feuillages dans l’arbre/le petit vent remuant les fleurs du prunus

Jusqu’au dernier vers du dernier poème où l’abondance des « l » dit la légèreté et l’envol vers le ciel :

Je vous aimais étoiles dans les ciels de la palmeraie

Ce qui se comprend mieux si l’on sait que le poète est né à Gabès, oasis au sud de la Tunisie et que les palmes dont il parle ne sont jamais … académiques !

Ce qui se comprend mieux si l’on sait que le poète est né à Gabès, oasis au sud de la Tunisie et que les palmes dont il parle ne sont jamais … académiques !

Et s’il était besoin d’une autre preuve que le poète Tahar Bekri se tient à l’opposé de l’irruption violente comme affirmation de soi, il faudrait dire que chaque poème, de manière remarquable, comporte une interrogation et s’écrit autour d’elle . « Avons-nous assez aimé », c’est le premier poème, où la question apparaît dès le titre. Ou pour prendre encore le suivant, qui s’adresse à la planète Vénus, c’est à celle-ci que la question du poète s’adresse : « Vénus te revoilà toujours la première/Restes-tu indifférente à notre silence ».

Aucune de ces questions n’est jamais soulignée par le point d’interrogation habituel, tant il est vrai que ce qu’elle exprime est plutôt une manière d’être constante et non ponctuelle, celle du poète qui légèrement s’étonne et n’est jamais sûr de comprendre ni de pouvoir ou vouloir dire ce qu’il y aurait précisément à comprendre. Là réside sans doute une certaine définition du poète, selon Tahar Bekri en tout cas.

Denise Brahimi

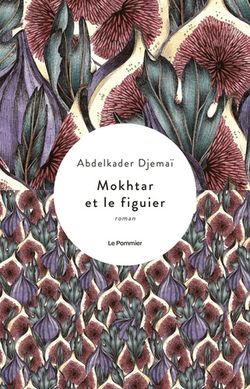

« MOKHTAR ET LE FIGUIER » par Abdelkader Djemaï, roman, éditions Le Pommier, 2022

Récit d’enfance dira-t-on ou plutôt double récit d’enfance puisque la moitié se passe à la campagne et l’autre à la ville, la différence entre ces deux mondes constituant la partie événementielle du roman ou plutôt du récit. Ce n’est pas en effet le roman d’apprentissage ou de formation de l’enfant Mokhtar, son passage à l’adolescence n’étant pas vraiment le sujet du livre, l’auteur ayant préféré semble-t-il s’arrêter avant d’en arriver là.

Ce qu’on suit, tranquillement et à petit pas, est une enfance, rien d’autre qu’une enfance ou plutôt la vision du monde d’un enfant, et l’on comprend très vite que cette vision du monde est éminemment poétique, en sorte que cette qualité est ce qui définit essentiellement le livre, à partir de quelques éléments narratifs et descriptifs. Ce n’est pas pour rien que le figuier figure au titre du livre car il est justement le modèle de ce qui pourrait n’être que descriptif mais qui de toute évidence va bien au-delà ; le figuier est d’ailleurs présent dès le début du livre, lorsque la grand-mère Aïchouche le fait découvrir à l’enfant et jusqu’à la fin lorsque Mokhtar devenu citadin revient voir son village au lendemain de l’indépendance. Quels que soient les avatars de l’Histoire—et quelle Histoire vu l’importance des événements qu’elle induit!— le figuier la traverse, la transcende oserait-on dire, et il est toujours là .

Ce qu’on suit, tranquillement et à petit pas, est une enfance, rien d’autre qu’une enfance ou plutôt la vision du monde d’un enfant, et l’on comprend très vite que cette vision du monde est éminemment poétique, en sorte que cette qualité est ce qui définit essentiellement le livre, à partir de quelques éléments narratifs et descriptifs. Ce n’est pas pour rien que le figuier figure au titre du livre car il est justement le modèle de ce qui pourrait n’être que descriptif mais qui de toute évidence va bien au-delà ; le figuier est d’ailleurs présent dès le début du livre, lorsque la grand-mère Aïchouche le fait découvrir à l’enfant et jusqu’à la fin lorsque Mokhtar devenu citadin revient voir son village au lendemain de l’indépendance. Quels que soient les avatars de l’Histoire—et quelle Histoire vu l’importance des événements qu’elle induit!— le figuier la traverse, la transcende oserait-on dire, et il est toujours là .

On hésite à employer des « grands mots » comme transcendance, tant il est vrai que le charme de ce court récit tient à la modestie constante du ton dont il a fait choix. Pas le moindre mot théorique sur la beauté de la nature ni sur les avantages et inconvénients de la civilisation urbaine, il n’est jamais fait référence qu’à une pratique ou un objet concret, sans qu’on voie poindre la volonté d’un jugement à son égard. Et d’ailleurs on chercherait en vain l’amorce d’un commentaire possible en ce sens dans les différents titres que l’auteur a donnés aux nombreuses et courtes parties de son livre, 21 en tout, qui vont de « Une vieille bâtisse » à « Un pacte silencieux » en passant par « La boue », « Les poissons », « Au jour le jour » etc. Ce sont des moments vécus dont aucun semble-t-il ne mérite qu’on s’y arrête plus qu’à un autre, une sorte de ribambelle discrète et volontairement sans éclat au fil des jours comme il le dit si bien ; mais aussi et surtout moments vécus pleinement, sans réserve ni arrière-plan, inégalables sans doute lorsque le temps de l’enfance est passé.

De la dernière partie, « Un pacte silencieux », on attend peut-être sinon une révélation du moins un commentaire éclairant sur le sens du silence enfermé dans son titre. On peut dire en tout cas celui-ci ne réside pas ou pas seulement dans la fête de l’indépendance qui est d’abord évoquée puisque Mokhtar éprouve alors le besoin de retourner au douar et à sa vieille maison, alors même qu’à l’inverse la foule afflue massivement vers la ville.

De la dernière partie, « Un pacte silencieux », on attend peut-être sinon une révélation du moins un commentaire éclairant sur le sens du silence enfermé dans son titre. On peut dire en tout cas celui-ci ne réside pas ou pas seulement dans la fête de l’indépendance qui est d’abord évoquée puisque Mokhtar éprouve alors le besoin de retourner au douar et à sa vieille maison, alors même qu’à l’inverse la foule afflue massivement vers la ville.

Sans doute faut-il voir une clef dans une formule concernant cette très simple bâtisse « petite mais à ses yeux infinie, ordinaire mais magique ». Dans ces deux derniers mots pourrait bien résider tout le programme du livre. Certes la magie ne manque pas, elle est au cœur des anecdotes que lui racontait sa grand-mère, sortes de gloses populaires lointainement inspirées du Coran, mais elle exsude plus encore du petit monde, araignée, abeilles et bien sûr le figuier, qui constituent l’entourage de Mokhtar enfant.

Sans doute faut-il avoir gardé en soi quelques souvenirs impérissables pour écrire de cette façon, écriture d’autant plus liée à l’enfance qu’elle provient d’un pacte tacite avec la mère, contenant de la part de Mokhtar enfant la promesse d’écrire un jour pour prolonger sans fin les moments alors vécus.

Denise Brahimi

[Ce petit livre délicat, racontant l’enfance au bled puis à Oran, permet de remémorer un monde des pauvres, où le cinéma côtoie la lampe à pétrole, où l’autocar jaune permet de relier les parents aux grands-parents, où la guerre de décolonisation apparaît à peine. Le mystère des huit lettres que sait tracer la mère analphabète ouvre le pacte qui fera de A. Djemaï un écrivain (Claude Bataillon)]

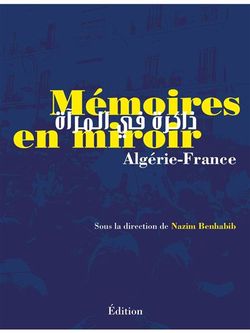

« MEMOIRES EN MIROIR, ALGERIE-FRANCE », sous la direction de Nazim Benhabib, éditions HD, 2022

Ce livre fait partie du nombre considérable de parutions qui en ce début d’année 2022 reviennent sur l’histoire récente de l’Algérie, notamment sur la guerre d’indépendance et ses séquelles, et pas seulement pour préciser le savoir que nous en avons.

En fait, le but affirmé d’un tel livre est de plaider en faveur d’une réconciliation des partis en présence, celui qui regrette la présence française en Algérie et celui qui réaffirme la nécessité primordiale de mettre fin à la colonisation du pays. Mais on sait déjà que cette opposition n’est pas toujours aussi nette et que nombre d’exemples montrent justement comment dans une même personne ou dans un même groupe, les deux sentiments ou les deux opinions ont pu coexister, non sans contradictions ni déchirements. Et rien ne sert de dire qu’il fallait les assumer puisque de toute façon l‘Histoire n’a laissé le choix à personne.

Dans ce livre il s’agit plutôt de réfléchir à distance, après une soixantaine d’années, à ce que sont aujourd’hui les conditions d’une réconciliation, but explicite de la septième et dernière partie du livre ; elle est faite de trois articles appelés « messages » car ils ont une tonalité religieuse du fait même de la personnalité de leurs auteurs, chacun d’eux étant le représentant d’un des trois monothéismes, et connu par ailleurs pour sa tolérance à l’égard des autres. Mais les voix que le livre donne à entendre sont diverses dans leur nature du fait même qu’elles sont une trentaine, et sont aussi bien celles de gens autorisés par leur position et leur savoir que celles d’individus qui témoignent en toute modestie de leur histoire personnelle, en tout ou en partie ; leur présence contribue, surtout dans le début du livre, à recréer une ambiance, terme un peu vague pour désigner la qualité ou en tout cas la nature de ce qui a été vécu. « Mémoires en miroir » est écrit pour une part dans le prolongement de ce qui est désormais bien connu sous le nom de « rapport Stora », ce rapport demandé à l’historien par le président de la République pour que s’y énoncent plusieurs moyens de réconcilier les mémoires trop souvent affrontées (il fut remis le 20 janvier 2021). Toutefois le but de ce rapport était essentiellement pratique et soulignait l’urgence de quelques mesures dont certaines en effet ont été prises presqu’aussitôt, suivies semble-t-il d’une efficacité c’est-à-dire d’un apaisement.

Dans ce livre il s’agit plutôt de réfléchir à distance, après une soixantaine d’années, à ce que sont aujourd’hui les conditions d’une réconciliation, but explicite de la septième et dernière partie du livre ; elle est faite de trois articles appelés « messages » car ils ont une tonalité religieuse du fait même de la personnalité de leurs auteurs, chacun d’eux étant le représentant d’un des trois monothéismes, et connu par ailleurs pour sa tolérance à l’égard des autres. Mais les voix que le livre donne à entendre sont diverses dans leur nature du fait même qu’elles sont une trentaine, et sont aussi bien celles de gens autorisés par leur position et leur savoir que celles d’individus qui témoignent en toute modestie de leur histoire personnelle, en tout ou en partie ; leur présence contribue, surtout dans le début du livre, à recréer une ambiance, terme un peu vague pour désigner la qualité ou en tout cas la nature de ce qui a été vécu. « Mémoires en miroir » est écrit pour une part dans le prolongement de ce qui est désormais bien connu sous le nom de « rapport Stora », ce rapport demandé à l’historien par le président de la République pour que s’y énoncent plusieurs moyens de réconcilier les mémoires trop souvent affrontées (il fut remis le 20 janvier 2021). Toutefois le but de ce rapport était essentiellement pratique et soulignait l’urgence de quelques mesures dont certaines en effet ont été prises presqu’aussitôt, suivies semble-t-il d’une efficacité c’est-à-dire d’un apaisement.

Le projet de « Mémoires en miroir » n’est ni aussi direct ni aussi urgent, et n’apparaît pas forcément dans son joli titre fondé sur un effet … de miroir au sens littéral, jouant sur les lettres semblables des deux mots. Il n’a sans doute pas été facile de répartir la trentaine de participants entre les sept catégories que propose l’organisateur du volume. Elles sont plus ou moins thématiques mais débordent toute espèce de cadre lorsqu’il s’agit d’évoquer les blessures et les traumatismes venus du passé comme c’est le cas dans la première partie, qui rappelle notamment le drame des harkis, ou les péripéties d’histoires individuelles marquées de façon indélébile par l’Algérie comme dans la seconde partie qui pourrait porter dans son ensemble le titre donné par la psychanalyste Alice Cherki à sa contribution : « Il était une fois l’Algérie » —si ce n’est que l’emploi du temps passé est trop réducteur, puisque le propre de cette histoire est justement comme on l’a dit qu’elle ne passe pas et ne parvient pas à devenir du passé, étant encore trop présente pour cela dans les souvenirs et les sensibilités.

L’article de la troisième partie qui s’intitule « Jean El Mouloub Amrouche, une déchirure algérienne » est tout à fait exemplaire de ces tragédies qui semblent avoir été inévitables et ici portées au plus haut degré. Le talent littéraire de ce personnage hors pair n’y est pas pour rien, car il fut aussi, entre autres, un grand écrivain. Raison suffisante pour reprendre une phrase de lui citée dans l’article et extraite d’un article paru dans l’Express en 1958 : « Je suis Jean et je suis El Mouhoub. Les deux vivent dans une seule et même personne et leurs raisons ne s’accordent pas. Entre les deux, il y a une distance infranchissable. »

L’article de la troisième partie qui s’intitule « Jean El Mouloub Amrouche, une déchirure algérienne » est tout à fait exemplaire de ces tragédies qui semblent avoir été inévitables et ici portées au plus haut degré. Le talent littéraire de ce personnage hors pair n’y est pas pour rien, car il fut aussi, entre autres, un grand écrivain. Raison suffisante pour reprendre une phrase de lui citée dans l’article et extraite d’un article paru dans l’Express en 1958 : « Je suis Jean et je suis El Mouhoub. Les deux vivent dans une seule et même personne et leurs raisons ne s’accordent pas. Entre les deux, il y a une distance infranchissable. »

D’ailleurs les artistes comme lui sont des miroirs, pour reprendre le mot du titre, et ils expriment le sens du temps qu’ils vivent par des traits amplifiés qui le dégagent sans avoir à l’expliciter ; c’est pourquoi la quatrième partie du livre leur est consacrée. On sera content d’y retrouver des gens comme Baya, Benaboura, Louis Bénisti et bien d’autres, non seulement présentés par des mots mais aussi montrés par des images dans un très appréciable cahier central où les reproductions, fait notable, sont de bonne qualité !) Il peut paraître normal qu’on passe de là à une cinquième partie consacrée aux musées, sous le titre « Rendre visible la mémoire » Beaucoup de rapprochements suggestifs aident à comprendre l’importance et le rôle de ce renfort de visibilité, d’autant que c’est aussi une manière de rendre hommage à des personnages restés modestes mais d’autant plus touchants, l’exemple étant ici celui  d’Hassiba Benbouali dont il est question à propos du Musée mémorial qui lui est consacré : l’article rappelle de magnifiques propos qui illustrent l’intelligence et la profondeur de sa pensée : « L’Algérie, c’est ma patrie, ma seule patrie. Je suis Algérienne et Musulmane mais je n’oppose pas mon identité et ma foi à tout ce qui n’est pas moi et je ne définis pas ma foi par mon origine. Ma foi n’est pas consubstantielle de mon identité, on la partage avec tant d’autres ailleurs et partout, seule mon identité reste mienne. » Des phrases qui auraient pu être mises en exergue de tout le livre, ou dans sa conclusion. Mais d’une part il fallait encore faire la place, (ce qu’on trouve dans la sixième partie), à quelques problèmes tels que celui du pétrole saharien ou des néfastes essais nucléaires français qui sont ou ont été des pommes de discorde entre les deux pays ; et d’autre part Nazim Benhabib a choisi de finir le livre —ce qu’on ne saurait lui reprocher—sur un entretien avec Hélène Cixous, grande écrivaine qui réfléchit à ce que fut son rapport avec l’Algérie où elle est née (à Oran)et où, dit-elle, « une partie de son être vit encore. »

d’Hassiba Benbouali dont il est question à propos du Musée mémorial qui lui est consacré : l’article rappelle de magnifiques propos qui illustrent l’intelligence et la profondeur de sa pensée : « L’Algérie, c’est ma patrie, ma seule patrie. Je suis Algérienne et Musulmane mais je n’oppose pas mon identité et ma foi à tout ce qui n’est pas moi et je ne définis pas ma foi par mon origine. Ma foi n’est pas consubstantielle de mon identité, on la partage avec tant d’autres ailleurs et partout, seule mon identité reste mienne. » Des phrases qui auraient pu être mises en exergue de tout le livre, ou dans sa conclusion. Mais d’une part il fallait encore faire la place, (ce qu’on trouve dans la sixième partie), à quelques problèmes tels que celui du pétrole saharien ou des néfastes essais nucléaires français qui sont ou ont été des pommes de discorde entre les deux pays ; et d’autre part Nazim Benhabib a choisi de finir le livre —ce qu’on ne saurait lui reprocher—sur un entretien avec Hélène Cixous, grande écrivaine qui réfléchit à ce que fut son rapport avec l’Algérie où elle est née (à Oran)et où, dit-elle, « une partie de son être vit encore. »

Denise Brahimi

« SUR LES PAS DE JEAN SENAC, POUR COMMEMORER LE 60ème ANNIVERSAIRE DE L’INDEPENDANCE DE L’ALGERIE », numéro spécial de la revue A Littérature-Action, éditions Marsa 2022.

Les Accords d’Evian n’ont pas été seulement un événement politique d‘une importance considérable, annonçant l’indépendance imminente de l’Algérie, il se trouve que leur commémoration en cette année 2022 est d’une fécondité non moins remarquable sur le plan culturel, entraînant des publications dont nous avons la chance de bénéficier. Ce  numéro spécial de la revue A Littérature-Action en fait partie, il est coordonné par Marie Virolle qui est la directrice de cette revue depuis qu’elle a succédé en 2017 à la revue Algérie / Littérature Action . On peut dire, sans minimiser le rôle des autres participations, que la sienne y joue un rôle essentiel, d’autant qu’elle s’appuie largement sur le travail de celui qui a été et reste le meilleur connaisseur et critique de l’œuvre de Jean Sénac, le très regretté Hamid Nacer-Khodja, disparu en 2016. La quinzaine de collaborations qui constituent trois des quatre parties de ce recueil d’articles sont le fait de nombre de gens aujourd’hui disparus, mais on les découvre ou redécouvre avec le même bonheur malgré le recul du temps qui pourrait nous éloigner aujourd’hui de Sénac, mort en 1973, il y a près d’une cinquantaine d’années. Sénac pourrait être mais il ne l’est pas dans ce Purgatoire où se retrouvent dit-on, après quelques décennies, des écrivains qui ont fait beaucoup parler d’eux, ce qui est le cas de Sénac, même si on n’a justement pas parlé de lui autant qu’on aurait dû dans les dix dernières années de sa vie. Ces années sont celles de son retour à Alger après l’indépendance et le moins qu’on puisse dire est qu’il y a vécu dans un climat très dégradé, privé de toute reconnaissance publique malgré les actions diverses auxquelles il n’a cessé de s’employer en faveur de son pays — il n’aurait sans doute pas précisé que l’Algérie était son pays d’adoption tant il se sentait uniquement et sans réserve algérien, par volonté et par choix.

numéro spécial de la revue A Littérature-Action en fait partie, il est coordonné par Marie Virolle qui est la directrice de cette revue depuis qu’elle a succédé en 2017 à la revue Algérie / Littérature Action . On peut dire, sans minimiser le rôle des autres participations, que la sienne y joue un rôle essentiel, d’autant qu’elle s’appuie largement sur le travail de celui qui a été et reste le meilleur connaisseur et critique de l’œuvre de Jean Sénac, le très regretté Hamid Nacer-Khodja, disparu en 2016. La quinzaine de collaborations qui constituent trois des quatre parties de ce recueil d’articles sont le fait de nombre de gens aujourd’hui disparus, mais on les découvre ou redécouvre avec le même bonheur malgré le recul du temps qui pourrait nous éloigner aujourd’hui de Sénac, mort en 1973, il y a près d’une cinquantaine d’années. Sénac pourrait être mais il ne l’est pas dans ce Purgatoire où se retrouvent dit-on, après quelques décennies, des écrivains qui ont fait beaucoup parler d’eux, ce qui est le cas de Sénac, même si on n’a justement pas parlé de lui autant qu’on aurait dû dans les dix dernières années de sa vie. Ces années sont celles de son retour à Alger après l’indépendance et le moins qu’on puisse dire est qu’il y a vécu dans un climat très dégradé, privé de toute reconnaissance publique malgré les actions diverses auxquelles il n’a cessé de s’employer en faveur de son pays — il n’aurait sans doute pas précisé que l’Algérie était son pays d’adoption tant il se sentait uniquement et sans réserve algérien, par volonté et par choix.

Ce numéro spécial de revue se présente comme une double commémoration, dédiée à  l’indépendance de l’Algérie et à un homme, Jean Sénac, qui lui fut intimement lié, au point d’être considéré ici comme son incarnation. On commence donc très normalement par une partie de témoignages et d’hommages (et c’est au lecteur de les entendre comme un démenti voire une dénégation des insultes et humiliations subies par Sénac, y compris ou surtout de la part de certains de ses chers collègues). Les articles réunis par la coordinatrice (il en sera de même dans les autres parties) ne sont d’ailleurs qu’une sélection guidée par l’affection autant que par l’admiration.

l’indépendance de l’Algérie et à un homme, Jean Sénac, qui lui fut intimement lié, au point d’être considéré ici comme son incarnation. On commence donc très normalement par une partie de témoignages et d’hommages (et c’est au lecteur de les entendre comme un démenti voire une dénégation des insultes et humiliations subies par Sénac, y compris ou surtout de la part de certains de ses chers collègues). Les articles réunis par la coordinatrice (il en sera de même dans les autres parties) ne sont d’ailleurs qu’une sélection guidée par l’affection autant que par l’admiration.

Dans la deuxième partie, consacrée au militant culturel et politique que fut continument Sénac, l’apport de cet éminent chercheur et critique que fut Hamid Nacer-Khodja est considérable. On y trouve aussi des documents indispensables, dans une présentation utilement chronologique pour jalonner le double parcours d’un homme et d’un pays.

Il s’agissait aussi de compléter les précieux jalons biographiques donnés en avant-propos, qui nous rappellent pour commencer que Jean Sénac , né à Beni-Saf (Oranie) en 1926, n’a jamais connu son père biologique, Edmond Sénac étant le père adoptif qui lui a donné son nom. Cependant, cette absence du père a été pour lui un extraordinaire moteur de recherche, et a entraîné tout un pan de son écriture parmi les plus intrigants et les plus fascinants qui soient : « Ebauche du père » est un roman paru à titre posthume en 1989 (à Paris chez Gallimard) qui n’est d’ailleurs pas un roman à proprement parler mais plutôt une sorte d’enquête autobiographique ouverte sur le mystère de l’identité. Ce texte fait l’objet d’une belle étude dans la troisième et avant dernière partie de ce numéro, consacrée à quelques approches critiques de l’œuvre de Jean Sénac. Il en ressort que son étonnante réussite en tant qu’homme et en tant qu’écrivain est d’avoir su constamment mêler la recherche sur lui-même et de lui-même à celle que menait pendant le même temps l’Algérie en lutte, mue par la volonté irrépressible de devenir un pays à part entière.

La participation de Jean Sénac à la quête d’une Algérie future et déjà en train de se constituer lorsqu’il devient écrivain est à la fois politique et poétique, autre manière de dire la fusion voulue et réalisée qui caractérise toute son existence. Elle apparaît très tôt dans ses recueils les plus connus tels que « Le Soleil sous les armes » paru en 1957 à Rodez aux éditions Subervie et qui porte ce beau sous-titre tout à fait explicite : « Eléments d’une poésie de la résistance algérienne » ; après quoi il y aura très vite et chez le même éditeur « Matinale de mon peuple », paru en 1961, comme annonce flamboyante de l’indépendance toute proche.

Parmi les autres fusions qui sont inhérentes à l’œuvre et à la vie de Jean Sénac, il y a celle de la peinture avec le poésie : dans « Matinale de mon peuple », ce sont des dessins d’Abdallah Benanteur mais plus largement pendant toute la première partie de sa vie et en tout cas jusque à son long séjour en France dans les années 50, il a vécu comme il le dit lui-même dans une très grande proximité avec le peintre qui a été pour lui une sorte de frère plus encore qu’un ami, le peintre de la basse Casbah et du Môle d’Alger, Sauveur  Galliéro ; comme Sénac le dit lui-même dans un très beau texte tardif (1967) que la revue reproduit, Galliéro est celui auquel il doit presque tout, en échange de quoi il lui offre cette phrase d’une sublime beauté : « Car il(le peintre) sut étreindre de l’Orient cette vérité que peu ont avouée : dans l’abandon du soir, après les cymbales du soleil, cette terrible angoisse suspendue à la note abrupte d’un rebab ».

Galliéro ; comme Sénac le dit lui-même dans un très beau texte tardif (1967) que la revue reproduit, Galliéro est celui auquel il doit presque tout, en échange de quoi il lui offre cette phrase d’une sublime beauté : « Car il(le peintre) sut étreindre de l’Orient cette vérité que peu ont avouée : dans l’abandon du soir, après les cymbales du soleil, cette terrible angoisse suspendue à la note abrupte d’un rebab ».

Ce retour au passé ouvre la quatrième et dernière section du numéro qui est consacrée à des textes en prose de Sénac lui-même, dont on vient de voir qu’ils sont parfois proches de la poésie mais qui n’en témoignent pas moins de la qualité de son esprit critique et de son inlassable ouverture à toute création culturelle.

Il faut ajouter à cela la richesse de l’illustration offerte par ce numéro spécial « sur les pas de Jean Sénac ». On y trouve non seulement des reproductions de Sauveur Galliéro mais  aussi de Denis Martinez (auquel on doit un magnifique portrait de Sénac en prophète et en clochard céleste, pour reprendre le beau titre du roman de Jack Kerouac), de Mohamed Aksouh (on ne montrera jamais assez cette admirable huile sur toile de 2003-2006), d’Abdallah Benanteur et de Baya. Ainsi prennent chair et couleur non seulement Sénac lui-même mais une cinquantaine d’années dans l’histoire de cette Algérie qu’il a tant aimée.

aussi de Denis Martinez (auquel on doit un magnifique portrait de Sénac en prophète et en clochard céleste, pour reprendre le beau titre du roman de Jack Kerouac), de Mohamed Aksouh (on ne montrera jamais assez cette admirable huile sur toile de 2003-2006), d’Abdallah Benanteur et de Baya. Ainsi prennent chair et couleur non seulement Sénac lui-même mais une cinquantaine d’années dans l’histoire de cette Algérie qu’il a tant aimée.

Denise Brahimi

« L’ENIGME ALGERIENNE, CHRONIQUES D’UNE AMBASSADE A ALGER » par Xavier Driencourt, éditions de l’Observatoire, 2022

Ce livre est un témoignage, parmi les mieux informés qui puissent être sur le sujet dont il traite, à savoir les relations franco-algériennes, puisque l’auteur y relate les deux séjours à la fois longs et récents qu’il a faits à Alger en tant qu’ambassadeur de France, un première fois de 2008 à 2012 et une deuxième fois de 2017 à 2020, soit au total sept années remplies d’une multitude d’événements.

Pour ce qui est des faits eux-mêmes, quiconque les a connus en leur temps est forcément capable de les reconnaître, et d’apprécier éventuellement quelques précisions apportées par l’auteur, dont le savoir dépasse évidemment celui du commun des lecteurs. Ce pourrait être une raison suffisante de lire son livre dont le titre moins piquant et moins …énigmatique pourrait être tout simplement « Mémoires d’un Ambassadeur ». Cependant  « L’énigme algérienne » n’est pas seulement un récit ; comme on peut l’imaginer d’après son titre, c’est aussi un ensemble de réflexions, débouchant sur un ou des questionnements. Ceux-ci ont l’avantage de ne pas être purement théoriques ou spéculatifs, mais au contraire très concrets, puisque liés à la nécessité de prendre des décisions, d’adopter des comportements et éventuellement de rendre des comptes, bref, tout ce qu’on comprend grâce à ce livre du métier exercé par son auteur.

« L’énigme algérienne » n’est pas seulement un récit ; comme on peut l’imaginer d’après son titre, c’est aussi un ensemble de réflexions, débouchant sur un ou des questionnements. Ceux-ci ont l’avantage de ne pas être purement théoriques ou spéculatifs, mais au contraire très concrets, puisque liés à la nécessité de prendre des décisions, d’adopter des comportements et éventuellement de rendre des comptes, bref, tout ce qu’on comprend grâce à ce livre du métier exercé par son auteur.

On veut bien croire, comme Il le fait remarquer non sans humour, que l’exercice de ce métier est parfois plus simple et moins stressant qu’il ne l’a été pour lui pendant les sept années dont il fait la chronique, et l’on peut même aller jusqu’à dire que vraisemblablement Alger est l’endroit du monde où il est le plus ardu d’être ambassadeur de France (depuis que l’Algérie existe en tant que pays, évidemment). L’auteur fait preuve d’un tel flegme qu’on finirait presque par oublier ou en tout cas sous-estimer les tensions et les frictions qui ont été son lot à peu près constant pendant ces années là, il est pourtant évident à la simple lecture qu’on ne saurait y faire face sans une dose exceptionnelle de sang-froid (et encore il est plus que probable qu’on ne nous dit pas tout !)

Plutôt que d’affrontements permanents, mieux vaudrait dire que ces chroniques font le récit d’une alternance entre des pauses assez rares il est vrai mais presque euphoriques et des crises d’autant plus redoutables qu’en partie imprévisibles et inexplicables ou en tout cas inexpliquées. De là vient d’ailleurs principalement l’énigme dont il est question dans le titre et sur laquelle l’auteur insiste à plusieurs reprises en parlant d’opacité. Manifestement il lui a fallu subir au nom de la France beaucoup de revirements ou de rebuffades ou d’attitudes très négatives sans en comprendre l’origine précise ; et le plus loin qu’il peut remonter dans l’analyse l’amène au constat de ce qu’il appelle « la contradiction permanente » : tel est le sujet de son troisième chapitre intitulé « Comment l’Algérie voit la France », et l’on peut juger en effet qu’il est passionnant par l’étonnement qu’il provoque. Cette contradiction flagrante oppose deux attitudes collectives qui coexistent, en même temps, chez les Algériens. D’une part des affirmations d’hostilité voire d’agressivité à l’égard de la France dont il est constamment rappelé qu’elle est la mère de tous les maux dont ils souffrent et qu’elle constitue pour eux une sorte de contre-modèle qu’ils doivent absolument rejeter et éloigner d’eux, d’autre part des efforts constants voire obsédants pour se rapprocher de ce modèle en mettant leurs enfants dans les écoles françaises sans parler des universités et éventuellement des grandes écoles, et surtout se donner les moyens d’aller en France aussi souvent que possible pour se faire soigner, faire des achats, rapporter des cadeaux etc. Ce qui, on l’a bien compris, passe par l’obtention des fameux visas qui sont l’objet de tous les désirs, au point que les autorités françaises sont soumises à un véritable harcèlement, y compris au niveau le plus officiel, pour qu’elles en accordent toujours davantage et ne s’avisent surtout pas d’en réduire le nombre, qui est considérable— visas accordés sans la moindre réciprocité, alors que celle-ci est supposée être la règle dans les relations entre États.

Naturellement, Xavier Driencourt suggère lui-même quelques explications (sinon des justifications !) à ce qu’il appelle l’énigme, et notamment le fait que si la France est ostensiblement désignée comme repoussoir c’est parce qu’elle sert de bouc émissaire chaque fois que l’Algérie doit faire face à quelque difficulté et en détourner l’attention, ses dirigeants évitant par ce moyen d’être confrontés à leur propre responsabilité. Ce procédé a beau être maintenant parfaitement connu, il garde sans doute quelque efficacité puisqu’on continue à y recourir ! Il est vrai que la colonisation et ses méfaits constituent dans l’esprit des Algériens une sorte de dette inextinguible de la France à leur égard, à quoi il faut ajouter qu’il y a peut-être, sans doute, du côté de la France un inévitable sentiment de culpabilité qui intervient forcément dans des rapports d’emblée inégaux.

Naturellement, Xavier Driencourt suggère lui-même quelques explications (sinon des justifications !) à ce qu’il appelle l’énigme, et notamment le fait que si la France est ostensiblement désignée comme repoussoir c’est parce qu’elle sert de bouc émissaire chaque fois que l’Algérie doit faire face à quelque difficulté et en détourner l’attention, ses dirigeants évitant par ce moyen d’être confrontés à leur propre responsabilité. Ce procédé a beau être maintenant parfaitement connu, il garde sans doute quelque efficacité puisqu’on continue à y recourir ! Il est vrai que la colonisation et ses méfaits constituent dans l’esprit des Algériens une sorte de dette inextinguible de la France à leur égard, à quoi il faut ajouter qu’il y a peut-être, sans doute, du côté de la France un inévitable sentiment de culpabilité qui intervient forcément dans des rapports d’emblée inégaux.

L’ancien ambassadeur peut maintenant prendre du recul à l’égard de cette situation complexe, aux effets souvent déplorables, et l’on ne peut dire que le ton de sa conclusion soit optimiste. Il l’est d’autant moins qu’il a pu observer une détérioration visible entre la fin de son premier séjour en 2012 et ce qu’il en était à son retour 5 ans plus tard. A l’occasion de celui-ci, il a pu observer sur place ce qu’a été pendant sa brève existence le mouvement dit Hirak auquel il consacre un de ses chapitres ; mais pas plus que quiconque il ne peut s’aventurer dans des pronostics. Ce qui est d’autant plus fâcheux et inquiétant qu’il affirme à mainte reprise une conviction et même une évidence : le sort de l’Algérie a autant et plus que jamais des répercussions graves sur celui de la France. Des liens inévitables unissent les deux pays.

Denise Brahimi

« NOCES DE JASMIN » par Hella Feki, roman, La Grenade éditions Jean-Claude Lattès 2020

Les éditions Jean-Claude Lattès ont créé un département dédié aux premiers romans et récits, nous permettant ainsi de connaître la manière dont la Tunisienne Hella Feki a choisi de représenter un événement récent qui a été décisif dans l’histoire de son pays et dont les conséquences sont très loin d’être connues et mesurables encore aujourd’hui. Il s’agit de ce moment auquel le titre de son récit fait référence puisqu’on a pris l’habitude de le désigner comme « la révolution de jasmin »et qui incontestablement est entré dans l’histoire à partir du 17 décembre 2010, date à laquelle un jeune marchand de fruits et légumes, Mohamed Bouazizi, s’est immolé par le feu à Sidi Bouzid, ville de quelque importance située au centre de la Tunisie. L’importance de cet événement dramatique s’est immédiatement amplifiée, entraînant une série d’autres actes désespérés et provoquant quelques jours plus tard une réaction violente des forces de police qui ont tiré sur les manifestants.

Les éditions Jean-Claude Lattès ont créé un département dédié aux premiers romans et récits, nous permettant ainsi de connaître la manière dont la Tunisienne Hella Feki a choisi de représenter un événement récent qui a été décisif dans l’histoire de son pays et dont les conséquences sont très loin d’être connues et mesurables encore aujourd’hui. Il s’agit de ce moment auquel le titre de son récit fait référence puisqu’on a pris l’habitude de le désigner comme « la révolution de jasmin »et qui incontestablement est entré dans l’histoire à partir du 17 décembre 2010, date à laquelle un jeune marchand de fruits et légumes, Mohamed Bouazizi, s’est immolé par le feu à Sidi Bouzid, ville de quelque importance située au centre de la Tunisie. L’importance de cet événement dramatique s’est immédiatement amplifiée, entraînant une série d’autres actes désespérés et provoquant quelques jours plus tard une réaction violente des forces de police qui ont tiré sur les manifestants.

Cet ensemble de faits qui se sont déroulés très rapidement en a entraîné un que l’Histoire évidemment retiendra puisqu’il s’agit du départ du Président tunisien Ben Ali le 14 janvier 2011 sous la pression de la foule qui lui demandait instamment de « dégager », c’est le terme d’époque — et ne lui laissait d’ailleurs pas le choix de faire autrement. On voit donc que cette « révolution de jasmin » dans son premier temps a été extrêmement rapide, 4 semaines exactement, pour renverser un régime qui paraissait très fortement établi (depuis 1987 et l’élimination de Bourguiba).

Malgré cette brièveté extrême, la romancière Hella Feki n’a retenu dans son récit qu’une petite partie des événements, puisque de manière très précisément datée, elle le fait commencer le 6 janvier 2011 et l’interrompt 9 jours plus tard le 15 janvier. Il n’est pas besoin d’avoir suivi en détail tout ce qui s’est passé depuis lors en Tunisie pour savoir que cette très brève période n’était à dire vrai qu’un début ou même un préambule et que la nouvelle Tunisie, inaugurée par cette « révolution » est encore très loin d’avoir atteint, si l’on peut dire, sa définition. Les tribulations très nombreuses qu’elle a connues depuis janvier 2011 durent depuis 11ans maintenant, provoquées par la lutte entre des options idéologiques et politiques très différentes sans qu’on puisse se risquer à faire des pronostics sur un éventuellement proche dénouement ; c’est au contraire l’incertitude qui règne, génératrice d’une angoisse intense pour nombre de gens. Hella Feki ne nous dit pas si elle en fait partie mais le contraire serait bien étonnant. Ce qu’on reçoit comme signe de sa part consiste dans le découpage chronologique à dire vrai assez surprenant de son récit, qui commence et qui s’arrête sans la moindre allusion à ce qui précède ni surtout à ce qui suit, comme si l’autrice voulait nous dire clairement par là que son regard ne s’éloignera pas un instant des neuf jours dont elle fait l’unique matière de son récit. Parler de ce qui a suivi n’est évidemment pas son objet, on peut la comprendre et juger sa décision raisonnable car on voit mal comment une romancière pourrait se mouvoir dans un matériau aussi complexe et parfois si flou qu’il en devient illisible. Le choix qu’elle a fait ne lui permet pas moins de dire ce que sans doute elle voulait, c’est-à-dire un certain rapport entre l’amour et la révolution. Ce qui en soi est déjà un très vaste sujet !

Malgré cette brièveté extrême, la romancière Hella Feki n’a retenu dans son récit qu’une petite partie des événements, puisque de manière très précisément datée, elle le fait commencer le 6 janvier 2011 et l’interrompt 9 jours plus tard le 15 janvier. Il n’est pas besoin d’avoir suivi en détail tout ce qui s’est passé depuis lors en Tunisie pour savoir que cette très brève période n’était à dire vrai qu’un début ou même un préambule et que la nouvelle Tunisie, inaugurée par cette « révolution » est encore très loin d’avoir atteint, si l’on peut dire, sa définition. Les tribulations très nombreuses qu’elle a connues depuis janvier 2011 durent depuis 11ans maintenant, provoquées par la lutte entre des options idéologiques et politiques très différentes sans qu’on puisse se risquer à faire des pronostics sur un éventuellement proche dénouement ; c’est au contraire l’incertitude qui règne, génératrice d’une angoisse intense pour nombre de gens. Hella Feki ne nous dit pas si elle en fait partie mais le contraire serait bien étonnant. Ce qu’on reçoit comme signe de sa part consiste dans le découpage chronologique à dire vrai assez surprenant de son récit, qui commence et qui s’arrête sans la moindre allusion à ce qui précède ni surtout à ce qui suit, comme si l’autrice voulait nous dire clairement par là que son regard ne s’éloignera pas un instant des neuf jours dont elle fait l’unique matière de son récit. Parler de ce qui a suivi n’est évidemment pas son objet, on peut la comprendre et juger sa décision raisonnable car on voit mal comment une romancière pourrait se mouvoir dans un matériau aussi complexe et parfois si flou qu’il en devient illisible. Le choix qu’elle a fait ne lui permet pas moins de dire ce que sans doute elle voulait, c’est-à-dire un certain rapport entre l’amour et la révolution. Ce qui en soi est déjà un très vaste sujet !

L’amour est celui qui a rapproché, peu de temps auparavant, le jeune journaliste Mehdi et une jeune fille au tempérament passionné, Essia, qui est très fortement éprise de lui. Mehdi disparaît dès le début de la révolution et lorsqu’on le voit pour la première fois au début du livre, il est en prison, dans des conditions d’ailleurs horribles puisque soumis sans arrêt à la torture qui est supposée le faire parler. Essia qui n’a aucune nouvelle de lui part à sa recherche à Sfax, d’où il est originaire et où vit sa famille mais elle n’aboutit à rien et de plus elle subit pour son propre compte de graves ennuis. Evidemment, le dénouement politique du 14 janvier, qui ouvre les portes des prisons, leur permet de se retrouver. Leur amour fait une place importante au désir charnel mais pas seulement. Cependant, sur ce point comme sur l’avenir de la révolution, le récit reste ouvert, sans conclusion et même sans perspective. Il se peut qu’Hella Féki, qui avait moins de trente ans à l’époque, ait eu plaisir à retrouver pour son livre quelques souvenirs personnels. Elle utilise aussi, sans aucun doute, des données factuelles pour évoquer les familles de ses deux personnages principaux, appartenant l’un et l’autre à une classe moyenne relativement aisée et cultivée mais on peut penser que l’état de la Tunisie, à la fin du règne de Ben Ali, ne leur a pas permis d’en tirer parti. Le roman-récit est trop rapide et trop resserré pour que la peinture sociale puisse s’y développer mais le lecteur bénéficie pourtant de quelques indications à cet égard sur trois générations, puisque celle des grands-parents est représentée parmi les personnages du livre.

Le rappel de ce que fut l’arrivée au pouvoir de Bourguiba en 1956 donne à penser que l’indépendance alors acquise ne faisait qu’ouvrir l’histoire sur une Tunisie en gestation, même si on avait cru alors à des acquis immuables et définitifs. On voit bien que la Tunisie est amenée à se repenser elle-même depuis cette date, dont se souvient Yacine, père d’Esma, au moment où son pays vit à nouveau des événements révolutionnaires. L’histoire de la Tunisie, évoquée ici en neuf jours, nous donne le sentiment que même quelques décennies sont trop peu pour orienter l’histoire d’un pays.

Denise Brahimi

« AT(H)OME », film documentaire d’Elisabeth Leuvrey 2013

La commémoration des accords d’Evian en cette année 2022 a permis à un public encore trop restreint de revoir ou plutôt de voir un film sorti en avril 2013 mais très peu montré après cela. Il s’agit d’un documentaire de 53 mn qui a été réalisé par Elisabeth Leuvrey mais elle dit avoir voulu s’appuyer principalement sur des images photographiques prises par Bruno Hadjih qui est aussi l’auteur du scénario et des paroles qu’on entend dans le film. On peut donc considérer qu’il s’agit d’un film à deux voix, manifestement unies par un même projet : faire connaître ce qui s’est passé dans le Sahara d’abord français puis algérien après 1962 concernant les essais nucléaires menés par la France dans cette région qui lui paraissait propice, puisque beaucoup plus proche que les îles du Pacifique situées aux antipodes et aussi—mais malheureusement cet argument est inexact—parce que s’agissant d’un désert, il n’y avait pas à se préoccuper des effets produits sur une éventuelle population.

Or il s’est avéré au contraire qu’il y avait des habitants, qu’un certain nombre sont morts par l’effet des explosions et que tout l’environnement a été irradié sans qu’on puisse dire jusqu’où et jusqu’à quand. Il apparait clairement qu’en 1962 cet énorme voire effroyable impact n’avait pas été prévu ni même envisagé : le film montre comment, sur le site d’une explosion ravageuse, on s’est contenté de planter un panneau « danger » supposé prévenir les habitants , évidemment après coup, de s’en tenir éloignés, à quoi devaient contribuer également des rouleaux de fil de fer barbelé dont on voit clairement qu’ils étaient tout à fait franchissables pour les humains et leurs troupeaux également !

Or il s’est avéré au contraire qu’il y avait des habitants, qu’un certain nombre sont morts par l’effet des explosions et que tout l’environnement a été irradié sans qu’on puisse dire jusqu’où et jusqu’à quand. Il apparait clairement qu’en 1962 cet énorme voire effroyable impact n’avait pas été prévu ni même envisagé : le film montre comment, sur le site d’une explosion ravageuse, on s’est contenté de planter un panneau « danger » supposé prévenir les habitants , évidemment après coup, de s’en tenir éloignés, à quoi devaient contribuer également des rouleaux de fil de fer barbelé dont on voit clairement qu’ils étaient tout à fait franchissables pour les humains et leurs troupeaux également !

Ce sont justement ces humains que le film a pour but de montrer et de faire parler, d’où l’importance des photos prises par Bruno Hadjih et utilisées par Elisabeth Leuvrey. Elles sont tout à fait remarquables, en particulier une série de très gros plans d’hommes et de femmes qui sont avant toute chose d’admirables portraits de Touaregs habitants de la région. A cet égard, le film va bien au-delà de ce qu’on attend le plus souvent d’un documentaire, c’est-à-dire un ensemble d’informations réalistes, dont la qualité principale pourrait être leur objectivité. Ici on a le sentiment de faire une découverte humaine plutôt qu’anthropologique et on peut aller jusqu’à dire que ces photos nous font vivre l’expérience de la rencontre, d’autant qu’y ont été ajoutés les propos recueillis auprès de ces hommes et de ces femmes. Ils témoignent de ce qui leur est arrivé avec une bouleversante vérité, et ce d’autant plus que leur ton n’a pas la véhémence d’une revendication, mais on ne peut d’empêcher de constater à quel point celle-ci est ou serait légitime, alors que ces gens n’ont jamais reçu la moindre explication concernant les événements vécus, ni avant ni après.

Le film, très pudique, ne cherche pas à émouvoir en exposant des horreurs, alors qu’il le pouvait certainement. En fait il tire plutôt son pouvoir de la suggestion et du non dit, car on ne peut le voir sans se demander comment des êtres humains parfaitement innocents  ont pu être traités ainsi. La réalisatrice dit d’ailleurs que son propos était de laisser place à ce que ne peut manquer de ressentir le public.

ont pu être traités ainsi. La réalisatrice dit d’ailleurs que son propos était de laisser place à ce que ne peut manquer de ressentir le public.

Il est certain que les autorités politiques ,civiles ou militaires, se trouvent mises en cause et pas seulement dans la partie consacrée aux essais nucléaires français, qui avaient été autorisés par les accords d’Evian à durer encore cinq ans après l’indépendance. Dans une sorte de seconde partie qui se situe près de trente ans après la première, on voit comment l’Algérie n’a pas hésité à utiliser ces lieux pourtant connus comme irradiés pour y envoyer des détenus et les y tenir à l’écart parfois fort longtemps, sans qu’on puisse dire si les effets possibles ou même probables de l ’irradiation font partie du châtiment auquel on les condamnait. On voit plus ou moins, dans une sorte de pénombre ou d’éloignement volontaires, des rescapés de cet internement et ici encore le film suggère très bien l’effroi que provoque le sentiment d’un danger non maîtrisé encore aujourd’hui.

La question se pose forcément de compensations pour les victimes, et il en a été question dans le débat (plutôt une conférence à plusieurs voix) qui a suivi la projection du film à Lyon le 1er juin 2022 (dans laquelle l’Association Coup de soleil était partie prenante). Il semble bien qu’il s’agisse là d’un dossier encore en suspens et aussi peu avancé que possible, même après la relance qu’aurait pu constituer le rapport Stora, remis au Président de la République le 20 janvier 2021. Il est certain qu’une meilleure diffusion du film Leuvrey-Hadjih aurait sans doute une efficacité en ce sens. On peut s’interroger sur son titre « At(h)ome qui ne parle pas forcément à un public non averti. On y entend certes la volonté gaulliste ou gaullienne de donner à la France la puissance nucléaire. Par ailleurs, avec l’expression anglaise « at home » (à la maison) les deux cinéastes ont signifié leur propre implication dans cette histoire franco-algérienne, ayant l’un et l’autre des liens personnels avec l’Algérie ; c’est ainsi qu’ils revendiquent la manière atypique de ce documentaire, avec sa part importante d’affectivité contenue. Leur œuvre est d’une indéniable qualité.

Denise Brahimi

« SOUS LES FIGUES » par Erige Sehiri , long métrage de fiction, Tunisie

Cet article ne peut pas être un compte rendu du film puisque celui-ci ne sortira sur les écrans qu’en décembre 2022. Mais on a pu le voir à Cannes pendant le récent festival et sa réalisatrice a donné un entretien très intéressant, qui éclaire sur le caractère atypique et original de son film. On s’en rend compte dès qu’il s’agit de le ranger dans une catégorie, alors même qu’on serait d’abord tenté d’y voir une sorte de documentaire —d’autant que ce genre semble aujourd’hui grand favori chez les cinéastes du Maghreb. En fait sa réalisatrice fait un autre choix et considère qu’il s’agit d’un long métrage de fiction—long puisqu’il dure 1 heure 32 minutes—et elle s‘en explique dans un entretien du 21 mai 2022.

Cet article ne peut pas être un compte rendu du film puisque celui-ci ne sortira sur les écrans qu’en décembre 2022. Mais on a pu le voir à Cannes pendant le récent festival et sa réalisatrice a donné un entretien très intéressant, qui éclaire sur le caractère atypique et original de son film. On s’en rend compte dès qu’il s’agit de le ranger dans une catégorie, alors même qu’on serait d’abord tenté d’y voir une sorte de documentaire —d’autant que ce genre semble aujourd’hui grand favori chez les cinéastes du Maghreb. En fait sa réalisatrice fait un autre choix et considère qu’il s’agit d’un long métrage de fiction—long puisqu’il dure 1 heure 32 minutes—et elle s‘en explique dans un entretien du 21 mai 2022.

Quelles sont les raisons, car il y en a plusieurs, qui inciteraient à voir dans ce film un documentaire ? D’abord, le fait qu’il décrit un groupe et une activité très précise, que la réalisatrice et d’autres sans doute ont pu observer sur le vif, dans la région Nord-Ouest de la Tunisie : il s’agit des cueilleurs de figues vus en pleine action, cueilleurs ou plutôt cueilleuses car les femmes semblent nettement plus nombreuses que les hommes, dans les vergers où on les amène en camion pour de longues journées de travail, sous la férule d’un patron exigeant. Ces jeunes femmes, assez nombreuses si l’on en juge d’après le générique, ne sont pas des actrices professionnelles, et les dialogues que le film donne à entendre sont souvent semble-t-il des improvisations.  Cependant, comme le dit la réalisatrice, son film est à la fois un documentaire et une fiction, et par exemple, pour ce qui concerne les dialogues, elle est souvent passée de l’improvisation à l’écriture, donnant l’impression qu’on assiste à des fragments de scènes théâtrales, pour lesquelles on pourrait parfois employer le terme de marivaudage. L’accent est mis à la fois sur la gestuelle, caractéristique de cette cueillette ou récolte et aussi, non sans rapport avec cette importance des corps, sur les relations amoureuses et sexuelles. Le harcèlement sexuel exercé par le patron est un fait connu de tout le monde et dont les cueilleuses, jeunes femmes ou jeunes filles, sont averties : tels sont, semble-t-il, les risques du métier.

Cependant, comme le dit la réalisatrice, son film est à la fois un documentaire et une fiction, et par exemple, pour ce qui concerne les dialogues, elle est souvent passée de l’improvisation à l’écriture, donnant l’impression qu’on assiste à des fragments de scènes théâtrales, pour lesquelles on pourrait parfois employer le terme de marivaudage. L’accent est mis à la fois sur la gestuelle, caractéristique de cette cueillette ou récolte et aussi, non sans rapport avec cette importance des corps, sur les relations amoureuses et sexuelles. Le harcèlement sexuel exercé par le patron est un fait connu de tout le monde et dont les cueilleuses, jeunes femmes ou jeunes filles, sont averties : tels sont, semble-t-il, les risques du métier.

En tout cas, d’après ce que laisse pressentir cette présentation, on attend avec impatience la sortie du film.

Denise Brahimi

Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.

– Utiles

– Utiles

de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun

Cliquez ici pour voir le film

–Entre nos mains

de Leila Saadna

Cliquez ici pour voir le film,

Et sa bande-annonce, cliquez ici

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.

Si vous souhaitez vous investir à nos côtés, nous serions heureux d’accueillir votre adhésion. Il vous est possible de le faire en ligne sur notre site via Hello Asso.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,

chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.

Et également vous avez la possibilité de souscrire en ligne sur notre site à l’ultime numéro de la Revue Le Croquant, un hommage à son créateur Michel Cornaton, que nous avons co-édité.

- Vendredi 1er juillet 18h30 à l’IFCM de Lyon, rencontre avec Xavier Driencourt, ancien ambassadeur de France en Algérie

- Puis vacances bien méritées. Reprise de notre Lettre le 1er septembre.

- BONNES VACANCES!

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.