Editorial

Dernières propositions, avant de nous quitter très provisoirement, jusqu’à la rentrée comme disent les écoliers.

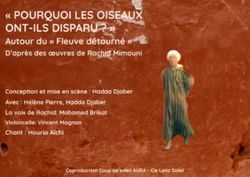

Revenant sur le passé récent, nous voudrions insister sur une manifestation artistique d’une importance particulière, puisqu’elle concernait à la fois la littérature, le théâtre et la peinture : la littérature, ce sont au départ de cette entreprise des textes de l’Algérien Rachid Mimouni, dont son roman « Le Fleuve détourné » ; le théâtre c’est la mise en scène qu’en a donnée Hadda Djaber et sa compagnie Leïla Soleil, qui a eu l’idée magnifique d’y adjoindre en projection des peintures de Farid Chaachoua qui au même moment nous gratifiait d’une exposition de ses œuvres les plus récentes.

Dans la catégorie littérature, nous voudrions insister sur un trait propre aux littératures franco-maghrébines, l’importance qu’y prennent les témoignages personnels, souvenirs d’enfance, hommages aux disparu.e.s, qui permettent d’ailleurs une certaine dose de fiction, mais parfois très réduite. C’est à ce titre que figurent dans notre sélection aussi bien « Cœur berbère » de Habiba Benhayoune que « Si j’avais un franc »d’Abdelkrim Saidi et « Corse Algérie » de Jean-Pierre Castellani .

La littérature c’est aussi et c’était d’abord la poésie ( avant l’incroyable montée en puissance du genre romanesque). Les « Chants pour la Tunisie » de Tahar Bekri en sont un magnifique exemple et l’auteur nous informe qu’il existe des exemplaires de ce livre tout particulièrement illustrés par Annick Le Thoër.

Pour ceux qui sont bien décidés à lutter contre nos ignorances multiples, nous proposons aussi la lecture d’excellents essais dans des genres très variés : on en jugera par le livre de Djawad Rostom Touati au titre quelque peu énigmatique « La scène et l’histoire », ou encore par le tableau étonnant voire sidérant que propose Farid Bahri dans un livre où le pluriel s’impose : »Les Marocains et leur langues ».

S’agissant de diversité, elle est aussi au cœur de notre sélection de films, car on ne saurait faire plus différents que ces deux-là : le long métrage documentaire de Viviane Candas : « MarseilleS », et une tragi-comédie originale, « Omar La Fraise » de Elias Belkeddar.

Que les amateurs de BD soient satisfaits : Michel Wilson leur en propose non pas une mais deux à savourer pour leur été…

Pour finir, nous vous signalons une nouveauté dans la Lettre : elle comporte désormais des notes courtes qui signalent des textes ou des films, ce sont alors des « notes de présentation », ou des événements culturels, ce sont alors des « notes d’information ». il y en a quelques exemples dans cette Lettre 78, qui vous permettront de nous dire ce que vous pensez de cette innovation.

Denise Brahimi

Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?

Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!

Fragments de peinture. Exposition de Farid Chaachoua, Lyon, à partir du 3 mai 2023

Pourquoi associer ces deux annonces, concernant l’une un spectacle qui vient d’être donné au Théâtre de L’Iris à Villeurbanne et l’autre une exposition de peinture en cours à Galerie 41 à Lyon ? En fait la raison en est donnée par la manière dont Hadda Djaber, de la compagnie Leïla Soleil, a conçu le montage de textes de l’écrivain Rachid Mimouni qu’elle présente sous un très beau titre emprunté à cet auteur « Pourquoi les oiseaux ont-ils disparu ? ». Car non seulement elle donne à entendre un choix de textes empruntés à  plusieurs œuvres (principalement « Le Fleuve détourné »), mais d’autre part elle y ajoute la présence d’un violoncelle qui ne se borne pas à être un accompagnateur ; et enfin elle fait intervenir de manière originale et belle des images fournies par la peinture de Farid Chaachoua, qui donnent vie au fond de la scène et élargissent la vision suscitée par les mots. Ce qui peut donc légitimement nous interroger est le rapport entre les images empruntées au peintre et la littérature fournie par le romancier. Nous espérons que beaucoup des membres de Coup de Soleil ont assisté au spectacle, c’est donc à eux de répondre subjectivement, tant il est vrai qu’il n’y a pas de réponse objective à ce genre de question. Cependant, si l’on peut donner un avis, ou plutôt une impression, ce serait que loin d’être choquant le rapprochement suggère au minimum une continuité et plus encore une affinité qui de manière sensible finit par s’imposer.

plusieurs œuvres (principalement « Le Fleuve détourné »), mais d’autre part elle y ajoute la présence d’un violoncelle qui ne se borne pas à être un accompagnateur ; et enfin elle fait intervenir de manière originale et belle des images fournies par la peinture de Farid Chaachoua, qui donnent vie au fond de la scène et élargissent la vision suscitée par les mots. Ce qui peut donc légitimement nous interroger est le rapport entre les images empruntées au peintre et la littérature fournie par le romancier. Nous espérons que beaucoup des membres de Coup de Soleil ont assisté au spectacle, c’est donc à eux de répondre subjectivement, tant il est vrai qu’il n’y a pas de réponse objective à ce genre de question. Cependant, si l’on peut donner un avis, ou plutôt une impression, ce serait que loin d’être choquant le rapprochement suggère au minimum une continuité et plus encore une affinité qui de manière sensible finit par s’imposer. Sur le public, les textes de Mimouni agissent de manière parfois ou même souvent violente mais à la manière complexe qui est celle d’un écrivain. L’interrogation angoissée qu’il donne à partager s’accompagne d’une magnificence du verbe ironique et passionné, les mots sont émouvants presque au sens propre : on les sent bouger sous la plume de l’auteur et ils nous font bouger en tant que spectateurs.

Sur le public, les textes de Mimouni agissent de manière parfois ou même souvent violente mais à la manière complexe qui est celle d’un écrivain. L’interrogation angoissée qu’il donne à partager s’accompagne d’une magnificence du verbe ironique et passionné, les mots sont émouvants presque au sens propre : on les sent bouger sous la plume de l’auteur et ils nous font bouger en tant que spectateurs.

Mais ces traits ne pourraient-ils convenir aussi bien à la peinture de Farid Chaachoua ? Elle nous remue aussi car quelque chose remue en elle. Au risque de paraître excessivement lyrique, ne pourrait-on suggérer que c’est son cœur, qui anime sa main ?

Mimouni et son peintre, a-t-on envie de dire. Pour mieux se réjouir de ce qui nous apparaît pour le moins, disions-nous, comme une affinité.

Denise Brahimi

« COEUR BERBERE », roman par Habiba Benhayoune, éditions Ardemment, 2022

Ce roman a beaucoup de charme et une certaine étrangeté, il est sensiblement différent des très nombreux récits qui peuplent la littérature francophone du Maghreb depuis au moins deux décennies, pour ne parler que de ceux qui sont postérieurs à la Guerre d’Algérie et qui comportent en général deux parties : la première retrace l’enfance du narrateur et de la narratrice lorsque la famille vivait encore quelque part au Maghreb, que ce soit dans un village kabyle ou en milieu urbain généralement pauvres, la pauvreté étant la raison de l’exil ; et la deuxième partie se passe dans le pays d’accueil, le plus souvent la France, dans des conditions plus ou moins difficiles d’intégration, parmi lesquels le rôle le plus important est celui de l’école à laquelle les enfants de l’immigration s’adaptent souvent très bien, et avec succès. « Cœur berbère » en effet suit à peu près ce schéma mais donne pourtant l’impression d’une grande originalité. Ce qui est probablement dû à deux faits au moins. La jeune héroïne et narratrice de l’histoire, Aouïcha, appartient à un milieu qui n’est ni paysan ni ouvrier, son père est pêcheur, c’est pour lui une véritable vocation et c’est la raison pour laquelle la famille vit au bord de la mer, ce qui fait le bonheur d’Aouïcha, fillette enthousiasmée par la beauté du monde. Et d’autre part, un fait déterminant est que leur l’origine n’est ni arabe ni kabyle, ils appartiennent à un groupe qui certes est berbère comme le sont les Kabyles, mais n’en est pas moins très particulier, et d’ailleurs très situé géographiquement : ce sont des Rifains, qui occupent le nord-est du Maroc et dont le territoire s’étend jusqu’à l’Algérie. Il semble que les Rifains se sentent très différents des autres Marocains, et même en rupture avec eux, occupant un territoire très peu relié au reste du pays.

« Cœur berbère » en effet suit à peu près ce schéma mais donne pourtant l’impression d’une grande originalité. Ce qui est probablement dû à deux faits au moins. La jeune héroïne et narratrice de l’histoire, Aouïcha, appartient à un milieu qui n’est ni paysan ni ouvrier, son père est pêcheur, c’est pour lui une véritable vocation et c’est la raison pour laquelle la famille vit au bord de la mer, ce qui fait le bonheur d’Aouïcha, fillette enthousiasmée par la beauté du monde. Et d’autre part, un fait déterminant est que leur l’origine n’est ni arabe ni kabyle, ils appartiennent à un groupe qui certes est berbère comme le sont les Kabyles, mais n’en est pas moins très particulier, et d’ailleurs très situé géographiquement : ce sont des Rifains, qui occupent le nord-est du Maroc et dont le territoire s’étend jusqu’à l’Algérie. Il semble que les Rifains se sentent très différents des autres Marocains, et même en rupture avec eux, occupant un territoire très peu relié au reste du pays.

Le roman de Habiba Benhayoune ne parle pas des événements historiques des années 20, qui ont vu les Rifains entraînés par Abd-el-Krim, se dresser contre la France, l’Espagne et le gouvernement officiel marocain : sans doute veut-elle à tout prix éviter de donner à son livre une dimension politique, en revanche elle insiste beaucoup, souvent par la bouche d’Aouïcha, sur l’extrême attachement des Rifains à leur liberté, incluant tout ce qu’on peut mettre sous ce mot ; et il est certain que pour Abd-el-Krim cela incluait la lutte anti-colonialiste, tant il est vrai que le régime colonial ou celui du Protectorat (on sait qu’à peu de chose près, c’était la même chose),était incompatible avec le goût de l’indépendance.

La vie d’un pêcheur comme son père, sans autre bien au monde que sa barque, représente pour Aouïcha un bonheur indépassable, et la romancière lui prête des mots magnifiques pour dire son émerveillement, dès qu’il est question de la nature, de la mer, du ciel, toute une poésie qui est sans doute à mettre en rapport avec ce que les anthropologues considèrent comme le fond païen qui s’est maintenu chez les Berbères à travers les siècles et même les millénaires, en dépit de l’islamisation, et de l’occidentalisation.

Cependant, il n’y a pas de fil conducteur unique dans le récit qui au contraire et en dépit de toute tentative d’unification projette la fillette et les lecteurs de « Cœur berbère » dans un mélange de sentiments contradictoires indépassables. Alors même que Baaba le père est pour sa fille un homme admirable, qu’elle chérit et qu’elle admire, et sans explication qui pourrait nous préparer à comprendre cette incroyable dualité, on découvre soudain que cet homme est un mari violent qui frappe sa femme régulièrement comme un brute, dès qu’il a bu, ce qui est malheureusement très fréquent. Le groupe familial, qui comporte aussi les deux frères d’Aouïcha, est submergé et impuissant face à cette situation qui va finalement entraîner sa dislocation. Mais la mère tient absolument à garder le secret et refuse de dénoncer le coupable. Beaucoup plus tard, il lui demandera son pardon, et elle va le lui accorder. En attendant, le départ pour la France où la famille va s’installer n’y change rien, et la narratrice, en fait l’auteure du livre, ne propose que de rares et faibles éléments d’analyse qui aideraient à aborder cette situation à défaut de l’accepter, tant il est vrai qu’elle est inacceptable de toute façon.

En attendant, le départ pour la France où la famille va s’installer n’y change rien, et la narratrice, en fait l’auteure du livre, ne propose que de rares et faibles éléments d’analyse qui aideraient à aborder cette situation à défaut de l’accepter, tant il est vrai qu’elle est inacceptable de toute façon.

Le livre se referme sur l’indépassable dualité entre la beauté du monde, jamais mise en doute même lorsqu’ il faut provisoirement s’en éloigner et l’insupportable violence du mal qui est à prendre ici au sens physique du mot (même si l’on peut supposer qu’il est métaphysique également).Tel est le mystère du livre, qui à aucun moment ne cherche à s’en expliquer. La rationalité dans laquelle on se meut pendant la seconde moitié du livre est manifestement impuissante face à cette énigme. Aucune chance, semble-t-il, de parvenir à concilier l’inconciliable, il est logé au fond du « cœur berbère » dont parle le titre, ce qui est en effet plus juste que le mot « âme » plus abstrait et moins proche de la sensibilité.

Denise Brahimi

« SI J’AVAIS UN FRANC » , roman par Abdelkrim Saifi, éditions Anne Carrière, 2023

On dispose d’un nombre toujours grandissant d’écrits, fortement autobiographiques, nous informant sur l’arrivée en France d’une première génération de migrants maghrébins après la Deuxième guerre mondiale. Ce sont souvent les enfants issus de cette première génération qui ressentent le besoin de revenir sur l’histoire de leurs parents, à la fois pour dénoncer ce qu’ils ont souffert et pour rendre hommage à leur courage—d’autant qu’ils en ont été les premiers bénéficiaires car c’est principalement pour eux ou même uniquement pour l’avenir de leurs enfants que ces exilés volontaires ont tenu bon, et n’ont pas fui la difficulté en retournant au pays. Le livre d’Abdelkrim Saifi correspond tout à fait à cette description. Le personnage principal en est le père du narrateur, Koriche, arrivé dans le nord de la France à Hautmont, et c’est là que commence l’histoire, le 3 septembre 1948. Il est bientôt suivi par sa femme Yamina, dont il aura dix enfants, sans que jamais elle ne s’en plaigne, semble-t-il. Il est vrai qu’elle est soutenue par un espoir qui ne la quitte jamais et auquel fait allusion le titre du livre : « Si j’avais un franc ». On dirait presque que pour le moral de ses enfants autant que pour le sien, elle a fait de cette idée de retour un fantasme plus encore qu’un véritable espoir. En fait le récit du fils, Abdelkrim Saifi, nous apprend que celui-ci ne sera jamais réalisé et que le retour n’aura jamais lieu.

Le livre d’Abdelkrim Saifi correspond tout à fait à cette description. Le personnage principal en est le père du narrateur, Koriche, arrivé dans le nord de la France à Hautmont, et c’est là que commence l’histoire, le 3 septembre 1948. Il est bientôt suivi par sa femme Yamina, dont il aura dix enfants, sans que jamais elle ne s’en plaigne, semble-t-il. Il est vrai qu’elle est soutenue par un espoir qui ne la quitte jamais et auquel fait allusion le titre du livre : « Si j’avais un franc ». On dirait presque que pour le moral de ses enfants autant que pour le sien, elle a fait de cette idée de retour un fantasme plus encore qu’un véritable espoir. En fait le récit du fils, Abdelkrim Saifi, nous apprend que celui-ci ne sera jamais réalisé et que le retour n’aura jamais lieu.

C’est Koriche qui meurt le premier, littéralement épuisé par l’énormité et la difficulté du travail auxquelles ces premiers travailleurs immigrés étaient soumis. Sans parler des conditions extrêmement rudes de leur vie matérielle : le mot « pauvreté » à cet égard paraît très insuffisant. Le narrateur qui n’est évidemment pas du genre à se plaindre, pas plus que ne l’ont fait ses parents, ne fait preuve d’aucun misérabilisme ni d’auto-attendrissement. En tant que lecteur (et peut-être parce que cette histoire se passe dans le nord de la France), on a le sentiment qu’il n’y a à peu près pas eu de progrès depuis «Germinal » de Zola, sinon qu’il s’agissait alors d’une famille française, l’immigration n’existant pas encore pour prendre le relais. Et, autre différence essentielle, les travailleurs immigrés acceptent leur sort parce que leurs enfants peuvent ainsi bénéficier de l’école française et de l’égalité des chances dont le livre d’Abdelkrim Saifi prouve qu’elle n’a pas été un vain mot.

Toute la famille, nombreuse comme on a vu, est déterminée à en user pleinement. Sans doute le peuvent-ils parce que ce sont, sauf exception, des enfants remarquablement doués et travailleurs, mais ce dernier trait est lié au fait que pour leurs parents comme pour eux-mêmes, un travail acharné est leur seule chance, à la fois unique et considérable, de s’intégrer à cette société qui par là même devient la leur.

S’intégrer : l’emploi sans réserve de ce mot par Abdelkrim Saifi est assumé par ce livre, d’une manière qui en fait la singularité. Car s’il est vrai que la plupart des récits de cette sorte décrivent ce qu’a été l’intégration de la deuxième génération, ils mettent le plus souvent beaucoup d’insistance sur ce qu’a été le prix à payer, c’est-à-dire les efforts qu’il a fallu faire pour y parvenir et leurs séquelles plus ou moins visibles, ne serait-ce que dans l’amertume et les rancœurs, jusqu’à aujourd’hui. Dans « Si j’avais un franc », ces efforts, considérables en effet, ne concernent que la première génération et la victime en est Koriche qui y a bel et bien sacrifié sa vie. Mais la tonalité du livre qui pourrait être tragique ne l’est pas grâce au personnage de la mère, dont le livre est un magnifique portrait. Peut-être y a-t-il un embellissement, voire une idéalisation, de la réalité, expliquant l’emploi du mot « roman » pour le désigner. On entend Yamina dire à un certain moment « ça fait 50 ans que je suis arrivée en France » et on croit comprendre que pendant ces 50 ans, jamais elle n’a cédé au découragement ni pour elle ni pour les autres, faisant face aux événements contraires avec une intrépidité pour laquelle le mot courage semble bien insuffisant : « C’était la Yamina de grands jours, exaltée, qui distribuait l’énergie, rectifiait les mines renfrognées, redressait les âmes avachies. Le soleil est là, tout va bien, disait-elle à tout bout de champ, pour s’en persuader elle-même, mais aussi pour éviter que le bateau sombre. »

Dans « Si j’avais un franc », ces efforts, considérables en effet, ne concernent que la première génération et la victime en est Koriche qui y a bel et bien sacrifié sa vie. Mais la tonalité du livre qui pourrait être tragique ne l’est pas grâce au personnage de la mère, dont le livre est un magnifique portrait. Peut-être y a-t-il un embellissement, voire une idéalisation, de la réalité, expliquant l’emploi du mot « roman » pour le désigner. On entend Yamina dire à un certain moment « ça fait 50 ans que je suis arrivée en France » et on croit comprendre que pendant ces 50 ans, jamais elle n’a cédé au découragement ni pour elle ni pour les autres, faisant face aux événements contraires avec une intrépidité pour laquelle le mot courage semble bien insuffisant : « C’était la Yamina de grands jours, exaltée, qui distribuait l’énergie, rectifiait les mines renfrognées, redressait les âmes avachies. Le soleil est là, tout va bien, disait-elle à tout bout de champ, pour s’en persuader elle-même, mais aussi pour éviter que le bateau sombre. »

A travers cette figure maternelle, Abdelkrim Saidi exprime un acte de foi dans un humanisme progressiste, et peut-être est-il un de derniers représentants sans mélange de cette croyance au progrès, à la foi matériel et moral, qu’on définit de nos jours comme ce qui fut l’esprit de la Troisième République. Abdelkrim Saidi l’a fait sien en adhérant au socialisme. On a envie de dire que ce descendant de la première émigration maghrébine est le dernier représentant d’une certaine France qui n’est plus celle d’aujourd’hui.

Denise Brahimi

« CORSE ALGERIE » par Jean-Pierre Castellani, édition du Scudo, 2023

Ce livre, assez bref, se compose de deux parties d’une centaine de pages chacune, la première s’intitule « Mémoires en partage » et la seconde « Carnets algériens 1975-2020 », elles relèvent l’une et l’autre du genre autobiographique mais de manière un peu atypique. En effet, loin de viser à l’exhaustivité, l’auteur du livre annonce très vite son intention de s’en tenir à quelques aspects de sa vie et d’éliminer délibérément  tous les autres. Au nombre de cette dernière catégorie, celle des éliminés, pour des raisons sur lesquelles il s’explique, il y a la vie intime, l’auteur se disant hostile à tout ce qui relève pour lui de l’exhibitionnisme et donnant d’ailleurs pour s’en justifier une référence de choix : l’auteure qui est son modèle et à laquelle il a consacré une bonne part de sa vie de chercheur universitaire, Marguerite Yourcenar. Mais il élimine aussi des parties très importantes de sa vie au sens banal du mot, c’est-à-dire comme c’est le cas pour la plupart des gens sa vie professionnelle et les déplacements ou installations multiples qu’elle implique ; dans son cas, il s’agit de tout ce qui concerne ses rapports à l’Espagne, principalement en tant qu’enseignant, ainsi que les années, nombreuses (1970-2005) qu’il a passées à l’Université de Tours .

tous les autres. Au nombre de cette dernière catégorie, celle des éliminés, pour des raisons sur lesquelles il s’explique, il y a la vie intime, l’auteur se disant hostile à tout ce qui relève pour lui de l’exhibitionnisme et donnant d’ailleurs pour s’en justifier une référence de choix : l’auteure qui est son modèle et à laquelle il a consacré une bonne part de sa vie de chercheur universitaire, Marguerite Yourcenar. Mais il élimine aussi des parties très importantes de sa vie au sens banal du mot, c’est-à-dire comme c’est le cas pour la plupart des gens sa vie professionnelle et les déplacements ou installations multiples qu’elle implique ; dans son cas, il s’agit de tout ce qui concerne ses rapports à l’Espagne, principalement en tant qu’enseignant, ainsi que les années, nombreuses (1970-2005) qu’il a passées à l’Université de Tours .

Ne restent alors (comme indiqué dans le titre) que la Corse où il est né et est qui pour toujours son principal ancrage, et l’Algérie qui apparaît à deux moments du livre : d’une part pour tout ce qui précède dans sa vie la grande migration vers la France causée par l’indépendance algérienne de 1962 — c’est en gros la première partie du livre ; et d’autre part pour tout ce qu’il raconte dans la seconde partie, « Carnets algériens » c’est-à-dire la vingtaine de voyages de courte durée qu’il a faits en tant qu’universitaire français à la demande de collègues d’Algérie pour des colloques, soutenances de thèses, direction de travaux d’étudiants etc.

En fait, il apparaît que c’est beaucoup sa relation à l’Algérie qui continue à le préoccuper et qui est l’objet principal de son livre ; mais il n’en fait pas vraiment l’analyse comme d’un objet d’étude organisé, on dirait même qu’il a choisi d’éviter toute organisation systématique, ce pourrait être la raison pour laquelle il n’y a pas dans son livre une table des matières, différents aspects faisant assez librement leur apparition. La meilleure connaissance qu’on acquiert de lui et de la personnalité qu’il s’est construite à l’âge adulte pourrait bien venir de ce qu’il nous dit de ses quelques livres favoris, un choix très lié à sa qualité d’hispaniste et d’hispanisant (et pour commencer, le fameux « Don Quichotte »).

Reste que cette première partie du livre est beaucoup consacrée au souvenir de ses parents qui sont précisément au point de rencontre de la Corse et de l’Algérie où ils sont partis très jeunes pour exercer le métier d’instituteurs—à cet égard, les plus belles pages du livre sont l’hommage rendu à sa mère qui fut institutrice dans la région de Relizane à quelques 300 Km d’Alger, en tout cas jusqu’à la deuxième guerre mondiale.

La seconde partie du livre, les « Carnets algériens » ne peut manquer d’être une sorte de retour aux sources, à l’enfance et à l’adolescence, vers ce pays quitté en 1962 dans des circonstances évidemment dramatiques et traumatisantes. Celles-ci en fait ne permettent pas de parler de retrouvailles tant il est vrai, semble-t-il, que la rupture reste insurmontable : aucun sentiment de continuité, mais au contraire l’évidence que l’Algérie actuelle (fin 20 et début du 21 siècle) n’a absolument rien à voir avec celle où il a vécu.

La seconde partie du livre, les « Carnets algériens » ne peut manquer d’être une sorte de retour aux sources, à l’enfance et à l’adolescence, vers ce pays quitté en 1962 dans des circonstances évidemment dramatiques et traumatisantes. Celles-ci en fait ne permettent pas de parler de retrouvailles tant il est vrai, semble-t-il, que la rupture reste insurmontable : aucun sentiment de continuité, mais au contraire l’évidence que l’Algérie actuelle (fin 20 et début du 21 siècle) n’a absolument rien à voir avec celle où il a vécu.

L’auteur n’est pas de ceux qui récriminent, gémissent ou s’indignent. Cependant il n’est pas non plus de ceux qui pratiquent la repentance ni de ceux dont le regard est de tout manière bienveillant. En tout cas la sympathie qu’il éprouve pour un grand nombre d’Algériens qu’il rencontre et qui sont d’une grande gentillesse avec lui ne l’empêche pas de voir les dysfonctionnements (le mot est faible) de ce pays dont les habitants sont d’ailleurs les premiers à faire une critique lucide. Pas d’attendrissement donc ni de parole lénifiante, il maintient sa ligne jusqu’aux derniers mots du livre et sans doute pense-t-il qu’il a payé suffisamment cher, (lui et les siens ) pour avoir le droit d’être ferme dans ses opinions.

Le livre n’a pas de conclusion et l’on voit mal ce que celle-ci pourrait être. Affaire à suivre, pourrait-on dire avec quelques points de suspension. En revanche, l’auteur commence par un avant-propos de l’auteur, qu’il a peut-être écrit en dernier lieu comme il arrive souvent, ce qui rend légitime de le considérer au moins un peu comme un bilan, l’auteur en reculant pas devant ce mot. Cependant « bilan » n’implique pas une continuité ni même une sorte de fil directeur qu’on pourrait détecter après coup. La continuité, il n’y croit guère et par exemple il souligne qu’il ne la trouve pas entre lui-même et ses enfants. Chaque histoire est singulière, étrangère aux autres et étrangère à elle-même, comme dit Julia Kristeva. On peut juger que cette singularité est justement ce qui fait son prix, même si ce mot ne signifie rien d’exceptionnel. En tout cas, cela semble bien être l’argument qui finalement a décidé Jean-Pierre Castellani à écrire des Mémoires à sa ou à ses façons, lui qui pendant très longtemps n’en avait pas ressenti la nécessité.

Denise Brahimi

« CHANTS POUR LA TUNISIE » poèmes de Tahar Bekri, peintures d’Annick Le Thoër , éditions Al Manar, 2023

Tahar Bekri est un universitaire parisien d’origine tunisienne, mais cette localisation est bien loin de dire l’essentiel de sa poésie. Non seulement parce que, forcé à l’exil, il s’est installé en France délibérément à partir de 1976, à l’âge de 25 ans. Mais parce que ni la Tunisie ni la France ne sont pour lui des lieux qui définiraient une appartenance impliquant des limites et, inévitablement, des exclusions. Le seul titre de ce recueil, « Chants pour la Tunisie » est évidemment l’indice de sa relation privilégiée avec ce pays (Il y avait déjà eu, en 2011 et aux mêmes éditions, un autre titre de lui de la même veine « Je te nomme Tunisie »). Si la Tunisie n’est pas le lieu où il vit, elle n’en est pas moins celui auquel il pense et avec lequel il ne cesse de dialoguer ; « Je te raconte » lui dit-il plus d’une fois, pour amorcer un nouveau poème. S’agirait- il d’une femme, se demande-t-on parfois, car il s’adresse à elle avec ferveur et sur le mode d’un partage vécu constamment. La Tunisie à laquelle il parle est une présence intime, et la soixantaine de courts poèmes qui constituent le recueil est la trace écrite de ce dialogue intérieur—à moins qu’il ne faille parler d’un monologue puisque celle qui est supposée le recevoir ne saurait y répondre. Pourtant, et c’est là l’essentiel, elle aussi est là, surgissant à travers ses mots à lui. Le poète joue les deux rôles, il est celui qui parle, qui raconte ce qu’il a vu et vécu, mais il est aussi celle à laquelle il donne et redonne vie, faisant d’elle son interlocutrice, sa créature, tout à la fois sa destinataire et sa donatrice, et c’est en cela que consiste leur incessant dialogue.

Le seul titre de ce recueil, « Chants pour la Tunisie » est évidemment l’indice de sa relation privilégiée avec ce pays (Il y avait déjà eu, en 2011 et aux mêmes éditions, un autre titre de lui de la même veine « Je te nomme Tunisie »). Si la Tunisie n’est pas le lieu où il vit, elle n’en est pas moins celui auquel il pense et avec lequel il ne cesse de dialoguer ; « Je te raconte » lui dit-il plus d’une fois, pour amorcer un nouveau poème. S’agirait- il d’une femme, se demande-t-on parfois, car il s’adresse à elle avec ferveur et sur le mode d’un partage vécu constamment. La Tunisie à laquelle il parle est une présence intime, et la soixantaine de courts poèmes qui constituent le recueil est la trace écrite de ce dialogue intérieur—à moins qu’il ne faille parler d’un monologue puisque celle qui est supposée le recevoir ne saurait y répondre. Pourtant, et c’est là l’essentiel, elle aussi est là, surgissant à travers ses mots à lui. Le poète joue les deux rôles, il est celui qui parle, qui raconte ce qu’il a vu et vécu, mais il est aussi celle à laquelle il donne et redonne vie, faisant d’elle son interlocutrice, sa créature, tout à la fois sa destinataire et sa donatrice, et c’est en cela que consiste leur incessant dialogue.

C’est la reconnaissance, dira-t-on, qui anime le cœur du poète : la Tunisie fut son pays pendant 25 ans, et jamais ne s’oublie le pays natal, surtout quand on y a vécu aussi longtemps. Il n’est pas sûr cependant que Tahar Bekri ait voulu mettre une telle insistance sur les liens d’appartenance, étant de ceux pour qui l’essentiel est l’ouverture au monde, comme il ne cesse de l’expliquer : c’est ainsi qu’il a vécu, par l’effet d’une volonté déclarée, qu’on entend de sa part comme une profession de foi.

Le poète a beaucoup voyagé et le résultat en est semble-t-il qu’il n’y a plus pour lui ni dehors ni dedans. L’un de ses maîtres est l’Antillais Edouard Glissant, l’homme du Tout Monde mort en 2011, en sorte que Tahar Bekri à sa manière poétique semble vouloir en prendre le relais.

Dans son poème XXXI, (l’absence de titre pourrait signifier que c’est à chaque fois une autre facette du même sujet ), il dit l’universalité de sa vision du monde, au moins en droit, et revendique un humanisme sans exclusive : « Permets / A mes vers d’écrire tes chants / Sans frontières / Tous les humains sont mes frères / Où que j’aille/ Ta terre est la terre / Le caillou jeté à la surface de l’eau/ Fait des vagues dans l’océan. »

Il n’est donc pas étonnant qu’un autre poème, le XXXIX, commence par ce mot : « Je réunis », et très nombreux en effet sont les rapprochements qu’il opère, souvent par la juxtaposition de noms propres qu’on aurait cru appartenir à des aires culturelles différentes. Ce sont le plus souvent des noms de poètes, de penseurs ou d’écrivains,

car ils sont les plus aptes à « rebâtir la Tour de Babel » comme il dit, lettre par lettre, évoluant entre les langues « multiples et Une » : telle est l’ampleur du projet.

Qu’on n’en soit point effrayé, cependant, car sa manière n’en est pas moins concrète et minutieuse, rarement dans la généralité. C’est de la précision des détails que naît l’impression poétique, qu’il s’agisse de visions tunisiennes : « Bouquets de menthe de verveine et de laurier/ tresses d’ail de piments et de figues suspendues au mur »

ou de souvenirs plus récents des lieux découverts à Paris : « Tu ne savais si c’était le Marché aux oiseaux ou le Marché aux fleurs ».

La réussite du poète est de ne jamais « folkloriser » ce qu’il décrit ni le rabattre sur ce qu’il faudrait appeler l’exotisme. Sans que le lecteur en soit pleinement conscient, sans doute évite-t-il les formules attendues pour en choisir de plus rares. Il s’abstient d’un jeu sur les sonorités que Verlaine déjà disait trop facile. La rime par exemple , s’en donne-t-il le support et l’appui ? Il ne l’exclut pas mais loin d’en faire un système, il la laisse apparaître ici ou là librement. On reconnaît le poète qu’il est à sa faculté de faire naître en peu de traits des évocations empreintes de justesse, comme celle-ci d’une autre région chère à son cœur, la Bretagne (où fut un temps relégué le militant Bourguiba) : « Mille peintres pour capter la lumière / Fusain hortensias et roses trémières / Chemins creux ombragés et fougères ». A sa manière poétique, il fait le même travail que les peintres, qui ne cherchent pas à reproduire le réel mais s’attachent à l’effet qu’il produit. A cet égard, on ne peut qu’admirer la parenté suave entre les poèmes de Tahar Bekri et les peintures d’Annick Le Thoër dont on ne saurait dire qu’elles les illustrent, c’est d’un accord plus secret qu’il s’agit.

On reconnaît le poète qu’il est à sa faculté de faire naître en peu de traits des évocations empreintes de justesse, comme celle-ci d’une autre région chère à son cœur, la Bretagne (où fut un temps relégué le militant Bourguiba) : « Mille peintres pour capter la lumière / Fusain hortensias et roses trémières / Chemins creux ombragés et fougères ». A sa manière poétique, il fait le même travail que les peintres, qui ne cherchent pas à reproduire le réel mais s’attachent à l’effet qu’il produit. A cet égard, on ne peut qu’admirer la parenté suave entre les poèmes de Tahar Bekri et les peintures d’Annick Le Thoër dont on ne saurait dire qu’elles les illustrent, c’est d’un accord plus secret qu’il s’agit.

Denise Brahimi

Information de dernière minute, fournie par Tahar Bekri :

Vient de paraître l’édition d’art, sur Arches, 12 ex, chacun rehaussé de Six peintures originales d’Annick.

« LA SCENE ET L’HISTOIRE », par Djawad Rostom Touati, roman, éditions APIC, 2021

La scène dont il est question dans le titre est vraiment une scène de théâtre et le premier personnage avec lequel il nous est donné de faire connaissance est un professeur d’art dramatique, Nadji, qui d’ailleurs aimerait aussi écrire des pièces et les jouer avec ses élèves, mais qui ne semble pas y être parvenu au moment où cette histoire commence, alors qu’il a déjà 70 ans. Une première partie du livre lui est assez largement consacrée, il en ressort qu’il se pose évidemment beaucoup de questions, jugeant assez lucidement ses diverses formes d’impuissance, à écrire et à aimer. Mais pour ce qui concerne les rapports entre le théâtre et la réalité, ayant résolument et égoïstement choisi en faveur du premier, il ne semble pas disposé à mettre ce choix en question.

Mais pour ce qui concerne les rapports entre le théâtre et la réalité, ayant résolument et égoïstement choisi en faveur du premier, il ne semble pas disposé à mettre ce choix en question.

Cependant et suivant toujours les indications données par le titre, la réalité, en ce printemps 2019 fait une intrusion dans la ville d’Alger, ce que le roman va suivre précisément avec dates à l’appui, entre la première qui est le 14 février et la dernière qui est le 12 décembre. On a donc affaire à une réalité historique qui sous le nom de hirak prend place dans ce qu’on appelle ’histoire : histoire, le mot désigne un ensemble d’événements, de faits et de comportements qui soudain mobilisent l’attention de la plupart des gens bien conscients que ce à quoi ils assistent n’est pas une fiction ; le phénomène dont il s’agit est collectif et non strictement privé, il restera dans les mémoires, appartenant très vite au passé après le moment où il a été vécu au présent.

Selon cette définition sommaire, l’histoire est ou plutôt devrait être totalement distincte de la scène. Cependant le livre de Djawad Rostom Touati émet quelques doutes sur la validité de cette distinction. Oui, il s’agit bien d’histoire puisque cet ensemble d’événements appelé le hirak a été senti assez vite comme devant rester dans les mémoires et constituer un moment dont les historiens s’empareront. On pourrait même dire qu’on a affaire à un cas exemplaire de ce type de processus, du fait que les événements s’étant arrêtés assez vite, ils sont du même coup devenus du passé, dont on a commencé à parler comme tel. Mais au moment où le romancier situe l’action de son livre, on n’en est pas encore là ; il n’est pas certain que la lumière soit déjà faite dans les esprits, alors qu’ on est en train de vivre les mois pendant lesquels le mouvement appelé « hirak » a battu son plein. Sans doute y a-t-il un décalage, (dans ce cas assez léger), qui sépare le moment vécu et son entrée dans l’histoire. Les intentions de l’auteur même complexes apparaissent assez clairement : Il s’agit de réfléchir au hirak, et de s’interroger sur quelques actions qui ont eu lieu pendant plusieurs mois de l’année 2019, sans essayer de les raconter exhaustivement. Cependant il était inévitable de le faire au moins partiellement, à travers quelques personnages aux comportements variés voire opposés, en tout cas différents. C’est en cela que le livre est un roman, utilisant des fragments d’histoires individuelles plus ou moins fictives pour constituer l’histoire collective qui est évoquée dans son titre. L’énigme que le lecteur va devoir résoudre est de savoir pourquoi elle s’y trouve associée au mot scène. Le rapprochement des deux mots étant inhabituel, on se doute que là réside le sens original du livre, l’idée que Djawad Rostom Touati prend le risque de soumettre aux lecteurs, au risque qu’ils soient un peu surpris.

Les intentions de l’auteur même complexes apparaissent assez clairement : Il s’agit de réfléchir au hirak, et de s’interroger sur quelques actions qui ont eu lieu pendant plusieurs mois de l’année 2019, sans essayer de les raconter exhaustivement. Cependant il était inévitable de le faire au moins partiellement, à travers quelques personnages aux comportements variés voire opposés, en tout cas différents. C’est en cela que le livre est un roman, utilisant des fragments d’histoires individuelles plus ou moins fictives pour constituer l’histoire collective qui est évoquée dans son titre. L’énigme que le lecteur va devoir résoudre est de savoir pourquoi elle s’y trouve associée au mot scène. Le rapprochement des deux mots étant inhabituel, on se doute que là réside le sens original du livre, l’idée que Djawad Rostom Touati prend le risque de soumettre aux lecteurs, au risque qu’ils soient un peu surpris.

Il est tout à fait évident que pour entrer dans la pensée de cet auteur, il faut tenter de prendre en compte dans la mesure du possible sa considérable érudition. Le monde dans lequel il se meut est riche d’idées subtiles, puisées à plusieurs sources. Il nous dispense des platitudes et des idées attendues, on est ravi par ses tentatives pour interpréter des événements qui sont encore loin d’être élucidés aujourd’hui. La brusque apparition du hirak sur la scène (l’autre mot clef) en février 2019, de même que sa soudaine ou presque disparition dix mois plus tard, sont finalement restées peu expliquées malgré un apparente effervescence de commentaires, qui certes ont souvent été très prolixes et très exaltés mais aussi notoirement insuffisants. L’immense mérite de Djawad Rostom Touati est de ne pas botter en touche même s’il lui manque des explications. Son autre très grand mérite est de ne pas céder à une exaltation enthousiaste et idéalisante comme ce fut le cas, on s’en souvient, d’une grande partie de l’opinion française et occidentale. L’auteur du livre n’est certes pas opposé au hirak et ne cherche pas à le dénigrer, mais il n’hésite pas non plus à en faire ici ou là des critiques ni à poser ce qu’on pourrait appeler les questions qui fâchent.

Ces dernières sont de plusieurs ordres. Certaines concernent (ce sont des affirmations et non des questions !) les soutiens et les financements qui ont contribué à cet étonnant succès. Ils ne sont qu’un aspect de ce qui est fréquemment dénoncé dans les manifestions, l’influence étrangère en général, française en particulier. Mais à l’inverse, on voit aussi beaucoup le rôle et l’omniprésence du parti religieux.

Pour en venir au rôle de la scène ou de la mise en scène dans toute cette affaire, on voit poindre le soupçon que le hirak ne serait qu’un exemple de ce que le situationniste Guy Debord appelait, aux alentours de 1980, la « société du spectacle »et de ses inévitables récupérations. Le metteur en scène Nadji dont le roman fait un portrait sévère et sarcastique pourrait bien être celui qui a le dernier mot. Rahim, plus jeune d’une génération, dont on ne sait au juste ce qu’il comporte d’autobiographie, ne participe que fort peu à l’activité militante des partisans du hirak et en dénonce fort lucidement certains aspects. Finalement on en retient que le hirak, en cela positif, était certainement la possibilité de réunir une société algérienne très divisée, mais qu’il a montré aussi le caractère illusoire et factice de cette réunification. La signification du Hirak est multiple ; il a d’abord été gagné puis finalement perdu d’avoir été, plus que lui-même, sa propre mise en scène.

Denise Brahimi

« LES MAROCAINS ET LEURS LANGUES » par Farid Bahri, éditions BiblioMonde, 2023

Jamais le pluriel n’a été plus justifié que pour évoquer dans ce titre les langues du Maroc : c’est au point que le livre tout entier provoque sur le lecteur non spécialiste un véritable effet de sidération. Même si l’histoire compliquée de l’Etat et du peuple marocain laisse pressentir une certaine diversité des langues dans lesquelles il s’exprime, on n’aurait peut-être pas imaginé avant d’avoir lu le livre de Farid Bahri à quel point la situation marocaine est complexe dans ce pays : pas moins de cinq langues y sont pratiquées, dont aucune ne saurait être considérée comme minime ou accidentelle : toutes au contraire ont leur raison d’être et de persister ou même d’acquérir de l’importance avec le temps et l’évolution de la politique ou de la société.

Cette ou ces raison(s) découlent de l’histoire, que Farid Bahri évoque à chaque fois de façon très intéressante alors qu’on en a souvent une idée trop superficielle et stéréotypée : pour n’en prendre qu’un exemple, on considère souvent que le français et l’espagnol ont été introduits au Maroc par la colonisation, c’est-à-dire à date très récente, alors que du moins pour le second, il s’agit d’une imprégnation très ancienne et très longue, remontant aux siècles d’Al-Andalous, c’est-à-dire de domination musulmane, arabo-berbère, sur la péninsule ibérique (711-1492).

Cette ou ces raison(s) découlent de l’histoire, que Farid Bahri évoque à chaque fois de façon très intéressante alors qu’on en a souvent une idée trop superficielle et stéréotypée : pour n’en prendre qu’un exemple, on considère souvent que le français et l’espagnol ont été introduits au Maroc par la colonisation, c’est-à-dire à date très récente, alors que du moins pour le second, il s’agit d’une imprégnation très ancienne et très longue, remontant aux siècles d’Al-Andalous, c’est-à-dire de domination musulmane, arabo-berbère, sur la péninsule ibérique (711-1492).

Le rôle de l’histoire est évidemment essentiel pour permettre de comprendre la présence et l’usage d’une remarquable diversité de langues au Maroc, mais celui de la politique et de l’idéologie ne l’est pas moins, et il peut varier selon les périodes , au point de faire disparaître ou apparaître une langue, comme on peut en juger par deux exemples qu’il est à peine nécessaire de commenter : la quasi disparition des langues judéo-arabes ou judéo-marocaines a commencé avec la création de l’Etat d’Israël qui a entraîné le départ des Juifs marocains vers ce nouvel Etat, mais il se peut que le rapprochement politique récent d’Israël et du Maroc ne soit pas sans conséquence non plus. Non moins frappante la montée en puissance de l’anglais (ou plutôt de l’américain) dans l’éventail des langues jugées utiles voire nécessaires à l’éducation d’un jeune Marocain tourné vers l’avenir et la mondialisation.

En relation directe avec la stratification sociale de la société, la langue française bénéficie toujours sinon plus que jamais et en dépit de la décolonisation accomplie en 1956 d’un prestige qui en fait la langue de l’élite, et maintient une place de choix à la francophonie marocaine. Ce maintien est une des preuves de l’ambiguïté ou de l’ambivalence des choix linguistiques, qu’on ne peut commenter sans un examen des situations concrètes et qui ne vont pas sans d’éventuelles contradictions.

C’est ainsi que beaucoup de facteurs entrent sans doute en ligne de compte dans le fait que l’amazighe a été décrété langue officielle par la constitution de 2011. Il a fallu beaucoup de subtilité pour l’énoncer en termes choisis, livrés à l’interprétation des usagers marocains. Ce qu’il faut comprendre, et Farid Bahri nous aide à cela, c’est que l’amazighe est « une langue officielle mais pas tant que l’arabe » ; et ce qu’il faut sans doute savoir, c’est que ce décret n’est sans doute pas sans lien avec la question sahraouie .On admire en tout cas l’aptitude des Marocains à vivre entre plusieurs langues , sachant implicitement mais clairement que chacune a dans leur vie un statut différent.

On pourrait croire cependant que l’arabe occupe dans cet ensemble une place privilégiée. Sans doute peut-on l’affirmer en effet mais à condition de préciser qu’il ne s’agit pas d’un arabe clairement défini et le même pour tous mais de deux arabes, l’un appelé la fusha et dont l’avantage considérable est d’être « la langue de Dieu » c’est-à-dire du Coran, tandis que l’autre à l’inverse est la langue la plus populaire et la plus mélangée qui soit, celle qu’on appelle la darija.

On pourrait croire cependant que l’arabe occupe dans cet ensemble une place privilégiée. Sans doute peut-on l’affirmer en effet mais à condition de préciser qu’il ne s’agit pas d’un arabe clairement défini et le même pour tous mais de deux arabes, l’un appelé la fusha et dont l’avantage considérable est d’être « la langue de Dieu » c’est-à-dire du Coran, tandis que l’autre à l’inverse est la langue la plus populaire et la plus mélangée qui soit, celle qu’on appelle la darija.

La fusha est relativement facile à définir, elle fut la langue de l’invasion arabe, et elle est restée la langue de la transmission écrite et de la liturgie. Malgré cette apparente simplicité, elle comporte des variétés, arabe classique, arabe standard, arabe dialectal, néanmoins on peut dire qu’elle est ressentie par l’ensemble du peuple comme la langue arabe et la langue des Arabes, d’autant qu’elle est transmise et diffusée par les médias du Moyen-Orient, qui ont évidemment de grands moyens pour la faire entendre!

Reste cet immense domaine tout à fait passionnant à explorer qu’est la darija. Elle est caractérisée par son hybridité, un trait dont on se dit qu’il pourrait bien être une qualité essentielle pour une langue d’aujourd’hui. La darija est l’autre nom de l’arabe dialectal, langue de communication quotidiennement utilisée dans tout le pays. On la désigne communément comme étant de l’arabe, non sans raison évidemment, mais malgré son emploi très répandu sous ce nom, on sait bien qu’elle comporte un grand nombre de mots qui ne sont pas d’origine arabe. C’est une question qui ne semble gêner ni préoccuper personne, 90% des Marocains, dit-on, s’expriment en arabe dialectal, ou plutôt dans l’une des variétés d’arabe dialectal, citadine, rurale ou bédouine, car la darija est loin d’être uniforme, et il est vrai qu’il peut en résulter des malentendus . On n’en constate pas moins que la darija est beaucoup plus employée qu’il y a deux décennies, notamment parce qu’elle représente pour les Marocains une sorte de liberté. Elle évolue d’ailleurs à vive allure, s’étant révélée assez inventive pour s’étendre à de très nombreux domaines, et elle n’est plus seulement comme on l’a dit pendant longtemps, un dialecte non écrit.

En tout cas la diversité des langues utilisées au Maroc donne le sentiment d’une fascinante créativité.

Denise Brahimi

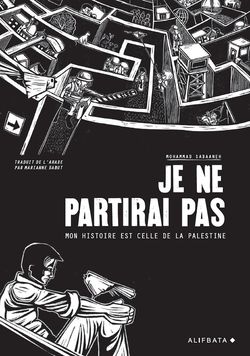

« JE NE PARTIRAI PAS. Mon histoire est celle de la Palestine » de Mohammad SABAANEH traduit de l’arabe par Marianne Babut. Editions ALIFBATA

Tout d’abord donnons quelques éléments sur Alifbata, méritoire maison d’édition marseillaise, dont nous avons dans le passé commenté « Le pain nu » (Lettre 50) et « Fatma au parapluie » (Lettre 51). Cette association a été cofondée en 2012 et est  animée par Simona Gabrieli, directrice éditoriale, « une linguiste et une islamologue passionnée par les interactions entre les imaginaires méditerranéens » (telle que la présente le Festival paroles Indigo de 2022). Partant du constat du faible taux de traduction en français de textes arabes (0,1%) qui donne chez nous une vision réductrice et déformante des cultures du monde arabe elle se donne pour mission d’augmenter la pénétration de ces textes. Notamment au travers de la bande dessinée découverte avec les 3carnets d’orient de Jacques Ferrandez. Alifbata publie en 2015 sa première traduction de la BD libanaise « Laban et confiture »

animée par Simona Gabrieli, directrice éditoriale, « une linguiste et une islamologue passionnée par les interactions entre les imaginaires méditerranéens » (telle que la présente le Festival paroles Indigo de 2022). Partant du constat du faible taux de traduction en français de textes arabes (0,1%) qui donne chez nous une vision réductrice et déformante des cultures du monde arabe elle se donne pour mission d’augmenter la pénétration de ces textes. Notamment au travers de la bande dessinée découverte avec les 3carnets d’orient de Jacques Ferrandez. Alifbata publie en 2015 sa première traduction de la BD libanaise « Laban et confiture »

La bande dessinée se développe depuis quelques années dans le monde arabe, notamment sous l’impulsion du 1er salon Cairo Comics, la bande dessinée pour adultes tout particulièrement. En lein avec les printemps arabes, des collectifs se sont créés au Caire (Toktok), à Tunis (Lab619), Casablanca (Skefkef) qui coopérent entre eux et produisent d’abord des fanzines, récits courts, faute d’éditeurs, à part Dalimen en Algérie, qui crée le festival BD d’Alger.

Mentionnons aussi la traduction de BD vers l’arabe, en Egypte. On assiste à une évolution de ce média culturel sur le pourtour méditerranéen, auquel il faut ajouter le phénomène manga, qui comme chez nous séduit les jeunes publics : de jeunes créateurs produisent actuellement des albums de type manga en darija, qui comme leurs inspirateurs japonais se lisent de droite à gauche…

Pour conclure, observons que les auteurs de tous ces pays ne dépendent d’aucune école, et ont des inspirations très diverses, notamment des auteurs italiens ou argentins…

Alifbata se donne pour priorité de traduire et diffuser des récits longs tels ceux que nous commenterons dans cette lettre, d’autres devant l’être dans la Lettre de rentrée. Pour la suite, des coéditions avec Le fennec au Maroc, Pop Libris en Tunisie devraient encore enrichir le catalogue d’Alifbata. Souhaitons à cette remarquable maison d’édition de trouver les moyens qui la renforceront et lui permettront de développer son œuvre de diffusion. Pour notre modeste part nous espérons donner à nos lecteurs et lectrices l’envie de les acheter…

Venons-en à l’album « Je ne partirai pas » . C’est une rencontre à Lyon où Mohammad Sabaaneh était invité par Lyon BD Festival que Simona Gabrieli a découvert les œuvres de Sabaaneh, peintre et dessinateur de presse palestinien reconnu. Cet artiste collabore depuis 2002 avec de nombreux médias arabes et enseigne à l’université Arabe américaine dans le governorat de Jénine en Cisjordanie. Son premier livre « White and Black » paraît aux Etats Unis en 2017. A l’occasion d’un Master en illustration obtenu en 2020 à l’Université anglaise UCA il entame l’écriture de « Power born of dream » qui a remporté des prix littéraires et est donc publié en français par Alifbata sous le titre « Je ne partirai pas ». Âgé de 45 ans, Mohammad Sabaaneh devrait revenir à Lyon en septembre 2023, où nous ne manquerons pas de bien l’accueillir.

Venons-en à l’album « Je ne partirai pas » . C’est une rencontre à Lyon où Mohammad Sabaaneh était invité par Lyon BD Festival que Simona Gabrieli a découvert les œuvres de Sabaaneh, peintre et dessinateur de presse palestinien reconnu. Cet artiste collabore depuis 2002 avec de nombreux médias arabes et enseigne à l’université Arabe américaine dans le governorat de Jénine en Cisjordanie. Son premier livre « White and Black » paraît aux Etats Unis en 2017. A l’occasion d’un Master en illustration obtenu en 2020 à l’Université anglaise UCA il entame l’écriture de « Power born of dream » qui a remporté des prix littéraires et est donc publié en français par Alifbata sous le titre « Je ne partirai pas ». Âgé de 45 ans, Mohammad Sabaaneh devrait revenir à Lyon en septembre 2023, où nous ne manquerons pas de bien l’accueillir.

Cet auteur est en effet un artiste remarquable et original. Par la technique de dessin qu’il utilise, la linogravure, et ses dessins blanc sur noir, chaque image devient un tableau qu’on aimerait mettre à son mur. Le dessin n’est qu’en partie réaliste, chaque page provoquant un choc esthétique qui amplifie son message. Le livre raconte, ou plutôt nous donne à imaginer le dialogue entre un prisonnier et un oiseau. L’histoire est inspirée par l’expérience d’emprisonnement qu’a vécue l’auteur en 2013 pendant plusieurs mois. La caricature politique n’est pas dans cette partie du monde une assurance de vie paisible… Naji al-Ali, père du personnage Handala, qui a inspiré Mohammad a été assassiné, rappelons-le par le Mossad à Londres en 1987…

L’oiseau, lui, est emprunté au dessinateur gazaoui Maisara Baroud. Et le choix de la gravure est une forme de réponse aux noms de prisonniers gravés sur les murs des prisons où l’auteur a été incarcéré. « Tu fournis les crayons, je fournis les histoires », c’est le pacte initial entre le dessinateur enfermé et l’oiseau messager. « Un homme en cage est comme un oiseau en cage. Notre force naît de nos rêves de liberté ». C’est donc un message poétique puissant que transmet le splendide dessin de Mohammad Sabaaneh. Mêlant l’espoir et le désespoir. Ainsi la naissance du bébé de Manal et Amir au check point de Kafr Arab où le garde a refusé de les laisser passer « mais le bébé, lui, a refusé d’obtempérer » dit une image montrant Amir brandissant son fils hurlant (déjà!) contre le soldat. Tragico-comique, la présence constante dans le ciel gazaoui de la « zenana », gros drone de surveillance qui envahit la vie des habitants. Insoutenable le récit de l’instituteur de Ramallah qui n’en finit pas de se voir annoncer la mort de ses élèves, au point de ne plus pouvoir constituer une équipe de foot. Mohammad raconte aussi à son ami l’oiseau l’histoire de son frère, qui, emprisonné, n’a pas pu voir naître et grandir sa fille et qui a eu tant de mal à sa première sortie de prison à la convaincre qu’il n’était pas une photo, et à créer enfin le lien d’attachement.

« Tu fournis les crayons, je fournis les histoires », c’est le pacte initial entre le dessinateur enfermé et l’oiseau messager. « Un homme en cage est comme un oiseau en cage. Notre force naît de nos rêves de liberté ». C’est donc un message poétique puissant que transmet le splendide dessin de Mohammad Sabaaneh. Mêlant l’espoir et le désespoir. Ainsi la naissance du bébé de Manal et Amir au check point de Kafr Arab où le garde a refusé de les laisser passer « mais le bébé, lui, a refusé d’obtempérer » dit une image montrant Amir brandissant son fils hurlant (déjà!) contre le soldat. Tragico-comique, la présence constante dans le ciel gazaoui de la « zenana », gros drone de surveillance qui envahit la vie des habitants. Insoutenable le récit de l’instituteur de Ramallah qui n’en finit pas de se voir annoncer la mort de ses élèves, au point de ne plus pouvoir constituer une équipe de foot. Mohammad raconte aussi à son ami l’oiseau l’histoire de son frère, qui, emprisonné, n’a pas pu voir naître et grandir sa fille et qui a eu tant de mal à sa première sortie de prison à la convaincre qu’il n’était pas une photo, et à créer enfin le lien d’attachement.

Tragique récit aussi de l’auteur qui, un temps a peint des portraits de martyrs. « Monsieur, le jour où je serai martyr, c’est vous qui ferez mon portrait ? », lui demande le petit frère d’un de ces martyrs. Et il sera hélas le dernier portrait que Mohammad acceptera de peindre.

Et malgré cela, quand les autres oiseaux avec qui échange le messager ailé proposent « emmenons-les tous avec nous loin d’ici », il répond ; « non, derrière toutes ces histoires, il y a justement leur refus de partir. Moi, j’admire leur combat : JE NE PARTIRAI PAS ».

Ajoutons que, pour faire comprendre au lecteur le contexte dans lequel ce livre est écrit, la chercheuse Faten Jouini nous donne à lire en fin d’ouvrage quelques notes sur l’histoire et les situations administratives vécues par les Palestiniens du fait des gouvernements israéliens.

Un très beau livre, dont on ne sort pas indemne.

Michel Wilson

« POINT ZERO » d’Abir Gasmi et Kamal Zakour édité par Alifbata janvier 2023

Voici un deuxième album récemment édité par Alifbata. Il s’agit cette fois d’un récit principalement dessiné noir sur blanc, mais qui comporte quelques planches en couleurs  au pastel, d’autres blanc sur noir, d’autres encore ajoutant une couleur ocre au noir et blanc. C’est dire déjà si le dessinateur Kamal Zakour, algérien installé en Tunisie, aime jouer avec différentes techniques pour faire ressentir au lecteur ou la lectrice les champs variés de compréhension de son récit. Un récit qui se situe dans le désert saharien, magnifiquement dessiné et qui lui a été inspiré par la vie de son père, souvent absent de la maison familiale pour accomplir les missions de l’agence de protection des végétaux où il travaillait. Kamal est marié à Abir Gasmi, la scénariste, tunisienne, de ce livre, une des initiatrices du collectif tunisien Lab 619. Sa compagne apporte à ce récit une profondeur philosophique et ésotérique où le dessin comme les échanges des personnages nous font plonger avec étonnement. Des références philosophiques et littéraires sous la forme de courtes citations ouvrent ça et là des portes de compréhension…ou de nouveaux questionnements.

au pastel, d’autres blanc sur noir, d’autres encore ajoutant une couleur ocre au noir et blanc. C’est dire déjà si le dessinateur Kamal Zakour, algérien installé en Tunisie, aime jouer avec différentes techniques pour faire ressentir au lecteur ou la lectrice les champs variés de compréhension de son récit. Un récit qui se situe dans le désert saharien, magnifiquement dessiné et qui lui a été inspiré par la vie de son père, souvent absent de la maison familiale pour accomplir les missions de l’agence de protection des végétaux où il travaillait. Kamal est marié à Abir Gasmi, la scénariste, tunisienne, de ce livre, une des initiatrices du collectif tunisien Lab 619. Sa compagne apporte à ce récit une profondeur philosophique et ésotérique où le dessin comme les échanges des personnages nous font plonger avec étonnement. Des références philosophiques et littéraires sous la forme de courtes citations ouvrent ça et là des portes de compréhension…ou de nouveaux questionnements.

Le personnage principal parcourt le désert dans sa Land Rover à la poursuite de criquets noirs qui « cachent quelque chose de plus grand, de plus grave, quelque chose qui nous emporterait tous. Et dès les premières pages, l’attaque d’un nuage de ces criquets provoque un accident, qui est fatal à Ahmed, le compagnon-guide touareg du héros. Un flash back au dessin un peu estompé nous fait découvrir les derniers échanges entre le  héros et Ahmed, avant l’accident, et aussi le fait que notre homme aime manger grillés les criquets qu’il poursuit, « sa petite vengeance personnelle », ce qui provoque en lui de curieux rêves, peut-être provoqués par le fait que ces bestioles se nourrissent d’une plante hallucinogène qui le font tomber dans « l’essouf », un entre-deux auquel il n’est pas censé accéder…

héros et Ahmed, avant l’accident, et aussi le fait que notre homme aime manger grillés les criquets qu’il poursuit, « sa petite vengeance personnelle », ce qui provoque en lui de curieux rêves, peut-être provoqués par le fait que ces bestioles se nourrissent d’une plante hallucinogène qui le font tomber dans « l’essouf », un entre-deux auquel il n’est pas censé accéder…

A partir de là, le livre nous fait pénétrer dans une étrange quête dans le désert, où la peur, la mort, la peur de la mort transcendée nourrissent un dialogue intérieur nocturne avec un personnage targui fantomatique, Imashek, l’esprit du désert. Ce dialogue est chaotique, parsemé de courts récits semble-t-il issus de la culture touareg. Où va le héros ? La dernière vision qu’on a de lui est sur le sommet d’une de ces montagne du Hoggar. A charge au lecteur d’interpréter cette « fin », suivie d’un épilogue qui voit la mise bas d’une gazelle, peut-être celle que le héros a renoncé à tuer…

Les auteurs complètent cet album avec quelques éléments biographiques et des photos relatifs au père de Kamal Zakour, qui font apparaître la ressemblance/identification entre le personnage central et le père du dessinateur. Des extraits du journal d’écriture d’Abir Gasmi nous font un peu pénétrer son cheminement, y compris la perte d’un enfant qui fait comprendre la sincérité de ce double récit existentiel.

Les auteurs complètent cet album avec quelques éléments biographiques et des photos relatifs au père de Kamal Zakour, qui font apparaître la ressemblance/identification entre le personnage central et le père du dessinateur. Des extraits du journal d’écriture d’Abir Gasmi nous font un peu pénétrer son cheminement, y compris la perte d’un enfant qui fait comprendre la sincérité de ce double récit existentiel.

Un très bel ouvrage qu’on imagine emporter pour le relire lors d’un séjour dans cet envoûtant Sahara…

Michel Wilson

« MarseilleS », film de Viviane Candas, 2023

Ce film est dans la lignée de ce qui a été l’un des fils conducteurs de sa carrière déjà longue puisque Viviane Candas est née en 1954, l’année où commence la Guerre d’Algérie. En fait ce sont ses parents qui ont été d’actifs militants de la cause anticolonialiste, et son père Yves Mathieu est connu pour avoir été un des avocats du FLN. Lorsqu’il meurt en 1967, Viviane Candas vient s’installer à Marseille qui est donc sinon sa ville du moins une de ses villes, tout comme Alger. Ses études portent sur des sujets tels que l’histoire de l’art mais elle a une vocation de scénariste et de réalisatrice qui font qu’elle est l’auteure de nombreux courts-métrages, où elle se montre de plus en plus concernée par la place de l’immigration et du racisme dans la société française. En fait le film qui sort actuellement (2023) sur les écrans a été précédé par une première mouture, devenu actuellement une première partie chronologique du sujet qui lui tient à cœur : elle l’a tournée en 1986 à Marseille et le réintègre dans celui qu’elle a tourné en 2018, c’est-à-dire 32 ans plus tard. Ce dispositif lui permet évidemment de mesurer une évolution , ou en tout cas de la livrer comme sujet de réflexion à ses lecteurs. En 1986, le personnage principal qu’elle donnait à entendre était son amie Fatima, Algérienne immigrée continuellement confrontée à des représentants marseillais du FN ou Front National, ardents supporters de Jean-Marie Le Pen qu’ils appellent au pouvoir de tous leurs vœux. En 2018, ce sont les enfants de Fatima qu’on entend s’exprimer, sous une forme apparemment moins polémique mais il n’en est pas moins évident qu’ils ont affaire eux aussi à une extrême droite aux portes du pouvoir et convaincue de les franchir prochainement, en la personne de Marine Le Pen fille de Jean-Marie.

En fait le film qui sort actuellement (2023) sur les écrans a été précédé par une première mouture, devenu actuellement une première partie chronologique du sujet qui lui tient à cœur : elle l’a tournée en 1986 à Marseille et le réintègre dans celui qu’elle a tourné en 2018, c’est-à-dire 32 ans plus tard. Ce dispositif lui permet évidemment de mesurer une évolution , ou en tout cas de la livrer comme sujet de réflexion à ses lecteurs. En 1986, le personnage principal qu’elle donnait à entendre était son amie Fatima, Algérienne immigrée continuellement confrontée à des représentants marseillais du FN ou Front National, ardents supporters de Jean-Marie Le Pen qu’ils appellent au pouvoir de tous leurs vœux. En 2018, ce sont les enfants de Fatima qu’on entend s’exprimer, sous une forme apparemment moins polémique mais il n’en est pas moins évident qu’ils ont affaire eux aussi à une extrême droite aux portes du pouvoir et convaincue de les franchir prochainement, en la personne de Marine Le Pen fille de Jean-Marie.

Cette hostilité entre deux blocs opposés constitutifs de la société marseillaise est le trait constant entre les deux périodes, quels que soient les changements perceptibles par ailleurs, mais autant dire tout de suite que l’évolution ne va pas dans le sens d’un rapprochement, loin de là, et il paraît même tout à fait clair que la situation ne s’est pas améliorée dans le sens d’une meilleure (ou moins mauvaise) compréhension entre les deux groupes. Le film donne même l’exemple de gens qu’on aurait pu croire de gauche ou en tout cas opposés à tout racisme et qui sont désormais passés dans les rangs de l’extrême-droite, ce qui est à la fois un fait et un symptôme inquiétant . Symptôme de quoi exactement ? A peu près tous les gens qui nous sont donnés à entendre dans le film sont d’accord sur un point, et l’on peut dire que ce sont des gens des deux bords : la cause principale sinon unique de ce durcissement est l’islam, son omniprésence auprès de gens qui certes se savaient sans conteste musulmans mais sans se considérer pour autant comme tenus à une pratique religieuse ni à un respect des autorités en la matière. Là où naguère les débats portaient sur la laïcité et d’une manière généralement favorable à celle-ci, la question de l’islamité comme appartenance est désormais mise en rapport étroit avec celle de l’identité et le film montre bien que de ce fait elle est souvent vécue avec intensité et intimement. Les fils de Fatima ne sont pas des prêcheurs, ils ont l’air moins combatifs que ne l’était leur mère, mais il n’est pas sûr qu’on ait raison de s’en tenir à cette apparence : les descendants d’immigrés, qui accepteraient sans doute qu’on les considère comme des Français d’origine algérienne, ne sont pas prêts pour autant à lâcher cette part originelle de leur personnalité et d’ailleurs ils ne voient pas pourquoi ils le feraient, au nom de quoi ils auraient à le faire. La très forte présence de l’islam dans les rangs de l’émigration maghrébine complique certainement ce qu’on a coutume de considérer comme le problème clef, à savoir celui de l’intégration. Subjectivement les ex-immigrants sont certainement devenus plus réticents à l’idée de devenir des Français comme les autres, dans la mesure où ce serait renoncer à toute revendication . Objectivement, pour le reste de la population l’appartenance des Maghrébins à l’islam est forcément sentie comme un danger permanent, rien n’encourage ces gens à lutter contre leur défiance et ce nest pas en les taxant de racisme qu’on améliore la situation. Cette question de l’islam explique que dans bien des cas et dans bien des lieux, l’idéologie d’extrême droite soit devenue l’idéologie dominante, au-delà du populisme, c’est-à-dire au-delà du peuple et à peu près dans toutes les catégories de la société.

Symptôme de quoi exactement ? A peu près tous les gens qui nous sont donnés à entendre dans le film sont d’accord sur un point, et l’on peut dire que ce sont des gens des deux bords : la cause principale sinon unique de ce durcissement est l’islam, son omniprésence auprès de gens qui certes se savaient sans conteste musulmans mais sans se considérer pour autant comme tenus à une pratique religieuse ni à un respect des autorités en la matière. Là où naguère les débats portaient sur la laïcité et d’une manière généralement favorable à celle-ci, la question de l’islamité comme appartenance est désormais mise en rapport étroit avec celle de l’identité et le film montre bien que de ce fait elle est souvent vécue avec intensité et intimement. Les fils de Fatima ne sont pas des prêcheurs, ils ont l’air moins combatifs que ne l’était leur mère, mais il n’est pas sûr qu’on ait raison de s’en tenir à cette apparence : les descendants d’immigrés, qui accepteraient sans doute qu’on les considère comme des Français d’origine algérienne, ne sont pas prêts pour autant à lâcher cette part originelle de leur personnalité et d’ailleurs ils ne voient pas pourquoi ils le feraient, au nom de quoi ils auraient à le faire. La très forte présence de l’islam dans les rangs de l’émigration maghrébine complique certainement ce qu’on a coutume de considérer comme le problème clef, à savoir celui de l’intégration. Subjectivement les ex-immigrants sont certainement devenus plus réticents à l’idée de devenir des Français comme les autres, dans la mesure où ce serait renoncer à toute revendication . Objectivement, pour le reste de la population l’appartenance des Maghrébins à l’islam est forcément sentie comme un danger permanent, rien n’encourage ces gens à lutter contre leur défiance et ce nest pas en les taxant de racisme qu’on améliore la situation. Cette question de l’islam explique que dans bien des cas et dans bien des lieux, l’idéologie d’extrême droite soit devenue l’idéologie dominante, au-delà du populisme, c’est-à-dire au-delà du peuple et à peu près dans toutes les catégories de la société.

L’histoire étant ce qu’elle est, on sait bien qu’elle ne prend pas deux fois la même forme, et il est donc absurde de se demander si le mouvement des jeunes Maghrébins connu sous le nom de Marche des Beurs (1983) pourrait encore avoir lieu aujourd’hui ; mais tout porte à croire que dans la situation actuelle, l’appel à l’échange et à la communication serait ressenti comme d’une grande naïveté.

Et pourtant, si l’on refuse de se laisser obnubiler par les lieux et les moments de très haute tension, et si l’on veut bien renoncer au mot d’intégration qui est loin de faire l’unanimité, la manière non problématique dont beaucoup de Maghrébins sont aujourd’hui présents dans la société française est la preuve évidente qu’ils en font partie, sans qu’eux-mêmes ni les autres ne leur voient une place ailleurs.

Denise Brahimi

« OMAR LA FRAISE », film d’Elias Belkeddar, Festival de Cannes 2023

On peut supposer que tout amateur de cinéma se réjouira de trouver dans un même film deux acteurs de grand renom, que le réalisateur a visiblement tenu à rapprocher, pour son plaisir personnel sans doute, et sachant bien que ce tandem serait apprécié du public. Il s’agit de Réda Kateb et de Benoît Magimel , même catégorie d’hommes mûrs sans être âgés, ayant déjà beaucoup vécu sans appartenir pour autant à la catégorie des héros fatigués ni à celle des truands aspirant à la retraite, bien que truands ils soient en effet et obligés de s’éloigner de leur terrain habituel, par nécessité et non par choix. Ces détails demandent à être précisés parce qu’ils montrent l’originalité du jeune réalisateur (environ 35 ans) par rapport aux références auxquelles il n’a pu manquer de penser. On sait en effet quelle est l’importance dans une certaine tradition du cinéma français d’un personnage souvent incarné par Jean Gabin dans la dernière partie de sa vie, truand qui, rendu prudent par un dernier séjour en prison, se laisse pourtant tenter par un dernier coup propre à assurer ses vieux jours : ce serait dans une retraite bourgeoisement cossue avec une épouse raisonnable et une paix bien méritée. Omar la fraise étant un personnage résolument atypique, c’est plutôt Magimel alias Roger qui peut faire penser à Gabin d’autant que comme on disait dans nos campagnes, il a bien forci. La situation toutefois est un peu plus compliquée car s’il a, peut-être, les aspirations de son éventuel modèle « à la Gabin », Roger ne les a pas pour lui-même mais plutôt pour son inséparable ami Omar ; or celui-ci manifestement n’est pas prêt à les faire siennes, étant du genre fantaisiste qui ne songe pas le moins du monde à se caser. Omar et Roger sont d’ailleurs plus jeunes que le couple Gabin -Ventura, qui vient à l’esprit pour continuer cette comparaison, mais s’il fallait souligner un trait commun à ces diverses sortes de truands ce serait sans doute la peur plus ou moins avouée de d’ennuyer et c’est elle qui les pousse à prendre des risques que le commun des mortels ressent comme inutiles. C’est justement par là qu’ils ne sont pas le commun des mortels, et ne mettent pas leur intelligence au service de la rationalité.

On sait en effet quelle est l’importance dans une certaine tradition du cinéma français d’un personnage souvent incarné par Jean Gabin dans la dernière partie de sa vie, truand qui, rendu prudent par un dernier séjour en prison, se laisse pourtant tenter par un dernier coup propre à assurer ses vieux jours : ce serait dans une retraite bourgeoisement cossue avec une épouse raisonnable et une paix bien méritée. Omar la fraise étant un personnage résolument atypique, c’est plutôt Magimel alias Roger qui peut faire penser à Gabin d’autant que comme on disait dans nos campagnes, il a bien forci. La situation toutefois est un peu plus compliquée car s’il a, peut-être, les aspirations de son éventuel modèle « à la Gabin », Roger ne les a pas pour lui-même mais plutôt pour son inséparable ami Omar ; or celui-ci manifestement n’est pas prêt à les faire siennes, étant du genre fantaisiste qui ne songe pas le moins du monde à se caser. Omar et Roger sont d’ailleurs plus jeunes que le couple Gabin -Ventura, qui vient à l’esprit pour continuer cette comparaison, mais s’il fallait souligner un trait commun à ces diverses sortes de truands ce serait sans doute la peur plus ou moins avouée de d’ennuyer et c’est elle qui les pousse à prendre des risques que le commun des mortels ressent comme inutiles. C’est justement par là qu’ils ne sont pas le commun des mortels, et ne mettent pas leur intelligence au service de la rationalité.

Parmi les « fautes » qu’ils commettent à l’égard de cette dernière, il y a ce fait flagrant et mystérieux qui est l’extrême importance de l’amitié, laquelle reste relativement secrète dans « Omar la fraise », en sorte qu’on est tenté de s’orienter vers une interprétation du film que le réalisateur suggère mais se garde bien d’expliciter. Roger vit par procuration, dans une sorte de symbiose qui le constitue en double volontaire d’Omar, et c’est certainement une des originalités du film que ce rapport entre eux, qui reste inexpliqué. Roger ne peut vivre qu’à travers Omar, ce qui rend dramatique le fait qu’Omar puisse au moins partiellement lui échapper, sans que son amitié en soit pour autant diminuée. L’écart entre eux grandit du fait qu’Omar se retrouve dans le pays de ses origines, même s’il n’est pas pleinement convaincu de cette appartenance dont les autres veulent le persuader. Malgré le fait qu’il est sous haute surveillance et doit se faire oublier, il reste tout à fait imprévisible et sujet à des extravagances incontrôlables. Et dans le cadre de celles-ci—on se dit que c’est peut-être le plus important—à un certain moment, Omar tombe amoureux d’une personne dont l’emprise sur lui est beaucoup plus forte qu’on n’aurait pu l’imaginer ; pour Roger aussi cela semble bien être une découverte à laquelle il ne s’attendait pas.

Roger vit par procuration, dans une sorte de symbiose qui le constitue en double volontaire d’Omar, et c’est certainement une des originalités du film que ce rapport entre eux, qui reste inexpliqué. Roger ne peut vivre qu’à travers Omar, ce qui rend dramatique le fait qu’Omar puisse au moins partiellement lui échapper, sans que son amitié en soit pour autant diminuée. L’écart entre eux grandit du fait qu’Omar se retrouve dans le pays de ses origines, même s’il n’est pas pleinement convaincu de cette appartenance dont les autres veulent le persuader. Malgré le fait qu’il est sous haute surveillance et doit se faire oublier, il reste tout à fait imprévisible et sujet à des extravagances incontrôlables. Et dans le cadre de celles-ci—on se dit que c’est peut-être le plus important—à un certain moment, Omar tombe amoureux d’une personne dont l’emprise sur lui est beaucoup plus forte qu’on n’aurait pu l’imaginer ; pour Roger aussi cela semble bien être une découverte à laquelle il ne s’attendait pas.

Quoiqu’il en soit, cet ensemble de circonstances joue à l’inverse de ce qu’il en est pour Roger. Celui-ci n’ayant aucune sorte d’ancrage personnel autre que la symbiose qui l’unit à Omar, semble alors déstabilisé pourrait-on dire d’un mot un peu vague mais qui signifie certainement une détresse intérieure—peut-on aller jusqu’à supposer qu’il y a en lui une pulsion sacrificielle qu’il met en œuvre au profit d’Omar ? Le film n’est pas totalement clair et tout se passe comme s’il voulait faire alterner des épisodes descriptifs très visuels, combat de béliers, course de chameaux, avec cette opacité volontairement maintenue.

Alternance aussi entre les scènes de violence sanglante et celles d’empathie voire de tendresse avec les enfants des rues d’Alger auxquels Omar s’identifie. Le film est parfois brutal mais il n’est pas méchant, on y voit poindre par ci par là différentes sortes d’amour et c’est certainement une des choses que le réalisateur voulait dire à propos des truands, en tout cas dans la version algérienne qu’en donne Omar, alors qu’il l’avait peut-être ignorée pendant sa vie de truand français ! Parmi les explications diverses de son surnom « la fraise » on retient (mais cela pourrait être pure dérision) l’idée de fraîcheur : il y a assonance entre les deux mots. Mais l’ambiguïté est omniprésente, les fraises, tendre cadeau à une mère aimée, peuvent aussi être traîtreusement remplies d’aiguilles en vue d’une cruelle vengeance. Ainsi en serait-il dans le monde des truands, sur lequel le film nous invite à ne pas avoir d’idées préconçues ; son projet serait de repartir de celles que nous devons à une longue tradition, notamment cinématographique, mais pour les faire bouger et les montrer autrement.

Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.

– Utiles

– Utiles

de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun

Cliquez ici pour voir le film et le mot de passe utilesjoussour

–Entre nos mains

de Leila Saadna

Cliquez ici pour voir le film, puis mot de passe utilesjoussour

Et sa bande-annonce, cliquez ici

Note de présentation :

Ajar-Paris par Fanta Dramé, Plon 1922