Editorial

La Lettre offre ce mois-ci à ses lecteurs un bel éventail de textes de fiction, qui outre l’intérêt propre à chacun d’eux devrait leur permettre des comparaisons intéressantes, par exemple entre écrits de femmes et écrits d’hommes ou entre écrits francophones et écrits arabophones. Nous devons plusieurs de ces romans (ou nouvelles) aux éditions Barzakh d’Alger qui sont un excellent lieu pour comprendre et recevoir ce que le roman maghrébin peut nous apporter aujourd’hui. « De glace et de feu » par la Palestinienne Suzanne El Kenz, nous aide à comprendre quelle étrange et terrible « maladie » découle de cette appartenance dans le contexte historico-politique de sa vie hier comme aujourd’hui. Autre écriture de femme, celle de la jeune auteure marocaine Salma El Moumni qui dans « Adieu Tanger » essaie elle aussi de comprendre ce qui pèse lourdement sur elle et qui est à l’origine de son écriture, à condition qu’elle quitte Tanger. « Taxis » par Aïmen Laïhem est vraiment intéressant pour comprendre l’évolution de la narration dans l’écriture algérienne contemporaine et par rapport à celle des générations précédentes. Et si maintenant on passe à l’écriture en arabe, on peut y faire des constatations assez semblables, à en juger par les nouvelles de Salah Badis : » Des choses qui arrivent ». L’universitaire et critique marocain Ridha Boukhris a bien voulu nous faire partager un article qu’il a publié dans « La Presse de Tunisie » sur une écrivaine arabophone de son pays, Dorra Fazaâ. Et c’est grâce à ces différents textes que nous pouvons nous faire une idée de la fiction maghrébine aujourd’hui.

Reste évidemment les essais dans le domaine historique et en matière de sciences humaines. L’article de Daniel Rivet, professeur émérite à la Sorbonne nous en donne un exemple : il analyse un ouvrage de synthèse consacré à l’ « Histoire du Maghreb depuis les indépendances ».

Le cinéma est encore et toujours un moyen très précieux, le plus précieux peut-être, de comprendre les mentalités d’aujourd’hui. Au Maroc, pays profondément traumatisé par certains souvenirs du règne d’Hassan II, une nouvelle génération tente d’imposer son exigence de vérité, comme le prouve le film de la réalisatrice Asmae El Moudir « La Mère de tous les mensonges ».

Et les fidèles du « Chat du Rabbin » trouveront une fois de plus leur bonheur en partageant les propos de Michel Wilson sur le dernier Volume de Joann Sfar.

Denise Brahimi

Peut-être souhaitez-vous faire un don à notre association, pour contribuer à notre fonctionnement? Et notamment au coût de réalisation de cette Lettre?

Vous en avez la possibilité en cliquant ICI. Merci d’avance!

Et si vous souhaitez nous faire le plaisir de nous rejoindre en adhérant, c’est LA!

Parution du 10è épisode du podcast « Et de nous qui se souviendra ? », le 16 novembre 2023.

« Pierre-Henri, Saint-Eugène », le 10ème épisode du Podcast Et de nous qui se souviendra est en ligne.

https://smartlink.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra/pierre-henri-saint-eugene

« C’est à la façon dont elle respecte ses anciens qu’on reconnait une grande nation » affirme Pierre-Henri, le Pied-Noir marseillais de Notre-Dame d’Afrique. Celui qui a mené croisade pour la réhabilitation des cimetières français en Algérie analyse les raisons d’un échec. Il nous parle aussi de ses réussites, et notamment le retour des Pieds-Noirs en Algérie. De ses nombreuses initiatives de coopération et de rapprochement des peuples, menées à la manière d’un entrepreneur, il retire une vision claire des relations franco-algériennes depuis l’indépendance de l’Algérie.

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

« Et de nous qui se souviendra ? », créé et produit par Nicole Guidicelli, auteure indépendante, est un podcast qui donne la parole aux derniers pieds-noirs. Il est en ligne sur toutes les plateformes d’écoute et de téléchargement (Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer…).

Hommage à une communauté en voie de disparition, il a pour objectif d’aider les pieds-noirs à transmettre. Il s’adresse à leurs descendants, aux enseignants qui souhaitent parler de la guerre d’Algérie, et plus largement à tous ceux qui s’intéressent aux exils et à la résilience. Il interroge l’exil comme acte fondateur ainsi que les questions d’identité, d’invisibilité et d’intégration. Il pose également la question de la transmission et de la mémoire des pieds-noirs.

Le projet a démarré en janvier 2022, année de commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

Pour écouter les épisodes déjà parus : https://podcast.ausha.co/et-de-nous-qui-se-souviendra

« DE GLACE ET DE FEU » par Suzanne El Kenz, roman , éditions Barzakh 2023

De l’auteure de ce roman, on sait qu’elle est d’origine palestinienne, née à Gaza, et qu’elle a vécu dans plusieurs pays dont l’Algérie avant de s’installer en France où elle est devenue professeur d’arabe à Nantes, ville qui est d’ailleurs le lieu du présent roman. Etant donnée la terrible actualité que nous vivons aujourd’hui, concernant Gaza, la ville où elle est née dans une famille implantée de longue date en ce lieu, on pourrait penser que Suzanne El  Kenz va évoquer longuement ce drame ou plutôt même ce qui ne pouvait manquer d’être la tragédie de sa vie, dès l’origine et continûment jusqu’à aujourd’hui. Or il n’en est rien et les choses ne sont pas dites ainsi dans le livre ou en tout cas pas directement, l’appartenance palestinienne de la narratrice n’est pas explicite et c’est uniquement à travers ses effets qu’on peut en juger—mais ces effets sont considérables et d’un genre très particulier que le livre analyse finement, changeants et instables dans leur apparence et pourtant semble-t-il fixés immuablement.

Kenz va évoquer longuement ce drame ou plutôt même ce qui ne pouvait manquer d’être la tragédie de sa vie, dès l’origine et continûment jusqu’à aujourd’hui. Or il n’en est rien et les choses ne sont pas dites ainsi dans le livre ou en tout cas pas directement, l’appartenance palestinienne de la narratrice n’est pas explicite et c’est uniquement à travers ses effets qu’on peut en juger—mais ces effets sont considérables et d’un genre très particulier que le livre analyse finement, changeants et instables dans leur apparence et pourtant semble-t-il fixés immuablement.

La narratrice est celle qui se désigne comme « moi » au cours du récit mais qui revendique aussi une diversité de noms et prénoms de manière à rendre évidente la difficulté où elle est d’appréhender sa propre personnalité. Le fait le plus marquant et constant dans tout le roman est qu’elle est une femme malade et même très gravement : elle est sur un lit d’hôpital lorsqu’on fait connaissance avec elle, et on a l’impression qu’elle ne peut s’en évader autrement que par le rêve et l’imagination. Elle a pourtant une famille proche d’elle dans l’espace local, un mari et des enfants. Mais lorsqu’elle obtient la permission d’aller les rejoindre, sans doute à sa propre demande bien qu’il soit difficile de dire si elle le désire profondément, cette échappée est de courte durée et il faut précipitamment qu’elle rejoigne son lit d’hôpital qui semble être son seul havre en ce monde, justement sans doute parce que c’est de là qu’elle peut le mieux partir en rêve vers des pays froids et glacés, blocs de glace ou calotte polaire —à l’inverse de la Palestine qu’elle n’évoque jamais de manière réaliste mais tout au plus métaphoriquement. De la maladie dont elle souffre, on pourrait dire que c’est l’exil et la nostalgie, mais en fait son incapacité à vivre vient plutôt de ne pouvoir les désigner aussi clairement, c’est une sorte de mal métaphysique dont elle est atteinte sans pouvoir même l’identifier ni se battre contre lui. De la maladie qui est son état, on ne saurait même dire qu’elle est devenue pour elle une seconde nature, car c’est la seule et on dirait qu’elle n’en connaît ou n’en a jamais connu d’autre.

De la maladie dont elle souffre, on pourrait dire que c’est l’exil et la nostalgie, mais en fait son incapacité à vivre vient plutôt de ne pouvoir les désigner aussi clairement, c’est une sorte de mal métaphysique dont elle est atteinte sans pouvoir même l’identifier ni se battre contre lui. De la maladie qui est son état, on ne saurait même dire qu’elle est devenue pour elle une seconde nature, car c’est la seule et on dirait qu’elle n’en connaît ou n’en a jamais connu d’autre.

On croit comprendre que là est la raison pour laquelle elle refuse, et même assez vite, ce qui à d’autres apparaîtrait comme une occasion merveilleuse d’échapper au désespoir et à la léthargie de ceux et celles qui se sentent abandonné(e)s. Cette échappatoire porte explicitement dans le livre le nom de « Lamour », c’est un homme plein de délicatesse et d’attentions qui a pris l’habitude de rendre visite à la femme malade, et de la soutenir fidèlement par sa présence. Or vient le moment où elle le repousse et refuse de le voir, le laissant à son tour désespéré.

Pas plus qu’à d’autres propos le livre ne fournit ici d’explication, le lecteur se dit évidemment que cette sorte de salut aurait été bien trop facile et même totalement improbable et peu à peu par la suite, viendront quelques éléments d’explication pour un portrait de Lamour, révélant les faiblesses de celui qu’on avait cru être l’homme fort dont la malade avait besoin. Lamour a été élevé par une mère odieusement raciste, c’est un être à la dérive, qui en fait cherche lui-même à qui ou à quoi s’accrocher, et bien que l’auteure se garde comme toujours du réalisme, on croit comprendre que Lamour, envoyé en prison par sa terrible mère, deviendra la proie d’un islamiste qui l’entraînera avec lui dans de douteux combats. Le rapprochement avec Lamour ne pouvait être la solution à ce qui d’ailleurs n’en a pas et n’est pas un problème. Lamour qui est français provoque chez la narratrice le sentiment que le français n’est pas sa langue maternelle même si c’est la langue dans laquelle elle écrit.

De cette différence de langue, invisible à certains et pourtant essentielle, l’auteur parle à sa manière habituelle, qui donne à sentir et à deviner. Nous ne sommes pas dans un domaine où les êtres et leurs comportements pourraient relever d’explications claires, c’est sans doute la conviction à laquelle l’a conduite sa déjà longue vie de femme et de romancière, cependant le refus d’explications trop tranchées ne s’oppose nullement à la force des certitudes intérieures que le texte diffuse comme une lumière qui est en lui.

Denise Brahimi

« ADIEU TANGER » par Salma El Moumni, éditions Grasset, 2023

C’est le premier livre de cette jeune romancière qui n’a pas encore vingt-cinq ans. D’origine marocaine, elle reçoit un excellent accueil de la part du milieu littéraire français, et vit désormais à Paris. Tanger où elle est née et a passé son enfance et son adolescence reste le noyau ou le cœur de sa sensibilité, mais on pourrait dire qu’il en est ainsi pour le meilleur et pour le pire, et de toute façon comme c’est exactement le sujet de son livre, il faut essayer de la suivre dans ses ambiguïtés. Ce qu’elle raconte comporte des éléments factuels et aussi toute une analyse psychologique, auto-analyse sans doute pour une bonne part dont elle espère tirer un soulagement aux difficultés qu’elle éprouve : les principales et les plus visibles concernent le choix d’un lieu de vie. Faute de pouvoir distinguer clairement entre Salma El Moumni l’auteure et son personnage féminin, Alia, c’est de celle-ci qu’on est amené à parler, qu’il s’agisse d’autobiographie ou d’autofiction. Depuis la parution de son livre, la première a d’ailleurs beaucoup parlé de la seconde, et c’est à travers celle-ci, Alia, qu’on peut essayer de résumer brièvement les faits.

Ce qu’elle raconte comporte des éléments factuels et aussi toute une analyse psychologique, auto-analyse sans doute pour une bonne part dont elle espère tirer un soulagement aux difficultés qu’elle éprouve : les principales et les plus visibles concernent le choix d’un lieu de vie. Faute de pouvoir distinguer clairement entre Salma El Moumni l’auteure et son personnage féminin, Alia, c’est de celle-ci qu’on est amené à parler, qu’il s’agisse d’autobiographie ou d’autofiction. Depuis la parution de son livre, la première a d’ailleurs beaucoup parlé de la seconde, et c’est à travers celle-ci, Alia, qu’on peut essayer de résumer brièvement les faits.

Alia, jeune lycéenne de Tanger ne souffre d’aucun problème social ou familial particulier, mais vit très mal le fait d’être une adolescente et une jeune fille appartenant au sexe féminin dans une ville et sans doute plus généralement dans un pays où le désir des hommes s’exprime sous la forme d’une sexualité très agressive, voire dangereuse — aussi bien dans la vie quotidienne que dans la perception qu’une jeune personne comme Alia peut avoir d’elle-même, en tout cas de son corps. Cette inquiétude, voire cette incompréhension du comportement masculin, l’amène à essayer de le connaître et de se connaître par un moyen qui va se retourner contre elle et gravement. Elle se photographie elle-même dans toute sorte de poses propres à susciter le désir masculin, mais elle commet l’erreur de monter ses photos à celui qu’elle croit son ami, un garçon sans scrupule, Quentin, qui les diffuse sur internet et exerce sur elle, par ce moyen, un chantage odieux. En fait, elle n’a pas d’autre solution que de quitter Tanger, où le danger est très grand pour elle si les photos sont identifiées, car il existe dans le code pénal marocain un certain article 483 particulièrement vigilant à l’égard de tout ce qui peut être considéré comme «outrage public à la pudeur» et qui prévoit pour ce délit une peine d’emprisonnement.

Alia quitte donc Tanger pour trouver refuge en France, ce qui coïncide d’ailleurs avec le moment où elle vient y faire ses études supérieures. Ici commencent pour Alia des difficultés de type psychologique, qui l’empêchent de trouver le calme et d’être rassurée sur elle-même. Elle continue à ressentir de manière obsessionnelle une menace qui pèserait sur elle, elle a l’impression que Quentin la poursuit — sans doute est-elle encore amoureuse de lui en même temps qu’elle en a peur— et elle éprouve une telle nostalgie de Tanger qu’elle n’a aucune chance de s’adapter à la vie en France. Cependant et malgré cette douleur, elle découvre que la tentative de retourner dans sa ville natale est illusoire et qu’il n’y a plus là-bas de place pour elle ni de possibilité d’y vivre (ni non plus d’amour qui pourrait l’y aider).

Ici commencent pour Alia des difficultés de type psychologique, qui l’empêchent de trouver le calme et d’être rassurée sur elle-même. Elle continue à ressentir de manière obsessionnelle une menace qui pèserait sur elle, elle a l’impression que Quentin la poursuit — sans doute est-elle encore amoureuse de lui en même temps qu’elle en a peur— et elle éprouve une telle nostalgie de Tanger qu’elle n’a aucune chance de s’adapter à la vie en France. Cependant et malgré cette douleur, elle découvre que la tentative de retourner dans sa ville natale est illusoire et qu’il n’y a plus là-bas de place pour elle ni de possibilité d’y vivre (ni non plus d’amour qui pourrait l’y aider).

La voilà donc incapable de se choisir un lieu ni physiquement ni psychiquement. Et telle est pour elle, explique Salma El Moumni, l’origine de l’écriture. Car malgré la richesse de la littérature marocaine, elle a le sentiment de n’y avoir trouvé aucun portrait de quelqu’une qui lui ressemblerait.

On a aussi l’impression qu’elle est parfois traversée par une autre incertitude, concernant son appartenance sexuelle et elle aurait alors la tentation de se prendre pour un garçon, du moins pour une sorte d’androgyne —où l’on peut voir un désir d’échapper à tout ce que la féminité a de trop vulnérable. En tout cas, il est certain que le personnage d’Alia est à la recherche de lui-même, ce qui n’a rien d’étonnant dans un premier roman mais qui fait qu’on s’attache à celui-ci, dont on sent qu’il est porteur d’un avenir, littéraire en tout cas, d’autant que l’auteure se montre très consciente de tous les pièges dans lesquels elle veut éviter de tomber. Elle refuse d’entrer dans toute catégorie préétablie (telle qu’Arabe, immigrée, beurette …) dans le regard et le langage des autres.

Comme le retour à Tanger, toute assignation est impossible : est-ce cela la liberté ? On attend la suite.

Denise Brahimi

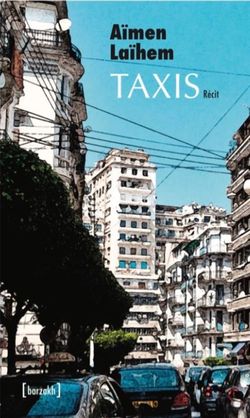

« TAXIS » par Aïmen Laïhem, récit, éditions Barzakh, 2023

On pourrait dire de ce petit livre qu’il raconte une histoire à deux personnages, le narrateur et la ville d’Alger. Il est vrai que s’y trouvent aussi esquissés de nombreux figurants qui le plus souvent restent anonymes et qu’on ne fait qu’apercevoir pendant un court moment : ce sont les autres clients des taxis qu’emprunte chaque jour le narrateur, pour un trajet très routinier et d’ailleurs très court, bien que de durée variable selon l’état de la circulation mais ne dépassant jamais une demi-heure et parfois de quelques minutes seulement . Il serait donc abusif de dire que les taxis, importants au point d’être le titre du récit, sont le lieu de rencontres avec les autres si l’on voulait donner au mot « rencontre » le sens fort qu’l a parfois et qui implique une forme de communication même très peu verbale mais cependant importante humainement. Il est vrai que les taxis d’Alger favorisent le contact avec une ou plusieurs personnes qui sont les autres passagers, et il est bien rare que le narrateur s’y retrouve seul avec le « taxieur » comme on dit à Alger —ce qui donne à celui-ci ainsi qu’à sa fonction une certaine importance, à la différence de ce qui se passe dans d’autres pays comme la France. N’empêche que si rencontres il y a, elles sont toujours brèves et qu’on serait tenté de les dire d’une grande insignifiance, quelles que soient les bribes de dialogue et de conversations qu’elles donnent à entendre. L’auteur visiblement ne cherche pas à nous persuader que les taxis d’Alger sont un lieu de découverte des êtres humains —cette formulation serait beaucoup trop forte et trop « humaniste » justement.

Il serait donc abusif de dire que les taxis, importants au point d’être le titre du récit, sont le lieu de rencontres avec les autres si l’on voulait donner au mot « rencontre » le sens fort qu’l a parfois et qui implique une forme de communication même très peu verbale mais cependant importante humainement. Il est vrai que les taxis d’Alger favorisent le contact avec une ou plusieurs personnes qui sont les autres passagers, et il est bien rare que le narrateur s’y retrouve seul avec le « taxieur » comme on dit à Alger —ce qui donne à celui-ci ainsi qu’à sa fonction une certaine importance, à la différence de ce qui se passe dans d’autres pays comme la France. N’empêche que si rencontres il y a, elles sont toujours brèves et qu’on serait tenté de les dire d’une grande insignifiance, quelles que soient les bribes de dialogue et de conversations qu’elles donnent à entendre. L’auteur visiblement ne cherche pas à nous persuader que les taxis d’Alger sont un lieu de découverte des êtres humains —cette formulation serait beaucoup trop forte et trop « humaniste » justement.

Cependant et du fait même qu’il en donne le récit, c’est sans doute l’indication qu’l ne les juge pas sans importance ni sans intérêt : sinon rencontre au sens fort, il y a confrontation physique et sensorielle, ce qui est de loin la forme la plus fréquente de l’expérience que nous avons de nos supposés semblables—mais c’est peut-être l’occasion de mettre en question ce dernier mot. Personne n’est semblable, tout le monde est différent, intéressant ou pas, cette conviction semble bien celle du narrateur, qu’il la formule ou pas ; et en ce sens les taxis d’Alger seraient un haut lieu de prise de conscience de l’individualisme, un trait propre à Alger peut-être et qui n’a même pas besoin d’être dit par l’auteur tant il ressort clairement de la succession des récits. En fait, c’est à lui-même que ces courts trajets quotidiens renvoient le narrateur, même s’il ne formule pas toujours les pensées qui naissent en lui à cette occasion. Cette manière d’être le distingue d’un autre personnage présent dans le livre, sa mère (dont la mort nous fera prendre conscience du passage du temps). Celle-ci est au contraire spécialiste d’une formulation incessante et très élaborée usant d’un langage qu’elle maîtrise parfaitement (comme toute autre chose d’ailleurs). Il est clair qu’à travers sa vision quelque peu ironique de la figure maternelle, le narrateur veut s’en distinguer et nous devons certainement comprendre que son rapport au langage, essentiel du fait qu’il est écrivain, est tout à fait autre que celui dont sa mère pense sans doute lui avoir transmis le modèle. Cette indication est précieuse pour les lecteurs que nous sommes : le narrateur nous laisse beaucoup à deviner ou à pressentir par empathie, son livre est celui d’un taiseux comme on dit en francophonie, et c’est peut-être parce que l’auteur est encore très jeune (à peine 25 ans) qu’il n’a aucun goût pour le bavardage, supposé en effet être un plaisir sénile.

En fait, c’est à lui-même que ces courts trajets quotidiens renvoient le narrateur, même s’il ne formule pas toujours les pensées qui naissent en lui à cette occasion. Cette manière d’être le distingue d’un autre personnage présent dans le livre, sa mère (dont la mort nous fera prendre conscience du passage du temps). Celle-ci est au contraire spécialiste d’une formulation incessante et très élaborée usant d’un langage qu’elle maîtrise parfaitement (comme toute autre chose d’ailleurs). Il est clair qu’à travers sa vision quelque peu ironique de la figure maternelle, le narrateur veut s’en distinguer et nous devons certainement comprendre que son rapport au langage, essentiel du fait qu’il est écrivain, est tout à fait autre que celui dont sa mère pense sans doute lui avoir transmis le modèle. Cette indication est précieuse pour les lecteurs que nous sommes : le narrateur nous laisse beaucoup à deviner ou à pressentir par empathie, son livre est celui d’un taiseux comme on dit en francophonie, et c’est peut-être parce que l’auteur est encore très jeune (à peine 25 ans) qu’il n’a aucun goût pour le bavardage, supposé en effet être un plaisir sénile.

Il n’empêche que les bribes de cheminement quotidien, qui pour lui se passent en taxi, le font cheminer aussi, plus ou moins perceptiblement, dans son intériorité et finissent par composer un parcours, c’est-à-dire probablement une évolution. Il en est ainsi pour ses amours, dont nous savons bien peu de chose, sinon qu’il y a dans sa vie une femme, éloignée dans l’espace puisqu’elle vit en Tunisie mais proche de son cœur et de son désir et dont on a le temps de comprendre, à la fin du livre, qu’elle éprouve la même chose réciproquement.

Il y a peu de certitudes dans « Taxis » et bien peu de moments qui dépassent la perception du présent. Cependant on ne dira pas non plus que c’est un livre blasé ou dépressif, car l’immédiateté sur laquelle il s’établit est une forme de plénitude, et il en est sans doute ainsi largement grâce aux paysages d’Alger vus à travers les vitres du taxi. Le travail de l’auteur à cet égard n’est pas celui d’un peintre mais plutôt d’un photographe adepte de l’instantané et aussi, partiellement, de l’inattendu, comme le sont ces orages qui s’abattent inopinément sur la ville et l’embarquent dans une métamorphose fantastiquement décrite.

Cet exemple montre comment Aïmen Laïhem se situe, que ce soit spontanément ou par l’effet d’une volonté délibérée, loin des clichés qu’une ville comme Alger a pu susciter au cours de sa longue histoire, et surtout pendant la période coloniale. C’est pourquoi les jeunes écrivains sont précieux du fait que n’ayant pas vécu ce passé là ils ne peuvent qu’inventer leurs propres représentations. « Taxis » est en effet un récit inventif qui charme par son originalité.

Denise Brahimi

« DES CHOSES QUI ARRIVENT » par Salah Badis, nouvelles traduites de l’arabe (Algérie), éditions Barzakh, 2023

Pour ne parler que du domaine de la fiction arabophone, seuls les traducteurs peuvent nous y donner accès et c’est une chance encore trop rare qu’il faut saluer au passage : ce livre appartient à la collection Khamsa, consacrée aux fictions arabophones du Maghreb, il se compose de 9 nouvelles, qui étaient achevées en 2018, ce qui veut dire qu’il a fallu un certain temps pour que leur traduction en français nous parvienne. Ce délai devient compréhensible si on lit la note du traducteur Lotfi Nia, qui est courte mais d’un grand intérêt.

On y apprend en effet que les nouvelles de Salah Badis ici traduites ont été écrites dans une langue fort complexe, mélange d’arabe littéral ou classique, d’arabe commun appelé « daridja » et de français « sous différentes formes »(il s’agit sans doute de niveaux de langue, plus ou moins savante ou populaire) ; ce dont le traducteur a essayé de rendre compte, mais nous sommes obligés d’admettre que toute une partie de la saveur des textes, qui découle de cette langue, ne peut que nous échapper, et en fait c’est miracle que nous puissions parfois en deviner quelque chose , alors même qu’il fallait éviter la lourdeur des notes pour garder à la langue la fluidité et spontanéité qui caractérisent  l’auteur Salah Badis. D’ailleurs celui-ci est lui-même traducteur et poète, il a publié très jeune son premier recueil de poèmes en 2016, alors qu’il n’avait que 22 ans, et l’on voit bien dans les nouvelles à quel point son écriture concerne la jeunesse actuelle, on peut même dire qu’elle lui est presque entièrement consacrée. Cette galerie d’esquisses est d’autant plus fournie que la forme de la nouvelle multiplie les personnages, admettant d’emblée qu’on les verra pendant un temps très bref, alors que dans la forme narrative dominante qui est le roman, l’auteur s’attache principalement à un seul personnage du début à la fin, qu’il s’agisse ou non d’une autobiographie.

l’auteur Salah Badis. D’ailleurs celui-ci est lui-même traducteur et poète, il a publié très jeune son premier recueil de poèmes en 2016, alors qu’il n’avait que 22 ans, et l’on voit bien dans les nouvelles à quel point son écriture concerne la jeunesse actuelle, on peut même dire qu’elle lui est presque entièrement consacrée. Cette galerie d’esquisses est d’autant plus fournie que la forme de la nouvelle multiplie les personnages, admettant d’emblée qu’on les verra pendant un temps très bref, alors que dans la forme narrative dominante qui est le roman, l’auteur s’attache principalement à un seul personnage du début à la fin, qu’il s’agisse ou non d’une autobiographie.

Le recueil de nouvelles nous permet de voir vivre, très brièvement (il s’agit toujours d’un moment de vie, et non d’une totalité close sur elle-même) une dizaine ou une douzaine de garçons et filles ou d’adultes encore jeunes, qui vivent à Alger ou dans ses environs immédiats (d’où l’importance des transports, le train souvent, le taxi parfois). Beaucoup d’entre eux sont étudiants, sans que leur vocation pour les études supérieures soient toujours évidente, mais il semble bien que ce trait ne soit pas propre à l’Algérie ! Cependant, dans les nouvelles que nous lisons, il accentue une sorte de flottement ou d’incertitude des personnages à l’égard d’eux-mêmes, d’autant que même lorsqu’ils sont arrivés au stade d’une insertion professionnelle, celle-ci reste fragile, et ne leur assure aucune sécurité. L’auteur reste très discret sur la situation historique et politique du pays, il ne donne pas souvent de date précise, on en trouve une cependant au début de la nouvelle qui s’intitule « Sonaret, entreprise d’Etat » : « A la fin de l’année 1993 ». Comme dans cet exemple, on croit comprendre qu’au cœur de la période dont parle l’auteur se trouve la tristement célèbre décennie noire qui a plongé tout le pays dans une sorte de détresse, toute perspective d’avenir étant alors impossible. C’est vraiment une génération « no future » comme on dit en anglais. Cependant, Salah Badis refuse d’inscrire ses personnages dans un déterminisme qui aurait pour but d’expliquer leur caractère et leur comportement. Il aborde la situation non par ses causes mais par ses effets, ce qui pourrait bien être le parti-pris de la littérature, différente en cela de l’histoire et de la sociologie : ici le propos de l’auteur n’est pas d’analyser, mais de donner à voir et sentir, sans toutefois demander au lecteur une empathie particulière, d’autant que ses personnages ne sont pas nécessairement sympathiques— d’ailleurs on ne les connaît pas suffisamment pour qu’advienne ce qui serait une sorte de partage avec eux. La nouvelle suggère plutôt qu’elle ne développe et affirme.

Cependant, Salah Badis refuse d’inscrire ses personnages dans un déterminisme qui aurait pour but d’expliquer leur caractère et leur comportement. Il aborde la situation non par ses causes mais par ses effets, ce qui pourrait bien être le parti-pris de la littérature, différente en cela de l’histoire et de la sociologie : ici le propos de l’auteur n’est pas d’analyser, mais de donner à voir et sentir, sans toutefois demander au lecteur une empathie particulière, d’autant que ses personnages ne sont pas nécessairement sympathiques— d’ailleurs on ne les connaît pas suffisamment pour qu’advienne ce qui serait une sorte de partage avec eux. La nouvelle suggère plutôt qu’elle ne développe et affirme.

Deux thèmes récurrents aident à dégager du livre une signification. L’un concerne les appartements, leur choix, leur description. La plupart des couples sont lancés dans la recherche d’un lieu mais elle reste bien souvent décevante et la seule solution, en tout cas provisoirement, sera de retourner habiter chez maman ou belle-maman. Une évolution certaine—et peut-être faut-il parler d’une révolution—sépare les appartements à l’ancienne, par exemple ceux que les Pieds noirs ont laissés derrière eux en quittant l’Algérie au début des années 60, de ceux qui se construisent désormais selon un modèle totalement différent : les appartements nouveaux sont fonctionnels certes ( c’est le mot qu’on emploie officiellement à leur sujet )mais aussi tout à fait sans charme, se refusant le plaisir d’un balcon ouvert sur la ville et sur la mer. Sans doute est-ce lié à la montée en force des classes moyennes ? ou de l’individualisme qui les caractérise par rapport aux formes antérieures de vie plus souvent familiales et collectives ?

L’autre thème qui évidemment ne peut qu’engendrer un sentiment d’instabilité est celui du tremblement de terre, renvoyant à un passé proche et toujours menaçant : le séisme de 2003 à Boumerdès a fait 2300 morts et 10.000 blessés). N’est-ce pas pour un écrivain le meilleur moyen de rappeler ce qu’est pour une population, corps et âme, le sentiment constant de sa fragilité ?

Denise Brahimi

« CHAYON MINA EL BAHRI FINA », de Dorra Fazaâ Tunis, Editions Sindbad, 2020

Publié dans « La Presse de Tunisie », le16/12/2023

(Article portant sur le roman en arabe littéraire de Dorra Fazaâ, avocate et assistante universitaire à la faculté des Sciences économiques et de gestion de Nabeul et romancière tunisienne) Le plus essentiel et le plus fort dans l’art de ce roman de Dorra Fazaâ, ce n’est pas uniquement l’intelligente construction des personnages et leur habile mise en scène, mais aussi et surtout le suspense aux effets puissants que cette romancière d’exception sait parfaitement ménager en intensifiant la fragmentation et la discontinuité dans le découpage de la structure narrative et en établissant volontairement ce délicieux «désordre» narratif qui, loin de lasser le lecteur, attise de plus en plus son désir d’aller jusqu’au bout de l’histoire en le maintenant sous une tension constante…

Le plus essentiel et le plus fort dans l’art de ce roman de Dorra Fazaâ, ce n’est pas uniquement l’intelligente construction des personnages et leur habile mise en scène, mais aussi et surtout le suspense aux effets puissants que cette romancière d’exception sait parfaitement ménager en intensifiant la fragmentation et la discontinuité dans le découpage de la structure narrative et en établissant volontairement ce délicieux «désordre» narratif qui, loin de lasser le lecteur, attise de plus en plus son désir d’aller jusqu’au bout de l’histoire en le maintenant sous une tension constante…

Il y a des larmes et du sel dans le premier roman entre tous remarquable de Dorra Fazaâ, «Chaïon mina el bahr fina» (Quelque chose de la mer en nous). Des larmes et du sel que révèle discrètement ce titre métaphorique et qui tombent, au chapitre inaugural, des yeux de Alya, la mère de Béchr Limem par qui le malheur arrive :

«Comme elle n’a jamais pleuré depuis des années, un fleuve abondant éclata dans les yeux de la femme qui a essayé de ne jamais renoncer; du sel brûlant coula sur les blessures des années, les revers des jours et les défaites du temps. Elle a pleuré comme une enfant (…). Sans résistance, elle a abdiqué espérant laver les souillures de sa vie. Elle croyait que les larmes sont capables d’effacer les péchés et qu’elles sont une once de la mer en nous, la mer qui nous purifie par son flux et reflux nous inonde, nous noie et nous distrait… Celles-là sont les larmes, quelque chose de la mer en nous». (pp. 12-13).

C’est que sous la boue intérieure dans laquelle patauge l’ethos de ce redoutable personnage de premier plan qui apparaît de manière discontinue, mais marquante, dans presque tous les chapitres du roman, il reste quelque chose d’humain qui demande encore à être purifié par ce liquide lacrymal ayant quelque chose de la mer (le sel) purificatrice, quand le destin se retourne soudain et sort ses griffes pour frapper, blesser à mort et laisser des stigmates indélébiles sur l’âme et le corps. Mais rien n’y fait ! Car cette problématique femme du monde, Alya Abess, a beau pleurer à chaudes larmes, lorsque lui parvint la triste nouvelle de l’accident mortel de son fils chéri, sa purification par les larmes et leur sel ne serait pas de si tôt : personnage «dégradé» (en termes de Georg Luckàs) «dont l’aventure profonde est la recherche dégradée» (Ibid.), non pas vraiment de «valeurs authentiques» (Ibid.), mais des «valeurs» inauthentiques, superficielles, éphémères, du «monde lui aussi dégradé» (Ibid.) de l’argent, des apparences et de l’artifice, Alya, venimeuse et à l’ego gravement hypertrophié, va continuer à nous sidérer, le long de ce roman, surtout par l’étrange turpitude de son esprit qui n’a de semblable que celui de son enfant. Celui-là qu’elle a trop aimé et protégé, trop possédé et «castré», qu’il est maintenant coincé dans les cordes d’un insurmontable complexe d’Œdipe. Prodigieusement avancé, lui aussi, en perversion et en monstruosité presque naturelle, ce beau monstre fait à son image a hérité d’elle son venin, sa condescendance blessante et la vanité qu’elle semble tirer du mépris qu’elle affiche aux autres d’où qu’ils viennent. D’elle, il a hérité surtout cette formidable puissance du Mal qui l’habite. Avec elle, ses rapports sont sado-masochistes et il les transpose, par une sorte de vengeance presque consciente, presque délibérée, sur ses amantes ou plutôt poupées qu’il aime casser aussitôt qu’il en a joué et en a joui à fond.

Mais rien n’y fait ! Car cette problématique femme du monde, Alya Abess, a beau pleurer à chaudes larmes, lorsque lui parvint la triste nouvelle de l’accident mortel de son fils chéri, sa purification par les larmes et leur sel ne serait pas de si tôt : personnage «dégradé» (en termes de Georg Luckàs) «dont l’aventure profonde est la recherche dégradée» (Ibid.), non pas vraiment de «valeurs authentiques» (Ibid.), mais des «valeurs» inauthentiques, superficielles, éphémères, du «monde lui aussi dégradé» (Ibid.) de l’argent, des apparences et de l’artifice, Alya, venimeuse et à l’ego gravement hypertrophié, va continuer à nous sidérer, le long de ce roman, surtout par l’étrange turpitude de son esprit qui n’a de semblable que celui de son enfant. Celui-là qu’elle a trop aimé et protégé, trop possédé et «castré», qu’il est maintenant coincé dans les cordes d’un insurmontable complexe d’Œdipe. Prodigieusement avancé, lui aussi, en perversion et en monstruosité presque naturelle, ce beau monstre fait à son image a hérité d’elle son venin, sa condescendance blessante et la vanité qu’elle semble tirer du mépris qu’elle affiche aux autres d’où qu’ils viennent. D’elle, il a hérité surtout cette formidable puissance du Mal qui l’habite. Avec elle, ses rapports sont sado-masochistes et il les transpose, par une sorte de vengeance presque consciente, presque délibérée, sur ses amantes ou plutôt poupées qu’il aime casser aussitôt qu’il en a joué et en a joui à fond.

Là, dans cette superbe et permanente manipulation du suspense à la Hitchcock qu’elle continue à mettre en place jusqu’au paragraphe ultime de ce roman, Dorra Fazaâ nous paraît très douée qui s’ingénie à nous impatienter et nous faire, non pas lire son roman, mais le dévorer, comme d’ailleurs dans son deuxième roman «Okhfi el Hawa» (J’occulte l’amour) où elle fait preuve aussi de ce même talent très avantageux lui permettant de nous entraîner dans tous les extrêmes de l’émotion et de la jouissance littéraire.

Dorra Fazaâ, «Chayon mina el bahri fina», Tunis, Editions Sindbad, 2020, 482 pages. ISBN : 9 789938 958546. Prix Fondation Abdelwahab Ben Ayed (FABA) 2020.

Ridha Boukhris

« HISTOIRE DU MAGHREB DEPUIS LES INDEPENDANCES. Etats, sociétés, cultures » par Karima Dirèche, Nessim Znaien et Aurelia Dusserre, Armand Colin, 2023, 426 p.

Cet ouvrage de synthèse sur les trois pays du Maghreb est le premier, à notre connaissance, à écrire cette histoire en langue française depuis les années 1960. On disposait déjà de très bons ouvrages, mais portant sur un seul des trois pays. Il fallait donc de l’audace pour renouer avec cette transversalité (ou pan-maghrébinité) ayant caractérisé des livres qui sont devenus des classiques, tels que Le Maghreb entre les deux guerres de Jacques Berque, Seuil, 1962, L’Afrique du Nord en marche. Nationalismes musulmans et souveraineté française de Charles-André Julien, Julliard, 1952, 1ère édition, ou l’Evolution politique de l’Afrique du Nord musulmane, 1920-1961 de Roger Le Tourneau, A. Colin, 1962. Il fallut du panache, et du courage intellectuel, à ces trois esprits forts pour envisager de faire de l’histoire immédiate à propos du Maghreb en ce temps de la décolonisation, sans même en connaître l’issue, tel Charles-André Julien écrivant son livre- phare au début des années 1950. A Karima Dirèche, Nessim Znaien et Aurélia Dusserre, cette audace intellectuelle n’a pas manqué dans un contexte historique moins brûlant et on doit, en tout premier, saluer la réussite de leur entreprise.

phare au début des années 1950. A Karima Dirèche, Nessim Znaien et Aurélia Dusserre, cette audace intellectuelle n’a pas manqué dans un contexte historique moins brûlant et on doit, en tout premier, saluer la réussite de leur entreprise.

En effet, ces auteurs ont su trouver un équilibre factuel entre les trois pays et, de plus, un mode d’assemblage, qui concilie les données démographiques, sociologiques et culturelles, tout en gardant la scansion du politique comme marqueur principal. Le livre se subdivise donc en quatre grandes périodes : le temps de la construction des Etats entre 1950 et 1970 (I), puis celui des nations et des leaders de 1970 à 1980 (II), et, entre 1980 et 2010, des Etats qui flottent entre réformes et autoritarismes (III), jusqu’à la dernière séquence déclenchée en 2011 par les Printemps arabes (IV). On pouvait le dire autrement, en relevant la succession de trois générations. Intervient d’abord celle, enthousiaste, du temps des indépendances et de la construction de trois nations, des trois Etats. Puis il y a celle de ceux qui, encore enfants en 1960, endurèrent l’épreuve des grandes désillusions et fut muselée par trois pouvoirs également répressifs, personnifiés par Bourguiba, Boumediene et les militaires qui lui succèdent après 1978, et Hassan II. Opère enfin celle des petits-enfants entrés dans l’ère d’un Maghreb connecté. Ils revendiquent l’exercice d’une citoyenneté qui ne soit plus formelle et donc la disparition de l’ “Etat profond “, policier en Tunisie, militaire en Algérie, makhzénien au Maroc, où les sujets musulmans de Sa Majesté diffèrent en fin de compte si peu des citoyens frustrés en Algérie et mutilés en Tunisie.

Dans cet ouvrage fort savant, on trouve sous la main toutes les données nécessaires pour se faire une idée de l’évolution, considérable, qui s’est produite en 60 ans. Elles sont souvent récapitulées dans des encarts thématiques ou cartographiques très parlants : un tableau comparatif entre les codes de la famille par référence à ce que dit le droit malékite, un flash sur les journées cinématographiques de Carthage en 1967, un récapitulé des coups d’Etat contre Hassan II en 1971-1972, un inventaire des statues élevées en l’honneur de Bourguiba, un parallèle dressé entre Kasdi Merbah et Driss Basri, deux hommes de l’ombre des régimes algérien et marocain, mais aussi, plus loin, un encart sur les mots de la révolution de 2011 ou sur la musique raï, etc. Je relève seulement quelques-uns des chapeaux qui illustrent cet ouvrage, le rendent accessible au public étudiant et lisible pour les généralistes qui accéderont à ce manuel, qui tient autant de l’essai, c’est-à-dire qui interprète, autant qu’il raconte.

L’ouvrage est trop riche pour être discuté en détail. Limitons cet exercice de lecture critique à deux points.

Au sortir de cet excursus bardé de chiffes révélateurs et d’états des lieux topiques, on ressort avec la conviction que le Maghreb n’a pas cessé d’être un gigantesque chantier pour rattraper le retard pris à l’ère coloniale, si dissymétrique entre Européens dominants et indigènes subalternes, et participer à la marche du siècle. La rapidité avec laquelle le Maghreb, pour une fois à l’unisson, se connecte dès le début du XXIe en témoigne. Mais d’autres données numériques dévoilent que sous les trois nations en gestation perdure un tissu anthropologique commun. La population triple entre 1960 et 2010. Mais le taux de fécondité s’est abaissé de 3, 5 % à 2,8% en Algérie, 2, 1 % en Tunisie. Ce coup de freinage sensible dès les années 1980 est dû autant au relèvement de l’âge moyen au mariage des femmes (de 19 ans en 1956 à 30 ans en 2010 en Tunisie, toujours en avance de quelques années sur ses voisins) qu’à la contraception, qui est adoptée presque aussi rapidement par les femmes analphabètes en milieu rural que par leurs sœurs instruites en milieu citadin. Et cette nouvelle façon de vivre le couple est due à la massification de l’enseignement, qui finit par toucher plus les filles que les garçons, celles-ci étant plus nombreuses que ceux-là à l’université. Si bien que ce phénomène d’émancipation silencieuse des femmes déclenche un raidissement de sociétés patriarcales bien observé dans ce livre. Ce volet démographique tenu à jour période après période est assorti de considérations aussi pertinentes sur l’évolution des économies qui, plus tôt au Maroc, plus tard en Algérie, passent d’un premier élan constructiviste et développementaliste au cours des années 1960 (le projet d’Etat jacobin industrialisant de Boumediene n’est pas assez mis en exergue) à l’ajustement structurel dans les années 1980 et, après l’effondrement de l’URSS, à une conversion au néolibéralisme, où le Maroc semble mieux en mesure de tirer son épingle du jeu.

Ce volet démographique tenu à jour période après période est assorti de considérations aussi pertinentes sur l’évolution des économies qui, plus tôt au Maroc, plus tard en Algérie, passent d’un premier élan constructiviste et développementaliste au cours des années 1960 (le projet d’Etat jacobin industrialisant de Boumediene n’est pas assez mis en exergue) à l’ajustement structurel dans les années 1980 et, après l’effondrement de l’URSS, à une conversion au néolibéralisme, où le Maroc semble mieux en mesure de tirer son épingle du jeu.

Les répercussions sociales de ces péripéties sont tirées au clair, mais ce sont leurs retombées culturelles qui sont le plus mises en évidence. Les auteurs montrent que l’immigration subsaharienne questionne également les trois sociétés sur leur identité. Ils relèvent la montée en Algérie du nombre des autochtones convertis au protestantisme néo-évangélique, comme la progression du nombre des athées en Tunisie, si on s’appuie sur des sondages portant sur le croire des Maghrébins. Pareillement, ils sortent du silence confinant au tabou les minorités sexuelles, sans insister assez sur l’atmosphère homophile ou saphique dans laquelle baignaient les sociétés anciennes au Maghreb. On peut regretter, par ailleurs, que le néo-salafisme, qui recueille en moyenne 30 à 40 % des électeurs aux élections lorsqu’elles ne sont pas verrouillées par les pouvoirs en place, soit si rapidement évoqué. Le traitement de ce courant a pourtant inspiré nombre d’études, dont certaines remarquables.

C’est évidemment le récitatif du politique qui orchestre la partition fouillée consacrée aux sociétés du Maghreb. Il est convaincant. Les auteurs mettent en évidence le couple qui s’établit entre des cycles de résistances populaires et des pouvoirs étatiques de plus en plus autoritaires qui acquièrent l’art de gérer la contestation. L’ouverture, quasi incontrôlée, qui s’étend en Algérie de 1988 à 1991, est bien mise en lumière. Mais c’est au mouvement tunisien faussement appelé « printemps arabe » et à sa contagion au Maroc, puis fort à retardement en Algérie, que sont consacrés les développements les plus exhaustifs. De fait, qu’il s’agisse du mouvement kabyle des Arrouch en 2001, des grèves quasi insurrectionnelles de Gafsa en 2008, des flambées révolutionnaires de 2011 ou du Hirak algérien, l’accent est mis sur les dissidences par le bas qui sont le fait de citoyens ordinaires, également sur la cyber-résistance et les collectifs informels en ligne sur les réseaux sociaux. On devine que ce nouveau style de protestation a la préférence de nos auteurs.

Et pourquoi pas ? A condition de ne pas oublier que 2011 en Tunisie sut trouver ses juristes et ses politiques pour élaborer la constitution de 2014 et qu’au Maroc la constitution de 2011 n’est pas tombée du ciel, que le rôle des intellectuels forgés dans la pratique de l’Instance « Equité et réconciliation » fut considérable dans la genèse d’une culture politique démocratique. Le Maghreb nourrit une nombreuse cohorte de contestataires dont l’inventivité est ici abondamment mise en relief. Mais il recèle aussi aujourd’hui des médiateurs, des conciliateurs à forte culture juridique et non pas seulement, comme dans les années 1960, des tribuns épris d’un état d’esprit prométhéen.

La conclusion de cet ouvrage indispensable dans la bibliothèque de qui se pique de connaître le Maghreb nous projette en avant, dans un futur proche. La Tunisie émet des signes contradictoires. D’une part, il y a le passage en force réalisé par Kaïs Saïed le 25 juillet 2022 qui instaure un régime ultra-présidentiel à tonalité néo-salafiste. De l’autre, il y a cette constitution de 2022, qui promulgue la liberté de conscience et de culte. En Algérie, le formidable mouvement de masses connu sous l’effigie du Hirak lancé en 2019 a été suspendu par le Covid. Il est, depuis, désarmé par la répression de plus en plus sévère des forces vives du pays. Le pays bouillonne, mais le rapport de forces entre ce qui reste du régime militaire et la société reste indécis. Au Maroc, l’équilibre néo-monarchique, après avoir vacillé en février 2011 a été vite rétabli par d’ingénieux « aménagements d’ingénierie constitutionnels », mais l’indice de développement humain reste l’un des plus bas enregistré dans le monde arabe.

Outre la sécheresse climatique croissante, le point noir à l’horizon reste le manque total de concertation et de mutualisation entre les trois Etats. L’Algérie et le Maroc se regardent en chiens de faïence depuis 1963 et le litige au sujet du Sahara occidental n’en finit pas à la recherche d’un règlement qui reçoive l’agrément de l’ONU. La Tunisie reste déstabilisée par la question de l’avenir de la Libye. C’est le point aveugle de cet ouvrage si instructif et audacieux : s’attarder sur le « soft power » récemment acquis par le Maroc sur l’Afrique et rester muet ou presque sur le fédéralisme au Maghreb, qui pointe son nez fugitivement lors de la création de l’U.M.A. (l’Union du Maghreb arabe) en février 1989.

Daniel Rivet, le 11 janvier 2024

« LE CHAT DU RABBIN 12 La traversée de la Mer Noire » de Joann SFAR 2023 Editions Dargaud

Où l’on découvre qu’il a existé un autre chat du rabbin, que tous nos personnages ont fait la grande Guerre, prolongée par une guerre encore plus absurde, sur les navires de la Mer Noire, le France, en l’occurrence. Où l’on découvre que chez Joann Sfar, les chats, les lions et les rats peuvent faire la guerre, même s’il arrive que le chat mange le rat. Où l’on découvre encore qu’un rabbin, ce rabbin-là, du moins, dont on découvre le prénom, Abraham, peut prier pour les morts juifs, musulmans ou chrétiens, pour peu qu’ils soient dans les corps d’armée coloniaux.

Dans cet album, l’auteur nous délivre avec l’humour le plus noir qui soit, un récit de plus en plus délirant contre la guerre, contre toutes les guerres. Le récit est celui qu’échangent, assis sur le port d’Alger Abraham et son cousin Malka, son neveu jazzman El Rebiboh et son ami Bénédiction, devant Zlabya, sa fille et le chat. Tous ont été enrôlés pour partir à la guerre. Malka avec son lion, El Rebiboh avec son rat, et Abraham avec le chat roge que lui donne la petite Zlabya, pour qu’il pense à elle. Ce qui suscite la jalousie du « vrai » chat du rabbin, qui ne s’intéressera dans cette histoire qu’au sort de cet intrus. .

Dans cet album, l’auteur nous délivre avec l’humour le plus noir qui soit, un récit de plus en plus délirant contre la guerre, contre toutes les guerres. Le récit est celui qu’échangent, assis sur le port d’Alger Abraham et son cousin Malka, son neveu jazzman El Rebiboh et son ami Bénédiction, devant Zlabya, sa fille et le chat. Tous ont été enrôlés pour partir à la guerre. Malka avec son lion, El Rebiboh avec son rat, et Abraham avec le chat roge que lui donne la petite Zlabya, pour qu’il pense à elle. Ce qui suscite la jalousie du « vrai » chat du rabbin, qui ne s’intéressera dans cette histoire qu’au sort de cet intrus. .

On les a regroupés dans des corps d’armée spécialisés « Vous mangez épicé, on ne peut pas vous mettre avec tout le monde », dit son commandant à El Rebiboh, tout en marchant au combat. A quoi El Rebiboh réplique « Si j’étais la France, et que j’avais autant de métèques, je les mélangerais avec le reste pour qu’ils se diluent mieux… Ou alors vous nous aimez tellement que vous voulez qu’on nous voie davantage ? Ou bien ils nous envoient au casse -pipe avant les autres ». Bénédiction précise « Non, je t ‘assure, c’est les noirs en premier »…

On regroupe les survivants de ces combats, tirailleurs, goumiers, venus d’Afrique Occidentale Française, sont envoyés à Odessa, pour un épisode peu connu de cette période, pour combattre les bolchéviques, et défendre la brève administration française de cette ville. Il n’y a plus d’aumoniers pour tous ces hommes, et le rabbin Abraham dira les prières des morts pour les Musulmans et pour les Africains chrétiens.

Sur le France, la plupart des marins s’avèrent communistes et cachent les tracts dans des tubes de torpille. Ils essaient de faire alliance avec ces combattants coloniaux qui évitent de prendre parti. Sfar fait vivre avec humour ces diverses prises de position politiques, le jeune enseigne lecteur de Maurras, les positions divergentes des communistes français et de communistes pro-russes… Le rabbin traduit la Marseillaise en hébreu, en en enlevant le sang. On découvre un bataillon britannique composé de juifs de tous les pays « Des juifs noirs, et juifs palestiniens, des juifs d’Espagne et beaucoup de juifs russes », avec à leur tête un ancien officier du tsar « aussi fou que le Malka », qu’il essaye d’enrôler. Refus de ce dernier, à cause de la cuisine… Devant, puis dans Odessa la guerre culmine en horreur, entre russes blancs et bolchéviques, grecs, les anarchistes de Makhno. Confronté à ces derniers, montés sur des carrioles attelées, avec une mitrailleuse, Abraham demande : « Vous êtes des rouges ?- pas du tout !-Des blancs ?-Des noirs !-d’AOF ? -Noir c’est l’anarchie, nous sommes avec Makno- Il tue les juifs ?-Tout le monde tue les juifs ! ». Et ils débouchent sur une place où sont pendus des dizaines de juifs, pogrom attribué au Nationaliste ukrainien Piedloura. Comme on le voit, Sfar ne nous épargne rien des multiples horreurs de cette période, en les ponctuant de son humour corrosif.

Devant, puis dans Odessa la guerre culmine en horreur, entre russes blancs et bolchéviques, grecs, les anarchistes de Makhno. Confronté à ces derniers, montés sur des carrioles attelées, avec une mitrailleuse, Abraham demande : « Vous êtes des rouges ?- pas du tout !-Des blancs ?-Des noirs !-d’AOF ? -Noir c’est l’anarchie, nous sommes avec Makno- Il tue les juifs ?-Tout le monde tue les juifs ! ». Et ils débouchent sur une place où sont pendus des dizaines de juifs, pogrom attribué au Nationaliste ukrainien Piedloura. Comme on le voit, Sfar ne nous épargne rien des multiples horreurs de cette période, en les ponctuant de son humour corrosif.

De retour à Toulon, puis à Alger, le fameux chat rouge s’échappe « Crois moi ou pas, je ne l’ai jamais revu. Dieu, tu sais, il veut avoir le dernier mot »…

Ce qui vaut cet ultime dialogue (accent pied-noir compris) entre Zlabya et son chat : Le chat « Ca m’inquiète, le récit de ton père ». Zlabya « Papa, le chat il est fragile ! Jamais t’y aurais dû lui raconter tes histoires de guerre, là ! » Le chat « Rien à voir, je m’en fiche de ça. Ce qui m’inquiète, c’est ce chat perdu. » Zlabya « Je suis sûre qu’il va très bien » Le chat « C’est ça qui m’inquiète ! J’ai peur qu’il revienne».

Pour qui voudrait comprendre une psychologie de chat…

Un album très politique, l’air de rien…

Michel Wilson

« LA MERE DE TOUS LES MENSONGES », film de Asmae El Moudir, Maroc, 2023

La réalisatrice de ce film tient à être reconnue comme telle dans sa propre famille et notamment pas sa grand-mère paternelle qui, on ne sait pourquoi, juge ce métier détestable et préfère lui attribuer celui de journaliste. Il faut dire que cette grand-mère est un véritable tyran domestique du point de vue général y compris celui de sa petite fille qui pourtant parvient un peu à l’amadouer. On apprend à la fin de l’histoire qu’elle a quelques raisons personnelles d’en vouloir à tout le monde et qu’elle fait payer à ses proches les horreurs qu’elle a subies dans sa jeunesse. Mais surtout on ne peut manquer de  remarquer ce qui, loin d’être un détail, est sûrement révélateur de la personne qu’elle est, ou que la vie a fait d’elle, à savoir qu’un seul être est l’objet de sa vénération et lui sert sans doute sans doute de modèle : c’est le Roi du Maroc Hassan II, mort en 1999 après un très long règne puisque monté sur le trône en 1961. Dans la maison où vit toute la famille et qui est en fait la maison de la grand-mère, il existe une seule photo, celle d’Hassan II, exposée bien en évidence sur un mur, et nulle autre n’a le droit d’y être en dehors de celle-là : la jeune réalisatrice explique comment elle a souffert de n’avoir aucune photo d’elle-même jusqu’à l’’âge de 12 ans, moment où les circonstances lui permettent de se rendre clandestinement dans un studio photo pour s’en faire faire une, qui la rend des plus heureuse. On peut comprendre après cela le métier qu’elle a choisi à l’âge adulte : le cinéma n’est-il pas par excellence le lieu des images ?

remarquer ce qui, loin d’être un détail, est sûrement révélateur de la personne qu’elle est, ou que la vie a fait d’elle, à savoir qu’un seul être est l’objet de sa vénération et lui sert sans doute sans doute de modèle : c’est le Roi du Maroc Hassan II, mort en 1999 après un très long règne puisque monté sur le trône en 1961. Dans la maison où vit toute la famille et qui est en fait la maison de la grand-mère, il existe une seule photo, celle d’Hassan II, exposée bien en évidence sur un mur, et nulle autre n’a le droit d’y être en dehors de celle-là : la jeune réalisatrice explique comment elle a souffert de n’avoir aucune photo d’elle-même jusqu’à l’’âge de 12 ans, moment où les circonstances lui permettent de se rendre clandestinement dans un studio photo pour s’en faire faire une, qui la rend des plus heureuse. On peut comprendre après cela le métier qu’elle a choisi à l’âge adulte : le cinéma n’est-il pas par excellence le lieu des images ?

Mais avant cela le film d’Asmae El Moudir nous a montré ce qui apparaît d’abord comme son sujet principal et presque exclusif, l’importance d’une représentation matérielle du monde, ici sous la forme de maquettes pour les décors et de figurines pour les personnages, le tout étant miniaturisé et fabriqué par les mains habiles du père. Il a recréé de cette manière tout le quartier dans lequel habite la famille, composé de très nombreuses maisons diverses et très reconnaissables, et c’est dans ce décor en modèle réduit que lui-même et sa fille la réalisatrice font se mouvoir les figurines comme s’il s’agissait de marionnettes, grâce à une monture qui donne de la souplesse à leur corps d’argile. Avec l’aide de la mère qui s’occupe des travaux de couture, les figurines sont faites à la semblance des personnages qui habitent la maison, de quelques voisins qui la fréquentent et de beaucoup d’autres encore selon les scènes qu’il s’agit d’évoquer. C’est un  petit théâtre que l’on croirait d’abord surtout ludique mais dont on comprend peu à peu qu’il a une autre fonction, sérieuse voire émouvante, qui consiste à reconstituer le passé et à le faire revivre pour mieux l’exorciser. Car il s’agit d’un passé si traumatisant qu’il n’était pas facile de trouver le moyen de l’évoquer et de rompre le silence mensonger dont il est question dans le titre du film : comment sortir du mensonge, comment aborder l’insoutenable vérité ?

petit théâtre que l’on croirait d’abord surtout ludique mais dont on comprend peu à peu qu’il a une autre fonction, sérieuse voire émouvante, qui consiste à reconstituer le passé et à le faire revivre pour mieux l’exorciser. Car il s’agit d’un passé si traumatisant qu’il n’était pas facile de trouver le moyen de l’évoquer et de rompre le silence mensonger dont il est question dans le titre du film : comment sortir du mensonge, comment aborder l’insoutenable vérité ?

Le moment vient où on aborde les faits qui étaient tus d’abord et dont le récit finit cependant par affleurer. Il est illustré par les marionnettes, à défaut de photos qui n’existent pas—absence conforme au désir de la grand-mère et à sa volonté farouche que tout ce passé terrible soit effacé. Pour le dire très vite et de manière réductrice, il s’agit d’événements qui se sont produits dans cette même ville de Casablanca où se passe le film, c’était le 20 juin 1981 donc sous feu le Roi Hassan II et dans la période de son règne qu’on désigne encore comme « les années de plomb » : toute tentative pour exprimer une résistance ou réclamer des droits (notion considérée comme sacrilège !) fut alors réprimée avec une grande violence, causant de nombreux morts. Pour s’en tenir aux émeutes de Casablanca, il est expliqué dans le film qu’on les désigne comme émeutes de la faim parce qu’une brutale hausse des prix rendant l’achat de pain inaccessible aux pauvres, ils se mirent en grève en signe de protestation. La répression fit au moins 600 morts dont beaucoup d’enfants, les hommes furent tués par balles ou asphyxiés dans leur cellule comme on entend l’un d’entre eux le raconter, et c’est un passage du film vraiment très émouvant, car si le hasard fit de lui un rescapé, il n’en reste pas moins « détruit »pour reprendre son propre mot. Un voisin et ami du père, Saïd, arrêté, passa treize ans en prison, c’est pourquoi le silence auquel la grand-mère veut le condamner lui semble particulièrement insupportable, cet état de choses n’ayant déjà que trop duré !

Les scènes d’émeutes et de répression, jouées par les marionnettes, font en sorte que, pour reprendre les mots du film, « l’impossible peut être dit ». C’est l’histoire tout entière du Maroc qui collectivement, parvient par ce moyen à l’expression. Dans le cadre familial où vit la réalisatrice, la tragédie porte le nom d’une très jeune fille, Fatima, morte ce jour-là de deux balles dans la nuque, et dont ses proches ne peuvent pas même faire le deuil puisque son corps comme beaucoup d’autres a disparu. La réalisatrice rappelle que ce soir-là aux informations, pas un mot ne fut dit sur cet horrible massacre, et ce silence obstiné continue à être le mot d’ordre de la grand-mère qui refuse de répondre à toute question de sa petite-fille. Tel est le grand mensonge dans lequel le Maroc est encore maintenu.

En guise d’allégement à cette pesanteur, le film offre sa musique, qu’il emprunte au célèbre groupe Nass El Ghiwane , dont on peut penser en effet que les Marocains lui doivent une partie de leur survie aux pires moments. En tout cas et après des décennies, il garde encore toute sa beauté.

Denise Brahimi

Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.

– Utiles

– Utiles

de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun

Cliquez ici pour voir le film et le mot de passe utilesjoussour

–Entre nos mains

de Leila Saadna

Cliquez ici pour voir le film, puis mot de passe utilesjoussour

Et sa bande-annonce, cliquez ici

- 1r février: « La transition inachevée en Tunisie » conférence de Kmar BENDANA professeure émérite à l’université de La Manouba, à 18h à la Mairie du 1er arrondissement de Lyon

- 6 février Intervention de témoignages croisés sur la guerre d’Algérie au Lycée privé Bellon Capdepon de Lyon

- 7,8,9 février Intervention de témoignages croisés sur la guerre d’Algérie dans les collèges Jules Michelet et Elsa Triollet de Venissieux

- 21 février Intervention dialogue sur la guerre d’Algérie et les jeunes au Centre social de La Sauvegarde à Lyon

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.