« JE SUIS SEUL », roman de Beyrouk, Elyzad, 2018

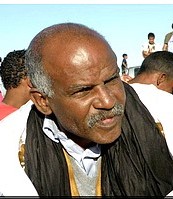

Très rares sont les œuvres littéraires en provenance de Mauritanie, c’est pourquoi nous aurions tort de négliger ce court roman qui nous en vient grâce aux éditions Elyzad, par lesquelles quelques textes de cet auteur ont déjà été publiés auparavant. Mbarek Ould Beyrouk a d’autant plus vocation d’écrire qu’il a été longtemps journaliste dans son pays, ce qui peut expliquer la maîtrise dont il fait preuve dans ce court récit d’une centaine de pages, impressionnant en dépit ou à cause de sa brièveté. D’ailleurs il est loin d’être un débutant puisque né à Atar en 1957, il est aujourd’hui âgé de 61 ans.

(une lecture du précédent livre de Beyrouk a eu lieu au Maghreb des livres et a été conservée sur youtube: https://coupdesoleil.net/blog/beyrouk-le-tambour-des-larmes/

Les livres inspirés par le pouvoir des djihadistes sont aujourd’hui légion, tant il est vrai que le terrorisme islamiste a su imposer sa présence et susciter l’effroi, aussi bien dans les pays musulmans que dans d’autres qui vivent sous la menace de ses attentats. Beaucoup de faits sont connus, répercutés par la littérature et le cinéma. Le public est tout préparé en recevoir les échos, d’autant plus qu’il s’agit d’effets collectifs, on pourrait même dire contagieux, ce qui est un des traits propres à la terreur, exploité par ce terrorisme–là comme par d’autres. D’où l’intérêt et l’originalité du livre de Beyrouk, souligné par son titre Je suis seul. C’est pour une fois, si l’on peut dire, d’une histoire individuelle de la terreur qu’il s’agit.

Les livres inspirés par le pouvoir des djihadistes sont aujourd’hui légion, tant il est vrai que le terrorisme islamiste a su imposer sa présence et susciter l’effroi, aussi bien dans les pays musulmans que dans d’autres qui vivent sous la menace de ses attentats. Beaucoup de faits sont connus, répercutés par la littérature et le cinéma. Le public est tout préparé en recevoir les échos, d’autant plus qu’il s’agit d’effets collectifs, on pourrait même dire contagieux, ce qui est un des traits propres à la terreur, exploité par ce terrorisme–là comme par d’autres. D’où l’intérêt et l’originalité du livre de Beyrouk, souligné par son titre Je suis seul. C’est pour une fois, si l’on peut dire, d’une histoire individuelle de la terreur qu’il s’agit.

Le récit que nous propose Beyrouk relève d’un genre qu’on appelle traditionnellement le monologue intérieur. Etant seul et enfermé dans l’obscurité d’un minuscule appartement, le personnage ne parle qu’à lui-même mais il parle beaucoup, n’ayant rien d’autre à faire que le bilan de sa vie. Dans la mesure où il est acculé à la solitude et à l’enfermement obligatoire, son monologue comporte forcément un constat d’échec doublé de ce qu’en termes chrétiens on désigne comme un « mea culpa », acte d’auto-accusation développant le thème « c’est ma faute, c’est ma très grande faute ». Il peut arriver que celui-ci soit l’effet d’une tendance masochiste voire suicidaire, mais pour ce qui concerne le narrateur de Je suis seul, on doit reconnaître qu’il a bien des choses à se reprocher. Et la situation où il se trouve se prête particulièrement à ce type de retour en arrière, d’une triste lucidité.

En quoi l’auto-accusation à laquelle se livre le narrateur a-t-elle à voir avec la prise de pouvoir par les islamistes ? Les choses sont assez claires : ceux-ci ont pu prendre le pouvoir parce que le gouvernement en place, lâche et veule voire corrompu, n’a rien fait pour les en empêcher ; et parce qu’il a bénéficié bien trop longtemps de l’appui non moins lâche de gens comme le narrateur qui trouvaient leur avantage dans ce ralliement, fondé sur l’espoir illusoire qu’il n’y avait pas lieu de prendre le danger islamiste au sérieux. Espoir rendu possible par la paresse mentale et le goût de la jouissance qui sont cause que les collaborateurs du pouvoir n’ont jamais pris la peine d’analyser sérieusement la situation politique et ont cédé sans vergogne à la facilité des avantages que la situation leur donnait. Jusqu’au jour où… évidemment. Jour où il est devenu trop tard pour agir et pour tenter une résistance, jour où il ne reste plus que la lucidité, totalement impuissante contre la férocité barbare de djihadistes. Tout le récit est dans ce constat.

Le remarquable bilan dressé par le narrateur nous convainc de son exemplarité, ce qui veut dire qu’à travers son unique personnage, Beyrouk désigne une attitude générale, ô combien dangereuse et néfaste, qui est une des causes expliquant le succès terrifiant des islamistes dans un certain nombre de pays. Ceux-ci n’ont trouvé en face d’eux aucune force politique ni morale susceptible de leur résister, et c’est la corruption des nantis, profiteurs du régime antérieur, qui a permis leur arrivée au pouvoir. À quoi sert que désormais ces derniers battent leur coulpe ? D’ailleurs tous n’ont pas la même lucidité consciente que le narrateur de Je suis seul.

Il se peut que celui-ci soit aidé dans sa prise de conscience et dans son « mea culpa » par des circonstances personnelles qui augmentent ses regrets et son sentiment de culpabilité. De par sa proximité avec les plus hautes sphères du pays, le narrateur a été amené à contracter un brillant mariage avec une belle personne pourvue de nombreux appâts tels que les donnent le pouvoir et l’argent. Le prix à payer était de se débarrasser—le mot, sordide et vulgaire, n’est pas trop fort— de celle qu’il aimait auparavant et que d’ailleurs il continue à aimer (à sa façon), Nezha. Dans l’extrême solitude qui est la sienne et du fond de la cachette où il espère échapper aux islamistes, il ne peut manquer d’être obsédé par le souvenir de celle qui fut sa bien-aimée et par le remords de la façon dont il s’est conduit envers elle. D‘autant plus qu’il a osé avoir recours à elle pour trouver le refuge où il est et qu’il attend son retour, en vain semble-t-il, comme d’autres attendent Godot ! Ce court récit, néanmoins très fort, repose beaucoup sur la représentation de la ou des obsessions que fait naître l’enfermement, et sur le sentiment tragique de l’irréparable. C’est un peu le « nevermore » dont parle la poésie de Verlaine et celle d’Edgar Poe. Cependant il reste ici subliminal, c’est-à-dire sous le seuil de la conscience claire.

Il se peut que celui-ci soit aidé dans sa prise de conscience et dans son « mea culpa » par des circonstances personnelles qui augmentent ses regrets et son sentiment de culpabilité. De par sa proximité avec les plus hautes sphères du pays, le narrateur a été amené à contracter un brillant mariage avec une belle personne pourvue de nombreux appâts tels que les donnent le pouvoir et l’argent. Le prix à payer était de se débarrasser—le mot, sordide et vulgaire, n’est pas trop fort— de celle qu’il aimait auparavant et que d’ailleurs il continue à aimer (à sa façon), Nezha. Dans l’extrême solitude qui est la sienne et du fond de la cachette où il espère échapper aux islamistes, il ne peut manquer d’être obsédé par le souvenir de celle qui fut sa bien-aimée et par le remords de la façon dont il s’est conduit envers elle. D‘autant plus qu’il a osé avoir recours à elle pour trouver le refuge où il est et qu’il attend son retour, en vain semble-t-il, comme d’autres attendent Godot ! Ce court récit, néanmoins très fort, repose beaucoup sur la représentation de la ou des obsessions que fait naître l’enfermement, et sur le sentiment tragique de l’irréparable. C’est un peu le « nevermore » dont parle la poésie de Verlaine et celle d’Edgar Poe. Cependant il reste ici subliminal, c’est-à-dire sous le seuil de la conscience claire.

L’un des fils conducteurs du récit, qui réapparaît par intermittences sous la forme de citations, est la référence à un grand ancêtre, tout à fait historique et non mythique, du nom de Nacereddine. Il fut une sorte de saint vénéré (notamment par la mère du narrateur) pour son austérité et sa foi musulmane sans faille. Il ne peut certes être considéré comme le précurseur des misérables fanatiques et terroristes d’aujourd’hui, cependant fanatique il l’était lui aussi en son temps, en sorte que dans la très grande lucidité qui est devenue la sienne, le narrateur est saisi de doute à l’égard de ce personnage qui ne peut plus être pour lui l’image tutélaire et sans faille, intouchable jusqu’àprésent. Ce qui est en cause dans ce récit—en cela pathétique plus que par la mort très probable du narrateur—c’est la question des valeurs auxquelles il y aurait lieu de se rattacher : on croit comprendre ici ou là et à plusieurs reprises que ce pourrait être l’amour de la vie et des joies les plus simples qu’elle est susceptible d’apporter, si toutefois on lui en laisse le droit.

Denise Brahimi

(article repris du N° 27 (novembre 2018) de la lettre mensuelle de la section Auvergne- Rhône- Alpes de Coup de Soleil)