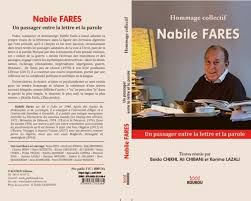

« NABILE FARES, UN PASSAGER ENTRE LA LETTRE ET LA PAROLE », Hommage collectif, textes réunis par Béïda Chikhi, Ali Chibani et Karima Lazali, éditions Koukou, Algérie, 2019

Nabile Farès né en Algérie est mort à Paris il y aura bientôt trois ans. A ce recueil d’hommages ont contribué près d’une vingtaine de personnes, de plusieurs nationalités, et qui par la diversité de leurs orientations montrent bien à quel point Nabile Farès était lui-même un être multiple, faisant de plus la théorie de cette diversité éclatée, à la fois par force et par choix. On sait généralement qu’il a été d’abord écrivain et auteur de plusieurs romans dans les années 1970, en commençant cette année-là par Yahia, pas de chance, pour devenir ensuite psychanalyste, comme il apparaît dans son dernier ouvrage, L’étrave, publié à titre posthume en 2017.

Cette diversité est confirmée par le fait qu’à l’organisation de cet hommage ont contribué trois personnes appartenant à trois disciplines différentes (quoi qu’il en soit par ailleurs de leurs curiosités multiples).

Dans ce trio Béïda Chikhi représente la littérature, Karima Lazali la psychanalyse et Ali Chibani ce qu’on pourrait appeler la kabylité ou la berbérité de Nabile Farès, étant entendu que le seul moyen de parler de ce dernier est de préserver à chaque instant sa complexité. D’ailleurs les quatre parties par lesquelles le livre est constitué sont plutôt thématiques que chronologiques, même s’il est surtout question au début de ses premiers romans puis de sa rencontre décisive avec le Noir américain James Baldwin, en 1970, c’est-à-dire au moment où Nabile Farès commence sa carrière d’écrivain.

Dans ce trio Béïda Chikhi représente la littérature, Karima Lazali la psychanalyse et Ali Chibani ce qu’on pourrait appeler la kabylité ou la berbérité de Nabile Farès, étant entendu que le seul moyen de parler de ce dernier est de préserver à chaque instant sa complexité. D’ailleurs les quatre parties par lesquelles le livre est constitué sont plutôt thématiques que chronologiques, même s’il est surtout question au début de ses premiers romans puis de sa rencontre décisive avec le Noir américain James Baldwin, en 1970, c’est-à-dire au moment où Nabile Farès commence sa carrière d’écrivain.

Plusieurs participant.e.s à ce recueil d’hommages ont tendance à montrer l’influence de Nabile Farès sur leur propre cheminement et les éventuelles intersections entre leurs œuvres et la sienne. Mais dans la plupart des cas c’est bien l’homme et l’auteur Farès qui est au cœur de chaque participation.

On pourrait imaginer de lire ce livre en commençant par sa dernière partie, celle qui se trouve au-delà des quatre dont il a été question. C’est en effet dans la fin du recueil qu’on a droit à de précieuses informations autobiographiques sur l’auteur, notamment dans son entretien avec la psychanalyste italienne Alessandra Guerra, avec quelques compléments à trouver dans ses conversations avec la réalisatrice et poétesse Habiba Djahnine. Ce qu’on apprend à cette occasion est tout à fait clair et significatif, alors que tout le monde s’accorde à trouver que l’expression de Nabile Farès est souvent obscure—ce dont il s’explique d’ailleurs et se justifie en montrant que selon sa conception du langage et de la personne (celle des autres au-delà de la sienne propre) il ne saurait en être autrement. Dans les conversations dont il est fait état à la fin du livre se trouve plusieurs fois mentionné son rire, qui est certainement significatif : humour certes, mais aussi conscience de ce qu’il ressentait comme les limites trop vite atteintes de la communication verbale incluse dans les codes du langage ordinaire. Alors que comme l’explique très bien Karima Lazali dans sa contribution intitulée « Une poétique du trauma » : D’un point de vue clinique, l’écriture farèsienne est au plus près des temps originaires où le sujet naît à la parole pour y ordonner son chaos interne, son monde brouillé et obscur, assiégé par de la sensation, du mouvement, de la douleur, de la gêne, du plaisir exaltant, de l’impossible à dire et à vivre. C’est sans doute pour toucher à cela et tenter de l’atteindre que Nabile Farès devait inventer un autre langage.

Plus largement on constate qu’il est ou qu’il était vraiment un excellent exemple pour illustrer et confirmer les thèses exposées par cette psychanalyste dans son livre sur Le Trauma colonial (où il est d’ailleurs abondamment cité). D’ailleurs, Ali Chibani, qui ne prétend pas tenir à l’égard de Nabile Farès un discours psychanalytique, n’est pourtant pas loin d’une interprétation de cette sorte lorsqu’il met à l’origine de son écriture, tant pour son fond que pour sa forme, un sentiment de peur, plusieurs fois évoqué par Farès lui-même. On ne saurait dire que le mot prenne chez lui un sens particulier et différent, si ce n’est que ses effets s’élargissent en une force agissante paradoxale , à la fois mortifère et riche d’impulsion vitale. En tout cas Ali Chibani voit dans cette peur ou plutôt dans la désensibilisation de cette peur une des clefs expliquant la manière dont Farès s’exprime.

Plus largement on constate qu’il est ou qu’il était vraiment un excellent exemple pour illustrer et confirmer les thèses exposées par cette psychanalyste dans son livre sur Le Trauma colonial (où il est d’ailleurs abondamment cité). D’ailleurs, Ali Chibani, qui ne prétend pas tenir à l’égard de Nabile Farès un discours psychanalytique, n’est pourtant pas loin d’une interprétation de cette sorte lorsqu’il met à l’origine de son écriture, tant pour son fond que pour sa forme, un sentiment de peur, plusieurs fois évoqué par Farès lui-même. On ne saurait dire que le mot prenne chez lui un sens particulier et différent, si ce n’est que ses effets s’élargissent en une force agissante paradoxale , à la fois mortifère et riche d’impulsion vitale. En tout cas Ali Chibani voit dans cette peur ou plutôt dans la désensibilisation de cette peur une des clefs expliquant la manière dont Farès s’exprime.

Un autre moyen de contourner la logique du langage institutionnel et déjà codifié est de recourir à l’image, et l’on constate en effet grâce à des contributions à cet Hommage, que Nabile Farès a été très tenté par le graphisme, s’associant à des amis pour son utilisation. L’universitaire Karine Chevalier étudie dans l’une de ses dernières œuvres, La Jeune fille et la mort, le rapport entre le texte de Farès et les dessins de Kamel Khelif., Algérien de Marseille ou Marseillais d’origine algérienne ; elle constate qu’il y a chez les deux artistes une même conception de leur travail, proposition d’un « espace incantatoire entre le mutisme et le néant ».

Ils ont aussi collaboré pour une œuvre dont le titre est si beau qu’on ne se privera pas de le citer : « La petite Arabe qui aimait la chaise de Van Gogh ». Un autre artiste-peintre, Kamel Yahiaoui, raconte la genèse de cette œuvre, restituant de façon très vivante comment ce qu’on appelait autrefois pompeusement l’inspiration venait à Farès, au moins dans un cas comme celui-là, mêlant dans une (fausse ?) désinvolture humour et créativité.

Par ses inégalités même, un livre comme cet Hommage a l’intérêt de nous faire comprendre le caractère inclassable de l’auteur dont il parle et l’originalité profonde de son œuvre, fondée sur la circulation, la fuite et la fulgurance.

Denise Brahimi (repris de la Lettre culturelle franco-maghrébine N°37, octobre 2019)