Editorial

Non, Coup de soleil n’a pas oublié l’importance de l’art, et n’a pas laissé passer l’occasion de voir à Lyon une belle exposition dont le titre, « Matriarches », est un indice important , en notre époque où la mauvaise réputation du patriarcat incite à lui opposer son contraire ! Pas moins de trois articles vous diront nos pensées à cet égard : à confronter aux vôtres, évidemment.

Pour continuer à parler d’art, il y en a un qui nous occupe beaucoup en ce moment et nous fait miroiter un bel avenir, c’est le cinéma : Surveillez de près les prochaines sorties. Nous vous offrons ce mois-ci dans la Lettre le compte rendu d’une séance consacrée à un film que Coup de soleil a souhaité soutenir de son mieux, le film tunisien Ashkal , présenté au cinéma le Zola. Et dans ce même domaine cinématographique , il se trouve que le numéro d’octobre de la revue Positif propose un article sur le cinéma algérien (ou autour de la Guerre d’Algérie) qui nous donne à réfléchir à propos d’un film assez peu connu.

Le lien est facile à voir avec deux livres que vous présente aussi cette Lettre 70 de Coup de soleil, l’un et l’autre œuvres d’historiennes connues : l’un est de Raphaëlle Branche et s’intitule « En guerre(s) pour l’Algérie. Témoignages » ; l’autre est de Fatima Besnaci-Lancou , il est remarquable par la profusion de photos qu’il nous met sous les yeux.

Que les amateurs de BD et romans graphiques se réjouissent : Michel Wilson ne les a pas oubliés, comme ils verront en ouvrant cette Lettre.

Denise Brahimi

La Biennale de Lyon entraîne dans son sillage des manifestations artistiques appelées « résonances », c’est dans cette catégorie que se range l’exposition de photographies proposée par la Galerie Regard Sud, qui n’est pas sans affinités avec l’Association Coup de Soleil Aura.

Nadia Ferroukhi a plus d’une appartenance, elle est notamment de père algérien en même temps que de mère tchèque, mais elle est bien plus encore et bien plus diverse si l’on tient compte de tous les pays du monde dans lesquels elle a voyagé. Ce qui lui permet de fournir en photos splendides nombre de revues telles que Géo qui se définit comme « le magazine de la photo et du voyage ». Dans tous les cas, on est frappé par la qualité remarquable de son travail et par la puissance visuelle de certains de ses clichés (au sens photographique du mot, évidemment).

Nadia Ferroukhi a plus d’une appartenance, elle est notamment de père algérien en même temps que de mère tchèque, mais elle est bien plus encore et bien plus diverse si l’on tient compte de tous les pays du monde dans lesquels elle a voyagé. Ce qui lui permet de fournir en photos splendides nombre de revues telles que Géo qui se définit comme « le magazine de la photo et du voyage ». Dans tous les cas, on est frappé par la qualité remarquable de son travail et par la puissance visuelle de certains de ses clichés (au sens photographique du mot, évidemment).La série présentée par Regard sud est conçue autour d’un thème, comme l’indique le titre de l’exposition ; et de la promesse qu’il implique, on peut dire qu’elle est pleinement tenue. Les « Matriarches » sont sans doute moins connues et moins souvent évoquées que la catégorie masculine dont elles sont le pendant, les Patriarches, mais c’est bien pour cela que Nadia Ferroukhi a voulu leur consacrer la recherche et la réflexion qui ont abouti à ce bel ensemble, dont le sujet est encore à ce jour le plus souvent ignoré. Car si les patriarches sont souvent cités évoqués voir convoqués par notre culture justement dite patriarcale, avec toutes les connotations que ce mot implique, de « matriarches » en revanche il n’est guère souvent question et c’est au féminisme que l’on doit de les avoir fait émerger —on hésite à dire « réémerger » puisqu’on n’a pas la mémoire d’un temps qui leur aurait fait place et les aurait reconnues sous ce nom. Mémoire occultée, sociétés réduites à des traces, indubitables cependant.

Dans sa présentation, la galerie Regard Sud parle à leur sujet des « dernières sociétés dites matriarcales » et il est vrai que l‘adjectif « matriarcal » s’emploie un peu plus souvent que le nom « matriarches » —celui-ci, dans certaines bouches ou sous certaines plumes pourrait même être ressenti comme légèrement ironique ou péjoratif. En principe les Matriarches sont les épouses des Patriarches, c’est ce qu’on apprend dans la tradition, mais ce n’est évidemment pas à ce sens que Nadia Ferroukhi emploie le mot et fait reconnaître la vérité du sens qui est le sien. Elle l’explicite dans le livre publié sous ce même titre, « Les Matriarches » par les éditions Albin Michel en 2021 (avec une préface de Laure Adler, autrice et historienne elle-même connue pour son féminisme). Voici comment elle en parle : « Dans nos sociétés dites modernes, l’égalité des sexes est loin d’être acquise. L’image des femmes reste encore trop souvent associée au « sexe faible » Pourtant, dans certains endroits de la planète, il en va autrement. Pendant dix ans, je suis allée à la rencontre de femmes qui structurent la vie économique et sociale de leur communauté, tout en assurant la transmission de la lignée, du nom, du patrimoine et de la culture ».

Les endroits de la planète qu’elle a parcourus sont nombreux, l’exposition en évoque plus d’une trentaine, parmi lesquels la Chine, l’Indonésie, le Kenya ou le Mexique mais il y en a de beaucoup moins exotiques, en tout cas beaucoup plus proches de nous puisque plusieurs photos viennent du Sahara algérien pays des Touaregs et qu’on en trouve même une qui a été prise en France à l’île d’Ouessant.

Les femmes qu’elle a photographiées dans ces différents lieux ne disposent pas toujours des mêmes sortes de pouvoir, mais ceux dont elles témoignent sont parmi les plus importants qui soient : au Kenya, le pouvoir de se regrouper dans un village interdit aux hommes, dès qu’ils atteignent l’âge de 16 ans ; à Sumatra, le pouvoir de transmettre les biens ancestraux de mère en fille, selon le droit coutumier de la période préislamique etc. C’est sur ce principe matrilinéaire, la transmission de mère en fille, que se fonde le droit des femmes, chez les Touareg du Tassili ; on peut lire dans la notice qui les concerne cette

2©NadiaFerroukhi

belle présentation : « La femme touareg bénéficie d’une totale liberté. Choix du mari et totale liberté de mœurs. C’est elle qui hérite, qui gère la tente et l’attirail nomade. C’est encore elle qui connaît les légendes qu’elle enseigne aux enfants, ainsi que le tifinagh, l’alphabet hiéroglyphique des Touaregs ». Ce qui apparaît plus d’une fois, de manière remarquable, sont les aspects culturels de ce pouvoir féminin, qui va bien au-delà de la possession des biens matériels, même si celle-ci lui est nécessaire et indispensable.

La photo qui sert d’image de marque à l’exposition est une reprise évidemment remaniée de la très célèbre fresque de Michel-Ange au plafond de la Chapelle Sixtine : « La création d’Adam ».Et c’est bien Adam comme personnage viril qui y est représenté, d’Eve point n’est question. Pour Nadia Zerroukhi, cette œuvre célèbre figure à l’arrière-plan, tandis que l’avant-scène est occupée par trois femmes zapotèques empruntées à Frida Khalo ; elles sont belles, parées de vives couleurs, tandis qu’Adam, si musclé qu’il soit, paraît terne et triste à leurs côtés. Et c’est ainsi que la photo répare l’oubli d’Eve dans l’œuvre de Michel-Ange !

Les sociétés matrilinéaires existent encore et même si c’est sous la forme de vestiges, ceux qui nous sont montrés sont probants. Nadia Zerroukhi pratique la preuve par l’image, de façon concrète, vivante, parfois enthousiasmante. Là où les voix les plus autorisées ont du mal à se faire entendre (si grande est la force du patriarcat), les photos emportent la conviction, par leur incontestable authenticité.

Denise Brahimi

Pourquoi ce néologisme de « matriarches » ? Suite à sa rencontre avec l’anthropologue Françoise Héritier qui utilise indifféremment les termes de sociétés « matriarcales » ou « matrilinéaires » tout en avançant que le matriarcat opposé au patriarcat est inopérant car « figure mythique », Nadia Ferroukhi forge ce concept. Pour cette photojournaliste nomade, les sociétés « matriarches » sont des entités matrilinéaires où la femme est centrale mais ne domine pas. Elles transmettent le nom et l’héritage culturel et économique à leur lignée.

Dix sociétés sont ainsi observées et photographiées de par le monde après dix ans de voyages : les Moso en Chine, les Minangkabau en Indonésie, les Touaregs en Algérie, Les Samburu et Tukana au Kenya, les Bijagos en Guinée-Bissau, les Zapothèques au Mexique, les Navajos aux Etats-Unis, la Grande Comore aux Comores, les Estoniennes de l’île de Kinhu ou les Ouessantines en Bretagne.

Les photographies exposées représentent les femmes de ces sociétés dans leurs univers quotidiens : travail, rassemblements festifs, créations avec leurs habits traditionnels très colorés mais sans esthétisme racoleur.

2©NadiaFerroukhi

Tahar Ben Meftah.

L’exposition que nous a donné à voir la galerie Regard Sud illustre à la fois ce regard éclectique mais rigoureux qui porte les propositions de nos amis galeristes.

Les photographies de Nadia Ferroukhi sont à la fois belles par leur mise en espace, dans les divers pays et personnages représentés, mais elles sont prenantes par le sujet qu’elles abordent : les derniers archipels matriarcaux subsistant dans le monde.

« Dans le mot « matriarcat », les gens entendent l’inverse du patriarcat, c’est à dire une société où l’homme domine. Or, dans les sociétés matriarcales – je mets le mot entre guillemets car il y a des controverses autour de ce mot – la femme ne domine jamais. Elle est centrale, mais chacun, homme ou femme, a vraiment sa place, son terrain d’activité », raconte Nadia Ferroukhi. « Je suis une raconteuse d’histoires : je vais à la rencontre de ces femmes, ces hommes et ces enfants. Je raconte leur quotidien, leurs façons de faire, différentes des nôtres, leurs rituels, leurs coutumes. Je ne suis pas là pour défendre une théorie : ce n’est pas mon rôle ».

La disparition progressive de ces ilôts matrilinéaires est certainement une grande perte pour notre humanité, et grâces doivent être rendues à notre photographe-raconteuse d’histoires de nous en donner une si saisissante trace.

Si nous nous arrêtons sur le cas des touaregs, cette disparition d’un mode de vie immémorial est palpable.

« Lors de son reportage, Nadia Ferroukhi s’est également intéressée à la place des femmes dans les tribus nomades, comme celles du campement de Tin Tahadeft : « Dans les tribus que j’ai rencontrées, elles ont un rôle très important. Lorsque les hommes s’absentent un bon moment dans les villes pour gagner de l’argent, les femmes restent seules entre elles avec les enfants. Et ce sont elles qui décident de tout ce qui doit être décidé. Il y a souvent une « matriarche », une doyenne qui prend toutes les décisions. » Et ce n’est pas tout : « Chez les Touareg, dans un couple marié, la tente appartient à la femme. En cas de divorce, c’est la femme qui gardera la tente, les enfants et le bétail. »

« Lors de son reportage, Nadia Ferroukhi s’est également intéressée à la place des femmes dans les tribus nomades, comme celles du campement de Tin Tahadeft : « Dans les tribus que j’ai rencontrées, elles ont un rôle très important. Lorsque les hommes s’absentent un bon moment dans les villes pour gagner de l’argent, les femmes restent seules entre elles avec les enfants. Et ce sont elles qui décident de tout ce qui doit être décidé. Il y a souvent une « matriarche », une doyenne qui prend toutes les décisions. » Et ce n’est pas tout : « Chez les Touareg, dans un couple marié, la tente appartient à la femme. En cas de divorce, c’est la femme qui gardera la tente, les enfants et le bétail. »

La sédentarisation, l’urbanisation des tribus touareg font disparaître ces pratiques, et même l’usage de la langue et de l’écriture. L’objectif de Nadia Ferroukhi fait justice à la beauté de ce mode de vie inscrit dans les paysages parmi les plus sublimes du monde. Les femmes, les matriarches savent y prendre leur place, et le visiteur sort ébloui de ce spectacle, et mélancolique d’avoir vu une civilisation en cours d’effacement…

Michel Wilson

« LA POSSIBILITE MULTICULTURELLE » par Jean-Michel Ropars, Revue « Positif » n°740, octobre 2022

Il s’agit d’un article de quelques pages seulement mais certains lecteurs de La Lettre apprécieront sans doute l’insistance qu’il met sur un aspect à vrai dire rare sinon exceptionnel du cinéma français consacré à la Guerre d’Algérie.

L’auteur remarque d’abord l’abondance de films consacrés à ce conflit, mais constate en même temps qu’on n’y trouve pas de chefs d’œuvre comparables à ceux du cinéma américain sur la guerre du Viêtnam. Il tente donc d’analyser ce qui manque aux films français pour qu’ils atteignent le même souffle, rappelant à ce propos plusieurs titres de films ainsi que d’études qui leur ont été consacrées. Mais on attend avec impatience une exception annoncée d’abord allusivement par l’auteur de l’article—Il laisse entendre qu’il y a selon lui un seul film qui se distingue de tous les autres par une qualité exceptionnelle, à laquelle renvoie le titre de l’article, mais peut-être ne l’a-t-on pas compris d’emblée. La « possibilité multiculturelle » serait ou eût été la coexistence dans une même ville (Alger)et plus largement dans un même pays (L’Algérie) de plusieurs ou en tout cas de deux « communautés culturellement différentes dans le cadre d’une ex-colonie de peuplement ».

L’auteur remarque d’abord l’abondance de films consacrés à ce conflit, mais constate en même temps qu’on n’y trouve pas de chefs d’œuvre comparables à ceux du cinéma américain sur la guerre du Viêtnam. Il tente donc d’analyser ce qui manque aux films français pour qu’ils atteignent le même souffle, rappelant à ce propos plusieurs titres de films ainsi que d’études qui leur ont été consacrées. Mais on attend avec impatience une exception annoncée d’abord allusivement par l’auteur de l’article—Il laisse entendre qu’il y a selon lui un seul film qui se distingue de tous les autres par une qualité exceptionnelle, à laquelle renvoie le titre de l’article, mais peut-être ne l’a-t-on pas compris d’emblée. La « possibilité multiculturelle » serait ou eût été la coexistence dans une même ville (Alger)et plus largement dans un même pays (L’Algérie) de plusieurs ou en tout cas de deux « communautés culturellement différentes dans le cadre d’une ex-colonie de peuplement ».

Le grand intérêt de l’article ici présenté par Jean-Michel Ropars consiste en une affirmation et une seule : il y a dans tout le cinéma français un seul film qui se soit posé la question de cette possibilité, c’est le film de James Blue intitulé « Les Oliviers de la justice »,  comme le livre de Jean Pélégri duquel il a été tiré, « unique fiction cinématographique pied-noire réalisée en Algérie pendant les ‘événements’ ».Le roman datait de 1959, le film le suit d’assez près, il a été tourné dans les derniers mois de la Guerre d’Algérie, avant l’indépendance, à un moment où les tensions entre groupes adversaires étaient portées à leur paroxysme. Jean-Michel Ropars rend grâce au cinéaste d’avoir décrit avec lucidité « l’échec de la société multiculturelle entre 1962 » sans porter pour autant des jugements entièrement négatifs car le film, nous dit-il, « se veut un ultime chant d’amour pour une Algérie véritablement plurielle ». Le héros, Jean, qui ne voulait plus vivre en Algérie, décide finalement d’y rester.

comme le livre de Jean Pélégri duquel il a été tiré, « unique fiction cinématographique pied-noire réalisée en Algérie pendant les ‘événements’ ».Le roman datait de 1959, le film le suit d’assez près, il a été tourné dans les derniers mois de la Guerre d’Algérie, avant l’indépendance, à un moment où les tensions entre groupes adversaires étaient portées à leur paroxysme. Jean-Michel Ropars rend grâce au cinéaste d’avoir décrit avec lucidité « l’échec de la société multiculturelle entre 1962 » sans porter pour autant des jugements entièrement négatifs car le film, nous dit-il, « se veut un ultime chant d’amour pour une Algérie véritablement plurielle ». Le héros, Jean, qui ne voulait plus vivre en Algérie, décide finalement d’y rester.

Réfléchissant à ce film exceptionnel, le critique se met à parler au conditionnel passé qui est comme on sait le mode de l’irréel, il rêve d’un cinéma français qui au lieu de se complaire dans l’horreur et la culpabilité, aurait pu s’interroger sur la possibilité de construire en Algérie une société plurielle.

Denise Brahimi

Cette année étant celle du centenaire pour Jean Pélégri comme pour Mohammed Dib dont La Lettre a plusieurs fois parlé, c’est l’occasion de rappeler la grande amitié qui les unissait.

C’est un gros livre, puisqu’il fait plus de 400 pages, ce qui s’explique dans la mesure où comme il est dit dès le titre, c’est un recueil de témoignages, où apparaît le désir de restituer la parole, forcément plus prolixe que l’écrit. Une des qualités du livre est d’ailleurs qu’il parvient à garder quelque chose de son origine orale, en dépit des coupes qu’il a forcément fallu faire et de quelques aménagements nécessaires pour rendre plus accessible la parole des témoins. Ils sont quinze et l’on se rend bien compte qu’ils ont été choisis pour proposer au lecteur une grande diversité à tous égards. Pari tenu, pourrait-on dire, le panorama semble en effet assez complet.

Pour résumer sommairement les catégories qui ont été retenues, on dira qu’il y a à la fois au nombre des personnes interrogées, des hommes et des femmes (pas tout à fait la parité mais cinq femmes tout de même !), des gens d’origine algérienne et musulmane, d’autres d’origine européenne ou pied noire(même si depuis la fin de la guerre en 62, beaucoup ont bougé et sont venus ou revenus en France : ce qui a été pris en compte est la période de la guerre et souvent aussi celle qui a précédé les événements et y a conduit).

Pour résumer sommairement les catégories qui ont été retenues, on dira qu’il y a à la fois au nombre des personnes interrogées, des hommes et des femmes (pas tout à fait la parité mais cinq femmes tout de même !), des gens d’origine algérienne et musulmane, d’autres d’origine européenne ou pied noire(même si depuis la fin de la guerre en 62, beaucoup ont bougé et sont venus ou revenus en France : ce qui a été pris en compte est la période de la guerre et souvent aussi celle qui a précédé les événements et y a conduit).A l’intérieur de ces grandes catégories, on se rend compte que d’autres divisions ont joué un rôle important, d’autant qu’elles ont pu entraîner des violences meurtrières et des morts nombreux : c’est le cas de la division entre les messalistes et le FLN. Côté français on en arrive dans le déroulement chronologique de cette histoire au moment où l’armée française s’oppose violemment non plus seulement aux « rebelles » et aux fellaghas mais aux défenseurs les plus acharnés et irréductibles de l’Algérie française regroupés sous le nom d’OAS. D’ailleurs, dans les exemples que le livre donne de ces activistes d’extrême droite, il y a aussi de grandes différences d’origine et d’idéologie, et c’est sans doute là que le travail accompli par Raphaëlle Branche se montre particulièrement subtil et non binaire car il donne la parole à des individus souvent étonnants même lorsqu’ils sont un peu confus, sorte de cas singuliers dont on découvre à cette occasion l’originalité irréductible.

Dans l’organisation du livre, le premier des quinze personnages présentés est un maquisard qu’on peut juger représentatif de cette catégorie, dont le rôle a été déterminant pour faire passer en huit ans d’un pays colonisé au passé comme au présent à un pays désormais indépendant. C’était donc justice de commencer par lui. Mais cette adhésion massive de la masse paysanne à la cause indépendantiste n’empêche pas qu’on entende aussi des personnages d’une tout autre origine sociale et culturelle, tels qu’un avocat ou un officier de l’armée des frontières qui n’ont cessé d’œuvrer au service de cette même cause. S’agissant des débats très actuels au sujet des harkis, un des entretiens fait comprendre avec beaucoup de justesse et d’humanité comment certains Algériens se sont retrouvés supplétifs de l’armée française après avoir traversé maintes péripéties dont l’enchaînement contraignant fait qu’on hésite à parler d’un choix : peut-on dire qu’ils ont choisi ? Dans la diversité des voix algériennes que le livre a recueillies, celle-là aussi devait être présente et entendue. De même qu’il fallait rappeler ce que dit Slimane Zeghidour avec courage et honnêteté sur les bénéfices qu’il a tirés dans son enfance de la vie dans un camp de regroupement sous la coupe des militaires français.

C’est l’avantage de procéder comme le fait ce livre par juxtaposition de témoignages personnels : les nuances apportées par chaque cas particulier apparaissent d’elles-mêmes sans qu’il soit besoin d’y ajouter un commentaire extérieur. Il n’en est pas moins vrai que certains faits apparaissent très clairement et qu’ils sont très impressionnants voire terrifiants. D’abord le nombre considérable de morts, souvent évoqués de façon tout à fait concrète par ceux qui ont été amenés à tuer et qui reconnaissent l’avoir fait sans état d’âme, sauf exception. La guerre est cause de morts, dont le nombre redouble lorsque la guerre civile s’ajoute à la guerre au sens usuel du mot entre ennemis déclarés. Apparaît aussi l’abondance considérable et tout aussi indéniable de deux pratiques odieuses et déshonorantes, la torture et le viol ; pour ce qui est de la première il n’y a évidemment plus aucun doute puisqu’elle a été reconnue par ceux-là même qui s’en sont rendu coupables, mais on aurait peut-être tendance à croire qu’elle est restée d’un usage limité alors que les témoignages recueillis dans le livre de Raphaëlle Branche donnent au contraire l’impression qu’elle a été d’une pratique tout à fait courante ; et dans la mesure où ils sont restés moins connus parce que moins déclarés par les victimes, la fréquence des viols apparaît dans ce livre comme une horreur encore trop peu dénoncée.

C’est l’avantage de procéder comme le fait ce livre par juxtaposition de témoignages personnels : les nuances apportées par chaque cas particulier apparaissent d’elles-mêmes sans qu’il soit besoin d’y ajouter un commentaire extérieur. Il n’en est pas moins vrai que certains faits apparaissent très clairement et qu’ils sont très impressionnants voire terrifiants. D’abord le nombre considérable de morts, souvent évoqués de façon tout à fait concrète par ceux qui ont été amenés à tuer et qui reconnaissent l’avoir fait sans état d’âme, sauf exception. La guerre est cause de morts, dont le nombre redouble lorsque la guerre civile s’ajoute à la guerre au sens usuel du mot entre ennemis déclarés. Apparaît aussi l’abondance considérable et tout aussi indéniable de deux pratiques odieuses et déshonorantes, la torture et le viol ; pour ce qui est de la première il n’y a évidemment plus aucun doute puisqu’elle a été reconnue par ceux-là même qui s’en sont rendu coupables, mais on aurait peut-être tendance à croire qu’elle est restée d’un usage limité alors que les témoignages recueillis dans le livre de Raphaëlle Branche donnent au contraire l’impression qu’elle a été d’une pratique tout à fait courante ; et dans la mesure où ils sont restés moins connus parce que moins déclarés par les victimes, la fréquence des viols apparaît dans ce livre comme une horreur encore trop peu dénoncée.Ce recueil accompagne très utilement une série documentaire produite par l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) et Arte France sous le même titre. La série a également pour auteurs Raphaëlle Branche ainsi que Rafael Lewandowski. La Lettre de Coup de soleil a déjà analysé précédemment un autre livre de Raphaëlle Branche : « Papa, qu’as-tu fait en Algérie » (Lettre n°48). On retrouve dans « En guerre(s) pour l’Algérie » la même aptitude à restituer la parole vivante et individuelle qui émane de situations concrètement vécues.

Denise Brahimi

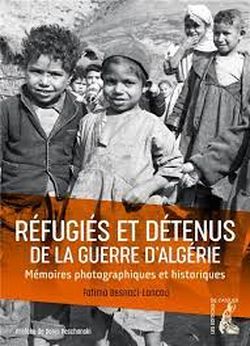

« REFUGIES ET DETENUS DE LA GUERRE D’ALGERIE, MEMOIRES PHOTOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES » par Fatima Besnaci-Lancou, Les Editions de l’Atelier, 2022

L’auteure de ce livre est une historienne connue pour ses importants travaux consacrés principalement aux harkis. Elle en parle si l’on peut dire de l’intérieur, étant elle-même « Fille de Harkis » (c’est le titre de l’un de ses ouvrages) et très au fait de la manière dont ils ont vécu dans divers camps après leur retour en France en 1962. Née en Algérie en 1954, elle a une huitaine d’années quand elle en part ; le premier camp où elle a vécu est celui de Rivesaltes, mais elle en a connu ensuite beaucoup d’autres, pendant une quinzaine d’années, jusqu’à son entrée dans l’âge adulte.

L’auteure de ce livre est une historienne connue pour ses importants travaux consacrés principalement aux harkis. Elle en parle si l’on peut dire de l’intérieur, étant elle-même « Fille de Harkis » (c’est le titre de l’un de ses ouvrages) et très au fait de la manière dont ils ont vécu dans divers camps après leur retour en France en 1962. Née en Algérie en 1954, elle a une huitaine d’années quand elle en part ; le premier camp où elle a vécu est celui de Rivesaltes, mais elle en a connu ensuite beaucoup d’autres, pendant une quinzaine d’années, jusqu’à son entrée dans l’âge adulte.

Ce dont elle parle dans le présent livre n’est que très partiellement consacré aux Harkis (qui apparaissent surtout vers la fin du livre) ; elle utilise ici un autre de ses travaux d’historienne, qui portait sur les formes d’action et sur le rôle du CICR ou comité International de la Croix- Rouge pendant la guerre d’Algérie. Son livre le plus proche de celui dont nous parlons ici est de 2018, il s’intitule :

Prisons et camps d’internement en Algérie : les missions du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans la guerre d’indépendance, 1955-1962.

Pour inclure les harkis dans la (longue) liste des gens concernés par la question des camps, elle a étendu son domaine historique jusqu’à l’année 1963. Dans les « réfugiés et détenus » dont elle parle, il s’agit donc aussi bien de gens emprisonnés pour leur activité militante et c’est le cas des indépendantistes algériens que de soldats de l’armée française tombés aux mains de l’ALN, en moins grand nombre évidemment d’autant qu’il était très difficile de se renseigner sur leur sort. Elle parle aussi des populations déplacées, obligées à quitter leur village pour être mises dans des camps de regroupement, et enfin des camps pour réfugiés algériens en Tunisie et au Maroc.

Nombre de travaux ont été aujourd’hui consacrés à ces différentes questions, aussi bien à leurs aspects politiques et humanitaires, mais ce livre a une très grande originalité qui fait sa valeur. Comme il est dit trop discrètement dans son sous-titre, il est constitué essentiellement de « Mémoires photographiques », expression assez peu courante qui signifie ici que le livre contient plus de 600 photographies appartenant aux archives du CICR et absolument remarquables par la qualité des clichés en noir et blanc : le fait mérite d’être souligné tant il est vrai que ceux-ci sont généralement très médiocres dans les livres d’histoire ! Il faut évidemment remercier les éditions de l’Atelier pour le travail qu’elles ont fourni : elles nous font bénéficier de pleines pages et même de doubles pages, où abondent les enfants, les pré-adolescents et les femmes également. Ce que souligne la légende de l’une des photos, prise au Maroc en juin 1957 : « Les femmes et les enfants forment les trois quarts de la population de réfugiés selon le CICR ».

S’il est vrai qu’on a eu bien raison de célébrer les photos prises par Marc Garanger (en 1960 pendant son service militaire en Algérie), celles qu’on peut voir dans ce livre et qui sont anonymes n’en produisent pas moins un effet saisissant. Elles sont incroyablement vivantes et même si cela n’a pas toujours été le cas, elle donnent le sentiment d’avoir été prises sur le vif, à l’insu de ceux qu’on photographiait : la caution du CICR et son rôle humanitaire font qu’à la différence de ce qui s’est passé pour Marc Garanger, les photographes ne semblent avoir rencontré aucune réticence pour remplir leur tâche ; cependant ils montrent rarement des visages souriants et la misère n’est que trop visible. Une autre raison confère de la vie à ce livre et fait qu’il provoque un fort sentiment d’empathie, c’ est le fait qu’on y trouve aussi une bonne demi-douzaine de témoignages, dont beaucoup ont été recueillis à date récente, en ce printemps 2022. Les gens qu’on entend parler, si on peut le dire ainsi à propos d’un livre, ont eu tout le temps de réfléchir (soixante ans après la fin de la guerre) voire de faire un bilan non sans garder pourtant beaucoup de naturel et de spontanéité. C’est d’ailleurs une remarque qu’on peut faire de manière plus générale à propos des souvenirs d’enfance, de jeunesse ou de guerre : les Algériens y excellent et c’est une grande chance pour les historiens qui les écoutent car non seulement ils bénéficient par là de précieuses informations, mais aussi de la qualité des récits.

Une autre raison confère de la vie à ce livre et fait qu’il provoque un fort sentiment d’empathie, c’ est le fait qu’on y trouve aussi une bonne demi-douzaine de témoignages, dont beaucoup ont été recueillis à date récente, en ce printemps 2022. Les gens qu’on entend parler, si on peut le dire ainsi à propos d’un livre, ont eu tout le temps de réfléchir (soixante ans après la fin de la guerre) voire de faire un bilan non sans garder pourtant beaucoup de naturel et de spontanéité. C’est d’ailleurs une remarque qu’on peut faire de manière plus générale à propos des souvenirs d’enfance, de jeunesse ou de guerre : les Algériens y excellent et c’est une grande chance pour les historiens qui les écoutent car non seulement ils bénéficient par là de précieuses informations, mais aussi de la qualité des récits.

Fatima Besnaci-Lancou utilise à bon escient le très riche apport des 11 missions accomplies par le CICR entre 1954 et 1963. On y verra légitimement l’évidence des violences subies par toute une population, principalement civile. Parmi celles-ci l’effet du livre est qu’on en ressort effaré par ce qui, d’ailleurs est précisément son objet : montrer l’importance des déplacements de population, et si l’on veut bien prendre ce terme à la fois au sens propre et au sens figuré, faire mesurer dans toute sa gravité la déstabilisation qui ne pouvait manquer de s’en suivre pour l’ensemble du pays. Une histoire qui après avoir été dramatique pendant sept ou huit ans, ne s’arrête évidemment pas en 1963 : peut-être devrait-on réfléchir davantage au fait que l’Algérie actuelle en subit encore les séquelles.

En cette affaire, la personne même de Fatima Besnaci-Lancou joue un rôle important, parce qu’elle est une sorte de témoin majuscule, parmi les autres qu’elle a voulu faire figurer dans ce livre où elle joue plusieurs rôles : actrice dans le détail et organisatrice de l’ensemble. En restant fidèle au camp de Rivesaltes et à son mémorial, elle confère à tout ce qu’elle écrit une bouleversante authenticité.

Denise Brahimi

« UN GENERAL DES GENERAUX » Bande dessinée de Boucq et Juncker (2022 Editions le Lombard)

Parmi plusieurs albums parus ces derniers mois autour de la guerre d’Algérie, et notamment la manœuvres occultes qu’elle a engendrées dans les milieux gouvernementaux et diverses officines, la BD de Boucq et Juncker doit être mise à part.  Centrée sur le 13 mai 1958, moment fondateur du régime politique dans lequel nous vivons aujourd’hui, elle s’appuie sur une solide documentation historique attestée par la postface de l’historien Tramor Quemeneur. De plus, elle choisit d’aborder ce moment de l’histoire dans une tonalité d’humour de dérision, à la façon des Caractères de La Bruyère.

Centrée sur le 13 mai 1958, moment fondateur du régime politique dans lequel nous vivons aujourd’hui, elle s’appuie sur une solide documentation historique attestée par la postface de l’historien Tramor Quemeneur. De plus, elle choisit d’aborder ce moment de l’histoire dans une tonalité d’humour de dérision, à la façon des Caractères de La Bruyère.

Pour l’essentiel les personnages clés de cet album sont des généraux. Ce que dit bien son titre, à la tonalité drôlatique de règle orthographique.

D’abord De Gaulle qui sera le bénéficiaire final de l’histoire, sans paraître s’y être impliqué au départ. Et 14 généraux qui interviennent plus ou moins activement dans l’histoire (l’Histoire?), tous précédés d’une petite notice biographique sur leur carrière militaire. Cet impressionnant palmarès ne fait que mieux ressortir par contraste le caractère dérisoire de leurs attitudes face aux événements. La citation de Cocteau dans Les mariés de la Tour Eiffel « Ces mystères nous dépassent, feignons d’en être l’organisateur » est illustrée dans l’album de façon démultipliée, tant tout le monde est dépassé par le désordre de ce mois de mai 1958, parti d’Alger et qui envahit Paris et l’État français. De Gaulle est celui qui l’incarne le mieux, plus préoccupé de se faire tailler un costume sur mesure par son tailleur M. Mougeot, de beurrer ses biscottes ou de jouer avec son petit chien pendant que la France tressaute. La citation reproduite à la fin de l’album de l’échange de De Gaulle avec Pierre Viansson-Ponté situe bien le jeu de dupes qui peu le mieux définir ces événements de mai/juin 1958. « Les généraux, au fonds me détestent. Je le leur rends bien. Tous des cons. Vous les avez vus en rang d’oignons sur l’aéroport à Telergma ? Des crétins, uniquement préoccupés de leur avancement, de leurs décorations, de leur confort, qui n’ont rien compris et ne comprendront jamais rien. Ce Salan, un drogué. Je le balancerai aussitôt après les élections. Ce Jouhaud, un gros ahuri. Et Massu ! Un brave type, Massu, mais qui n’a pas inventé l’eau chaude. Enfin, il faut faire avec ce que l’on a. ».

Des personnages civils sont aussi joyeusement caricaturés, le jeu de massacre n’épargne pas grand monde, Pflimlin, éphémère Président du Conseil, Guy Mollet, Pierre Lagaillarde qui ne quitte pas un treillis militaire auquel il n’a aucun droit, le Préfet Teitgen, Léon Delbecque et Jacques Soustelle qui œuvrent en faveur de De Gaulle…

Le plaisir à lire cet album tient particulièrement à la qualité du dessin de Boucq, les personnages à peine caricaturés sont tous reconnaissables, des scènes qu’on croirait croquées sur le vif, par exemple à l’Assemblée nationale ou dans les locaux dévastés du Gouvernement générale d’Alger. Citons aussi le comique de répétition de Massu, désigné président du Comité de Salut public galopant dans le sous-sol reliant le GG et le QG de la 10ème région militaire où il va chercher les consignes de Salan face aux ordres et contre ordres venus de Paris…

Le plaisir à lire cet album tient particulièrement à la qualité du dessin de Boucq, les personnages à peine caricaturés sont tous reconnaissables, des scènes qu’on croirait croquées sur le vif, par exemple à l’Assemblée nationale ou dans les locaux dévastés du Gouvernement générale d’Alger. Citons aussi le comique de répétition de Massu, désigné président du Comité de Salut public galopant dans le sous-sol reliant le GG et le QG de la 10ème région militaire où il va chercher les consignes de Salan face aux ordres et contre ordres venus de Paris…

La reproduction de moments forts comme la manifestation pro Algérie française de musulmans racolés par les soldats de Massu ou la conférence de presse de De Gaulle du 19 mai, sommet de la langue de bois sont de très fins et remarquables document de compréhension de moments politiques clés. L’air de ne pas y toucher, cet ouvrage est aussi un ouvrage politique, joyeusement anti-militariste. On y découvre à certains passages une vraie philosophie de l’action politique, entre l’impuissance des hommes (et force est de constater qu’à aucun moment on ne voit une femme ayant un rôle identifiable dans tout les désordre de ces événements… si ce n’est Yvonne De Gaulle donnant son chapeau au grand homme!) et décisions courageuses (le message du Président Coty aux deux Chambres).

L’air de ne pas y toucher, cet ouvrage est aussi un ouvrage politique, joyeusement anti-militariste. On y découvre à certains passages une vraie philosophie de l’action politique, entre l’impuissance des hommes (et force est de constater qu’à aucun moment on ne voit une femme ayant un rôle identifiable dans tout les désordre de ces événements… si ce n’est Yvonne De Gaulle donnant son chapeau au grand homme!) et décisions courageuses (le message du Président Coty aux deux Chambres).

Ce livre donne des clés pour comprendre un moment complexe de l’histoire de notre pays, et devrait avec profit être utilisé par les professeurs d’histoire pour une transmission efficace et souriante à leurs élèves.

Michel Wilson

Projection du film tunisien « ASHKAL » de Youssef Chebbi au cinéma Le Zola.

En partenariat avec l’équipe du Cinéma le Zola de Villeurbanne, Coup de Soleil en Auvergne Rhône-Alpes a présenté et animé le débat autour du film tunisien Ashkal de Youssef Chebbi en avant-première lundi 19 septembre 2022. Ce film, premier long métrage de son réalisateur, a été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au dernier Festival de Cannes et poursuit sa tournée dans plusieurs festivals internationaux (Toronto, Londres…). Les critiques sont souvent élogieuses : « Film d’une fascinante beauté » (Télérama), « Un polar qui a le feu sacré » (Libération) ou le très bel article de Denise Brahimi dans notre Lettre culturelle franco-maghrébine n°68 du 30/08/2022 où l’on peut lire : « Ashkal est un film d’une sidérante beauté […] Les tribulations d’une humanité souffrante y sont encadrées par la rigueur esthétique d’une architecture que les jeux de l’ombre et de la lumière rendent à la fois implacable et magnifique ».

Ce film, premier long métrage de son réalisateur, a été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au dernier Festival de Cannes et poursuit sa tournée dans plusieurs festivals internationaux (Toronto, Londres…). Les critiques sont souvent élogieuses : « Film d’une fascinante beauté » (Télérama), « Un polar qui a le feu sacré » (Libération) ou le très bel article de Denise Brahimi dans notre Lettre culturelle franco-maghrébine n°68 du 30/08/2022 où l’on peut lire : « Ashkal est un film d’une sidérante beauté […] Les tribulations d’une humanité souffrante y sont encadrées par la rigueur esthétique d’une architecture que les jeux de l’ombre et de la lumière rendent à la fois implacable et magnifique ».

Après une courte présentation du réalisateur et des deux associations Coup de Soleil AuRA et Maghreb des Films en Rhône-Alpes, le film est projeté dans une belle salle bien équipée. A la fin de la projection, il a fallu un petit moment au public, pas aussi nombreux qu’on l’aurait souhaité, pour exprimer ses ressentis. La transition a été trouvée par la responsable de la programmation Sylvia Da Rocha (que nous remercions pour son accueil et son apport enrichissant lors du débat) : elle a interpellé l’ingénieur du son présent dans la salle pour parler des conditions de tournage et des techniques de prises de son. Par la suite, j’ai donné quelques clés d’interprétation de ce film dense :

• D’abord le titre Ashkal : formes, motifs, silhouettes. L’espace scénique du film est constitué par des barres d’immeubles dont la construction est arrêtée. Ce sont les fameux « Jardins de Carthage », un projet immobilier conçu en 2003 sous l’ancien Régime de Ben Ali pour loger hommes d’affaires et de pouvoir dans des tours à la Dubaï. Après la Révolution de 2011, le chantier est bloqué par décision de justice.

• Ensuite la thématique du feu et de l’immolation qui va s’amplifiant jusqu’à la scène finale hallucinante du film. Le réalisateur en dit ceci : « L’acte de s’immoler est un acte politique mais aussi prophétique : il s’agit de déclencher un réveil, d’appeler chacun à transformer ses conditions ». L’allusion à l’histoire récente de la Tunisie est claire : l’immolation par le feu de Mohamed Bouazizi le 17 décembre 2010 a été le déclencheur de la chute du pouvoir de Ben Ali. Depuis, le geste a été reproduit des centaines de fois.

ASHKAL©supernova-Films-_-Poetik-film-_-Blast-Film

• « J’ai filmé les immeubles froids comme des temples dont le cœur se mettrait à brûler » explique encore le réalisateur, dénonçant au passage le détournement des espoirs suscités par la Révolution par une classe d’affairistes et de politiciens corrompus, comme cette Instance de Vérité et de Dignité instrumentalisée par les nouveaux maîtres du pouvoir en collusion avec les milieux affairistes reconvertis.

• Enfin, pour Youssef Chebbi, la métaphore de l’attraction du feu est une manière d’exprimer « un phénomène de fascination collective religieuse ou politique » : évocation de cette vague de religiosité et d’exacerbation identitaire qui a suivi l’arrivée au pouvoir des Islamistes en Tunisie ou clin d’œil à la montée du populisme actuel qui prétend y faire face ? Le réalisateur laisse au public le champ libre des interprétations.

Et le débat riche et animé qui a suivi en a été l’illustration. Deux tendances se sont dégagées : certaines interventions ont abondé dans une vision désespérante de la grave crise politique, économique et sociale de la Tunisie qui a poussé beaucoup de jeunes à tenter la « Harga », l’émigration clandestine vers l’Europe (encore une histoire de feu où on brûle ses papiers à l’arrivée pour ne pas être expulsable). D’autres ont mis l’accent sur l’originalité de l’esthétique choisie par le réalisateur, à rebours d’un décor folklorique d’une Tunisie, pays du jasmin, du soleil, de la mer et de la douceur de vivre. Ce choix d’un réalisme « magique » permet de pointer les blocages qui menacent l’avenir de la Tunisie et autorise peut-être, comme le suggère la scène finale où Fatma la jeune enquêtrice tente de résister à la précipitation collective dans le bûcher, l’espoir que les jeunes et les femmes pourraient incarner la dynamique d’un sursaut salvateur.

Tahar BEN MEFTAH.

ASHKAL©supernova-Films-_-Poetik-film-_-Blast-Film

Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.

– Utiles

– Utiles

de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun

Cliquez ici pour voir le film

–Entre nos mains

de Leila Saadna

Cliquez ici pour voir le film,

Et sa bande-annonce, cliquez ici

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.

Si vous souhaitez vous investir à nos côtés, nous serions heureux d’accueillir votre adhésion. Il vous est possible de le faire en ligne sur notre site via Hello Asso.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,

chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.

Et également vous avez la possibilité de souscrire en ligne sur notre site à l’ultime numéro de la Revue Le Croquant, un hommage à son créateur Michel Cornaton, que nous avons co-édité.

Nous souhaitons aussi contribuer à la diffusion du livre posthume de notre cher Abdelhamid LAGHOUATI, poète, artiste plasticien, ami de Jean Sénac et de tant d’autres. Une souscription est ouverte pour commander son livre par la Maison de la Poésie Rhône-Alpes à Saint Martin d’Hères.

SOUSCRIPTION

BON DE COMMANDE

Je commande .. .. .. .. exemplaire(s) de « Entre cri et passion » de Abdelhamid Laghouati.

Je règle par : ☐ chèque bancaire

☐ autre moyen (sauf carte bancaire)

☐ postal

À l’ordre de :

Maison de la Poésie Rhône-Alpes

33 avenue Ambroise Croizat

38400 Saint-Martin-d’Hères

Date : .. .. / .. .. / .. .. Signature :

- Samedi 5 novembre rencontre Merzak AllouacheWassila Tamzali à la bibliothèque du 1er arrondissement de Lyon après projection du film des femmes de Merzak Allouache au cinéma Opéra.

- Lundi 7 novembre au Méliès à Saint-Etienne Projection de Rock against police de Nabil Djeouani, dans le cadre de la Biennale Traces

- Mardi 8 novembre conférence de l’historien Marc André autour de son livre « Une prison pour mémoire. Montluc de 1944 à nos jours », en dialogue avec Mireille Debard, animé par Frédéric Abecassis. Bibliothèque Diderot Lyon.

- Du 9 au 20 novembre, pièce de théâtre 1983 d’Alice Carré et Margaux Eskenazi au TNP de Villeurbanne, et de nombreuses rencontres autour de la pièce.

- jeudi 10 novembre rencontre avec l’écrivaine tunisienne Fawzia Zouari à la maison des Passages à Lyon. Animation Tahar Ben Meftah, Touriya Fili Tullon et Esma Gaudin Azzouz. Lectures de textes par Nadia Larbiouène.

- 16 novembre à Grenoble 30 ans de la revue Ecarts d’identité Librairie du Square dans le cadre de la biennale Traces

- 21/25 novembre colloque sur les 60 ans de la guerre d’Algérie, organisé par l’université de Saint-Etienne dans le cadre de la Biennale Traces

- samedi 25 novembre, au cinéma L’Opéra de Lyon, Projection du film « Les femmes du pavillon J », en présence de son auteur, Mohamed Nadif, débat animé par Tahar Ben Meftah, universitaire, et président du Maghreb des Films en Rhône-Alpes

- 25, 26 et 27 novembre, à Clermont-Ferrand, Mémoires et fraternité ensemble de manifestations organisées par la 4ACG et plusieurs partenaires sur le 60è anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

- 29 novembre à l’Opéra Underground de Lyon « Les Algériens peuvent-ils parler? » Cinéma et politique en Algérie dans le cadre de la Biennale Traces

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.