Editorial

Pour terminer l’année 2022, nous vous proposons un programme assez éclectique, ouvert à la diversité des formes et des thématiques abordées.

Les Lyonnais et gens de la région ont la chance de se voir offrir une exposition tout à fait originale, d’abord montrée par l’Institut du Monde arabe à Paris, « Son oeil dans ma main ». Il s’agit d’un mélange de photographies qui sont l’œuvre du grand Raymond Depardon et de textes personnels de l’écrivain et intellectuel algérien Kamel Daoud.

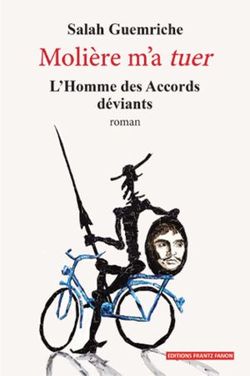

Nous vous invitons aussi à lire un texte nouveau de l’infatigable écrivain Salah Guemriche, qui a toujours l’art de mettre l’intérêt en éveil. Ce livre est du genre inclassable, avec de fort aspects humoristiques que le titre laisse soupçonner, puisqu’il s’agit de « Molière m’a tuer », variation sur une formule énigmatique et célèbre en son temps.

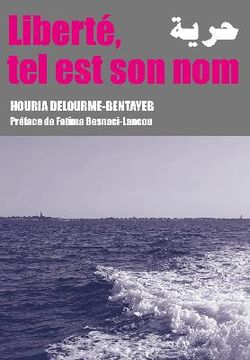

Notre dernière sélection vous invitait à lire et à regarder un livre de Fatima Besnaci-Lancou, où l’on pouvait retrouver une fois encore le douloureux problème des harkis. Sur le mode personnel d’un récit romanesque, il concerne également Houria Delourme Bentayeb dont le livre « Liberté, tel est son nom » est préfacé par l’historienne dont nous vous présentions le dernier livre il y a un mois.

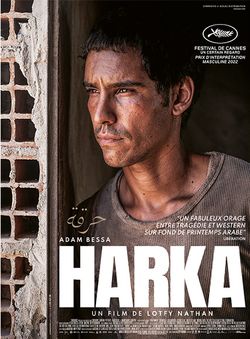

La Lettre fait la part belle au cinéma, en proposant deux films ce mois-ci, tunisiens l’un et l’autre, mais aussi différents que possible. L’un d’eux, d’une grande nouveauté par sa manière de procéder, s’intitule « Sous les figues ». Et l’autre, « Harka », nous ramène dans l’enfermement mortifère des violences subies.

Vous savez que Michel Wilson n’oublie jamais de vous proposer des images, romans graphiques ou BD. Ce sera de nouveau la cas avec l’album « Lisa et Mohamed », qui lui aussi aborde la question des harkis.

Très bonne fin d’année

Denise Brahimi

Dans le cadre de la Biennale de Lyon cette exposition s’est déplacée, élargissant ainsi le vif succès qu’elle a connue à l’Institut du monde arabe à Paris, grâce aux éditions Barzakh d’Alger qui ont conçu cette idée originale. On pourrait dire de cette exposition qu’elle est au départ photographique mais il faudrait en compléter la définition car elle comporte aussi un commentaire littéraire voire poétique et entremêle les deux tout en laissant une place sans mélange à chacun des deux artistes, aucune de ses deux composantes ne s’astreignant à suivre l’autre et à la doubler. Et ce pour des raisons tout à fait évidentes : Raymond Depardon le photographe et Kamel Daoud l’écrivain ne peuvent en aucune manière avoir le même rapport à la ville d’Alger qui est le sujet de leur travail et de leur réflexion. Tout contribue en effet à les différencier. Comme leur nom l’indique, l’un est Algérien et l’autre Français. Ils appartiennent à deux

générations différentes, Raymond Depardon a maintenant 80 ans ; né en 1942, il a photographié Alger pour la première fois en 1961, alors qu’il était un jeune homme de 19 ans, qui voulait montrer la complexité de la ville qu’il découvrait et sa composition hétérogène. L’Alger actuelle lui est une ville forcément étrangère (ce qui ne vaut pas dire qu’elle ne l’intéresse pas !) et à peu près méconnaissable par rapport à celle qu’il a connue en 1961.

générations différentes, Raymond Depardon a maintenant 80 ans ; né en 1942, il a photographié Alger pour la première fois en 1961, alors qu’il était un jeune homme de 19 ans, qui voulait montrer la complexité de la ville qu’il découvrait et sa composition hétérogène. L’Alger actuelle lui est une ville forcément étrangère (ce qui ne vaut pas dire qu’elle ne l’intéresse pas !) et à peu près méconnaissable par rapport à celle qu’il a connue en 1961.En revanche Kamel Daoud n’a rien connu de cette ville-là qu’on pourrait appeler la ville ancienne puisqu’il est né en 1970, alors que l’Algérie était indépendante depuis 8 ans déjà. Il est d’autant plus attaché à ce que lui montrent les photos de Raymond Depardon que la capitale de l’Algérie française lui est totalement inaccessible, sorte de ville engloutie qu’il ne peut évidemment pas retrouver par les chemins de sa mémoire personnelle mais pas non plus par ceux de la mémoire collective, l’Algérie appartenant à cette catégorie de pays qui ont un avant et un après, séparés sans transition par une rupture brutale ; celle-ci est d’autant plus radicale qu’elle a été longuement désirée ou redoutée pour un même résultat, deux mondes superposés dont le plus ancien est devenu invisible par la prolifération du second.

Pour un esprit curieux comme celui de Kamel Daoud, profondément désireux de comprendre son pays et de ne pas le construire mentalement sur des occultations, les photos de 1961 sont une sorte de trésor, presque inespéré, et l’on sent dans tout ce qu’il dit à quel point il est reconnaissant à leur auteur de lui ouvrir cette fenêtre sur l’obscurité. Alger est d’autant plus pour lui une découverte qu’il est fondamentalement oranais, et ne s’en cache pas. Mais surtout, la ville de 1961 correspond à un moment très particulier, dont ne peuvent sans doute pas avoir l’idée ceux qui n’y ont pas vécu personnellement. Il se dégage de ces photos le sentiment étrange qu’elles montrent des catégories de gens très différents et qui pourtant se frôlent, qui sont juxtaposés sans le moindre échange et qui pourtant ne se regardent pas. Il s’agit évidemment des Français dits Pieds Noirs et des Arabes mais aussi des soldats fort nombreux (sans doute y a-t-il plusieurs sortes d’entre eux, préposés au « maintien de l’ordre ») et aussi ou surtout d’une autre forme de présence très fortement ressentie par l’intermédiaire des inscriptions que les photos donnent à lire un peu partout, celle de l’OAS dont le sigle scande l’espace urbain comme une menace non dissimulée. Paysage étrange en vérité, que le jeune photographe de 19 ans a dû ressentir comme la découverte d’un monde inattendu.

Pour un esprit curieux comme celui de Kamel Daoud, profondément désireux de comprendre son pays et de ne pas le construire mentalement sur des occultations, les photos de 1961 sont une sorte de trésor, presque inespéré, et l’on sent dans tout ce qu’il dit à quel point il est reconnaissant à leur auteur de lui ouvrir cette fenêtre sur l’obscurité. Alger est d’autant plus pour lui une découverte qu’il est fondamentalement oranais, et ne s’en cache pas. Mais surtout, la ville de 1961 correspond à un moment très particulier, dont ne peuvent sans doute pas avoir l’idée ceux qui n’y ont pas vécu personnellement. Il se dégage de ces photos le sentiment étrange qu’elles montrent des catégories de gens très différents et qui pourtant se frôlent, qui sont juxtaposés sans le moindre échange et qui pourtant ne se regardent pas. Il s’agit évidemment des Français dits Pieds Noirs et des Arabes mais aussi des soldats fort nombreux (sans doute y a-t-il plusieurs sortes d’entre eux, préposés au « maintien de l’ordre ») et aussi ou surtout d’une autre forme de présence très fortement ressentie par l’intermédiaire des inscriptions que les photos donnent à lire un peu partout, celle de l’OAS dont le sigle scande l’espace urbain comme une menace non dissimulée. Paysage étrange en vérité, que le jeune photographe de 19 ans a dû ressentir comme la découverte d’un monde inattendu. Paradoxalement alors qu’on pourrait croire qu’un sentiment tout à fait différent se dégage de la ville de 2019, cela pourrait bien n’être le cas pour aucun des deux artistes pour des raisons qui ne sont évidemment pas les mêmes mais qui aboutissent au même résultat. Il est normal que Depardon ait le sentiment de découvrir un monde nouveau dont il reconnaît certainement en toute modestie, qu’il n’a pas les clefs. D’ailleurs on pourrait aller jusqu’à dire que là repose, en partie, ce qu’est pour lui la photographie : le regard de quelqu’un qui cherche, qui hésite peut-être, en tout cas qui n’a pas immédiatement un sens à plaquer sur ce qu’il voit (et qui apparemment s’en passe très bien).

Paradoxalement alors qu’on pourrait croire qu’un sentiment tout à fait différent se dégage de la ville de 2019, cela pourrait bien n’être le cas pour aucun des deux artistes pour des raisons qui ne sont évidemment pas les mêmes mais qui aboutissent au même résultat. Il est normal que Depardon ait le sentiment de découvrir un monde nouveau dont il reconnaît certainement en toute modestie, qu’il n’a pas les clefs. D’ailleurs on pourrait aller jusqu’à dire que là repose, en partie, ce qu’est pour lui la photographie : le regard de quelqu’un qui cherche, qui hésite peut-être, en tout cas qui n’a pas immédiatement un sens à plaquer sur ce qu’il voit (et qui apparemment s’en passe très bien).Ce que dit Kamel Daoud de ces mêmes images récentes d’Alger ne donne pas du tout le sentiment qu’il s’y sente chez lui et dans un monde dont au contraire il aurait les clefs. Et qui en effet s’agissant d’Alger en 2019, c’est-à-dire en pleine période du hirak, aurait pu prétendre (ou pourrait encore prétendre aujourd’hui !) à quelque savoir sur les événements. Présents ou futurs, ceux-ci sont perceptibles peut-être mais pourtant bien cachés derrière les voiles ou les regards —et par beaucoup de silence aussi, sans doute plus gênant pour l’écrivain que pour le photographe, habitué à se passer de la parole. L’attitude de Kamel Daoud a certainement à voir avec le fait qu’il est un peu ou beaucoup déconcerté , et qu’il doit substituer un autre langage à celui qu’il ne parvient pas à discerner clairement. Ce langage serait peut-être celui d’une théâtralisation, voire d’une dramatisation, en tout cas beaucoup plus que d’une familiarité ou d’un échange immédiatement acquis. De cette Algérie de 2019, on ne saurait dire qu’elle existe vraiment mais plutôt qu’il faut la construire et la faire exister.

C’est peut-être s’aventurer beaucoup, en toute incertitude, que de trouver davantage cette familiarité ou plutôt cette complicité entre les deux artistes : ils la ressentent sans doute l’un et l’autre et on dirait qu’ils en sont les premiers étonnés— mais en même temps si heureux qu’il en soit ainsi, qu’on devient complice aussi, en tant que lecteur et spectateur, de ce qui lie profondément ces deux hommes, à tous égards différents, et pourtant tellement proches.

Denise Brahimi

« MOLIERE M’A TUER, L’HOMME DES ACCORDS DEVIANTS » , Editions Frantz Fanon, roman, Algérie, 2022

Ce livre inclassable se caractérise avant toute chose par son ton, et on peut déjà avoir une certaine idée de celui-ci, avant de se lancer dans l’aventure de la lecture (car c’en est une !), en regardant la couverture, aussi drôle qu’énigmatique. On y voit un Don Quichotte brandissant sa lance comme un fier hidalgo héroï-comique, selon la tradition, mais la grande différence avec l’image qu’on a habituellement de lui est qu’il se propulse en guise  de cheval sur une bicyclette du plus beau bleu. De ladite bicyclette, qui fait évidemment référence au roman de Régine Deforges (1981), il sera question dans la suite des épisodes, parmi le flot d’autres œuvres littéraires qui sont également convoquées. On ne met pas longtemps à comprendre que les livres, leurs auteurs et leurs personnages, sont le sujet dans lequel Salah Guemriche va nous immerger, nous lecteurs, continûment quoique sous des formes variées et le plus souvent rocambolesques.

de cheval sur une bicyclette du plus beau bleu. De ladite bicyclette, qui fait évidemment référence au roman de Régine Deforges (1981), il sera question dans la suite des épisodes, parmi le flot d’autres œuvres littéraires qui sont également convoquées. On ne met pas longtemps à comprendre que les livres, leurs auteurs et leurs personnages, sont le sujet dans lequel Salah Guemriche va nous immerger, nous lecteurs, continûment quoique sous des formes variées et le plus souvent rocambolesques.

On se rend compte aussi que malgré des apparences à sauts et à gambades, comme dirait Montaigne, il ne « dévie » jamais vraiment de ce qu’il a inventé pour donner une intrigue à ce livre original, drolatique mais pas seulement. Car s’il brille assurément par son haut degré de fantaisie, il ne manque pas pour autant de sérieux dans son propos, comme le prouve la référence à Molière, présent lui aussi et convoqué à la rescousse dès cette même couverture. Molière y figure sur la bicyclette de Don Quichotte et brandi par lui, mais évidemment il est présent bien plus encore dans les mots du titre ; ce qui signifie qu’il est une des références importantes de l’auteur ou si l’on préfère de son double, Larbi le Franco-Algérien, dont il nous est rappelé qu’il a jadis adapté en arabe le « Tartuffe » et « Les femmes savantes ». D’une certaine manière, Molière est au cœur du livre, y compris pour la dimension comique voire farcesque de son œuvre : Salah Guemriche, qui revendique aussi le parrainage de l’humoriste algérien Fellag, a très envie de nous faire rire et d’ailleurs il y parvient fort bien. Sans doute a-t-il d’autant plus cette envie qu’elle n’est pas forcément en rapport avec le ou les sujets qu’il veut aborder.

Pour comprendre le propos de l’auteur dans ce livre, il est indispensable de se reporter à son sous-titre « L’homme des Accords déviants » qui donne à entendre un air connu aux oreilles des lecteurs en cette année 2022. N’est-ce pas en effet le soixantième anniversaire des Accords d’Evian pour employer la graphie historiquement connue —jusqu’au moment où Salah Guemriche en imagine une autre, témoignant s’il en était besoin de son goût des jeux de mots. Cette pratique est une plaisante utilisation de l’une de ses professions qui est la linguistique (Que l’on songe à l’un de ses titres les plus connus : «Dictionnaire des mots français d’origine arabe » de 2007 ou encore «Petit dico à l’usage des darons et des daronnes » de 2017 ). Les lecteurs y trouveront le même plaisir que chez Boby Lapointe ou Raymond Queneau ; pour qui a la moindre habitude de ces auteurs et de leurs semblables, il paraîtra tout naturel, et disons-le fort bien trouvé, que « d’Evian » devient « déviants » !

Cependant, le mot le plus important de ce sous-titre est évidemment le mot « Accords », employé subtilement par Salah Guemriche à son sens grammatical : quiconque a fréquenté l’école a forcément entendu parler du fameux « accord du participe passé », et à défaut de savoir judicieusement appliquer la règle, du moins sait-on qu’elle fait partie des connaissances élémentaires ! De façon évidemment humoristique, c’est le non respect de cette règle qui est le point de départ de l’intrigue du livre et son fil conducteur—on ne parlera pas d’énigme car tout est bien clair depuis le début : le héros principal du livre, Larbi, nouveau Don Quichotte parti pour un combat héroïque et grotesque, a décidé de s’en prendre, pour les éliminer au moins fictivement, à tous ceux qui en ce monde font entendre (notamment sur les médias) une voix supposée autorisée , alors qu’il ne sont même pas capables de respecter la règle grammaticale la plus simple : l’accord du participe passé ! Voilà qui crie vengeance évidemment, c’est du moins ce que pense Larbi, qui se voue à l’extermination des coupables, même si ce n’est qu’en tirant sur eux avec  des balles à blanc ! D’ailleurs Salah Guemriche fait d’une pierre au moins deux coups, car s’il s’en prend aux coupables de fautes de grammaire et se moque d’eux sans indulgence (comment osent-ils étaler leur ignorance, aussi ignares qu’arrogants !), il se moque tout autant de lui-même et de ses combats donquichottesques voués à ne jamais s’arrêter : c’est lui le « Medjnoun Molière » ou « fou de Molière » (sur le modèle de ce grand classique de la littérature arabe qu’est « Le fou de Leïla »). L’autofiction du livre se double d’auto-dérision, mais ce fou-là, même si son mode d’action prend les allures du terrorisme contemporain, ne fait que le parodier de manière plus ou moins ludique : à chacun de choisir son combat!

des balles à blanc ! D’ailleurs Salah Guemriche fait d’une pierre au moins deux coups, car s’il s’en prend aux coupables de fautes de grammaire et se moque d’eux sans indulgence (comment osent-ils étaler leur ignorance, aussi ignares qu’arrogants !), il se moque tout autant de lui-même et de ses combats donquichottesques voués à ne jamais s’arrêter : c’est lui le « Medjnoun Molière » ou « fou de Molière » (sur le modèle de ce grand classique de la littérature arabe qu’est « Le fou de Leïla »). L’autofiction du livre se double d’auto-dérision, mais ce fou-là, même si son mode d’action prend les allures du terrorisme contemporain, ne fait que le parodier de manière plus ou moins ludique : à chacun de choisir son combat!

Fidèle à son goût des livres, Larbi n’est pas fâché de rejoindre d’autres « fous » illustres et par exemple « le Fou d’Elsa », un des livres les plus appréciés d’Aragon. Les livres, toujours les livres, Larbi-Salah même s’il refuse de se prendre au sérieux, est pourtant fidèle à la grande affaire de sa vie : la défense de la littérature et de la langue française qui l’une et l’autre sont seules dignes de son respect. Cependant il faut sans doute distinguer Larbi voué au seul combat pour la langue et Salah dont l’œuvre en aborde beaucoup d’autres, entrant par exemple dans un « Dialogue avec Camus » au sujet du personnage de Meursault. Salah Guemriche est un auteur multiple, comme est multiforme le Scapin de Molière qui hait « les cœurs pusillanimes » et ne défend sous ses masques que de très justes causes.

Denise Brahimi

« LIBERTE TEL EST SON NOM » par Houria Delourme-Bentayeb, éditions du Croquant 2022

Ce livre est baptisé « autofiction » et c’est sans doute en effet le terme qui lui convient le mieux, car ce n’est pas tout à fait un roman autobiographique où s’exprimerait plus spécialement une représentante de l’auteure. Il est vraisemblable que cette représentante existe et qu’il s’agit du personnage féminin qu’elle appelle H, mais l’action n’en est pas moins consacrée à tout un groupe d’hommes, de femmes et d’enfants que dans le langage algérien traditionnel on pourrait plus ou moins désigner comme une tribu (évidemment  pas au sens le plus ancien). Le récit permet de la suivre sur plusieurs générations, deux ou trois principalement, dont la succession recouvre principalement deux époques : d’une part celle de la Guerre d’Algérie, en fait dans ses dernières années, 1960-1962 et d’autre part celle qui a suivi à partir de 1962 lorsque nombre de supplétifs rattachés à l’armée française et couramment appelés harkis ont dû s’embarquer tant bien que mal et précipitamment pour la France avec leur famille, étant évident pour tout le monde que sauf exception c’était le seul moyen de sauver leur vie.

pas au sens le plus ancien). Le récit permet de la suivre sur plusieurs générations, deux ou trois principalement, dont la succession recouvre principalement deux époques : d’une part celle de la Guerre d’Algérie, en fait dans ses dernières années, 1960-1962 et d’autre part celle qui a suivi à partir de 1962 lorsque nombre de supplétifs rattachés à l’armée française et couramment appelés harkis ont dû s’embarquer tant bien que mal et précipitamment pour la France avec leur famille, étant évident pour tout le monde que sauf exception c’était le seul moyen de sauver leur vie.

La jeune H déjà évoquée se trouve être à la limite entre ces deux périodes, elle est née dans l’Algérie encore coloniale d’un père qui avait choisi le combat indépendantiste et y a laissé sa vie, mais Leïla mère de H a été remariée à la manière de l’époque avec un homme plus âgé qui à l’opposé a été amené par les circonstances à se mettre au service de l’armée française. Et c’est lui qui tient la place du harki dans toute la suite du récit, c’est-à-dire après le rapatriement en France dans différents camps d’hébergement, jusqu’à ce qu’il parvienne à acheter une maison pour y caser toute sa famille.

Le personnage du harki émerge peu à peu de ce qui était d’abord une sorte d’inconsistance, due au fait qu’il semble n’avoir jamais été si peu que ce soit maître de ses décisions. Mais on le voit peu à peu et notamment à partir de l’installation en France (dont on ne peut pourtant pas dire là non plus qu’elle ait vraiment été choisie) tenter de surnager aux événements et s’il se peut tenter même d’y comprendre quelque chose à défaut de pouvoir agir sur eux. Globalement ce qui s’exprime à travers le récit et jusqu’à sa fin est une sympathie grandissante pour celui dont on ne cesse de penser que c’était un brave homme et malheureusement comme tant d’autres une victime digne de compassion. L’auteure a essayé de complexifier son livre en y introduisant une dimension temporelle qui conduit jusqu’à la période actuelle, où l’on voit apparaître une nouvelle génération tout à fait différente de celle des parents (et grands parents) à tel point que ceux- ci en sont profondément désarçonnés. Bien qu’on y trouve des couples mixtes très francisés et très libérés à l’égard de l’islam, on a l’impression qu’il reste chez ces harkis ou descendants de harkis une sorte de réserve (le mot est faible) à l’égard de tout ce qui pourrait signifier une dépendance ou une accointance à l’égard de l’Algérie, celle d’après l’indépendance et que donc ils n’ont pas connue. La dernière génération dont il est question dans le livre, celle des jeunes gens en âge de se marier, est tout à fait libérée de ce type de crainte plus ou moins consciente et se meut avec une totale liberté semble-t-il entre ses divers héritages culturels au sens le plus large du mot.

L’auteure a essayé de complexifier son livre en y introduisant une dimension temporelle qui conduit jusqu’à la période actuelle, où l’on voit apparaître une nouvelle génération tout à fait différente de celle des parents (et grands parents) à tel point que ceux- ci en sont profondément désarçonnés. Bien qu’on y trouve des couples mixtes très francisés et très libérés à l’égard de l’islam, on a l’impression qu’il reste chez ces harkis ou descendants de harkis une sorte de réserve (le mot est faible) à l’égard de tout ce qui pourrait signifier une dépendance ou une accointance à l’égard de l’Algérie, celle d’après l’indépendance et que donc ils n’ont pas connue. La dernière génération dont il est question dans le livre, celle des jeunes gens en âge de se marier, est tout à fait libérée de ce type de crainte plus ou moins consciente et se meut avec une totale liberté semble-t-il entre ses divers héritages culturels au sens le plus large du mot.

L’autofiction de l’auteur s’arrête aux portes de ce qui serait en effet une magnifique conquête s’il en est bien ainsi. La longue épreuve du passage par l’étape « harkis en France » pourrait être vue rétrospectivement comme un moment historique révolu, il s’agirait d’une si bonne nouvelle qu’on ose à peine y croire.

Denise Brahimi

» LISA ET MOHAMED « de Julien Frey et Magalen Goust chez Futuropolis 2021

Cet élégant album de bande dessinée est sous-titré « Une étudiante, un harki, un secret… ».

Cet élégant album de bande dessinée est sous-titré « Une étudiante, un harki, un secret… ».

Lisa, étudiante parisienne fait des études de communication à Paris, faute d’avoir intégré l’école de journalisme, sa profession rêvée. Il lui faut trouver à se loger, sa « coloc » prenant fin, et elle refuse l’offre pressante de son amoureux, Théo, de s’installer chez lui, afin de mieux étudier. Nicolas, un ami de Théo lui propose de loger dans l’appartement de son père, Mohamed, gratuitement, en échange d’avoir à veiller sur lui, qui a de perdu sa femme, Louise.

Comme souvent dans ces récits de rencontres entre un vieux monsieur grincheux et une jeune personne dynamique, les premières relations sont tendues et l’apprivoisement ne se fera qu’à la longue. Et surtout, Lisa prendra connaissance du passé harki de Mohamed, qu’il cache, mais que Louise avait tenté dans les années 80 de lui faire relater dans des cassettes que Lisa retrouve, cachées dans un tiroir de son bureau.

Mohamed n’a pas seulement été le harki contraint de rejoindre l’armée française pour échapper à la pression du FLN dans les Aurès, comme il se décrit d’abord, il a fini dans des commandos de chasse, a pratiqué la torture…

Louise avait renoncé à la publication de ce récit : « Si tu dis que tu as torturé, les gens oublieront tout le reste, tout ce que tu as subi. ». « On ne peut pas dire la vérité ? ». « Tout le monde t’en voudra. Les Algériens, les Français… Même les harkis t’en voudront ».

Julien Frey, scénariste qui travaille régulièrement sur des sujets mémoriels, n’a donc pas hésité à aborder un sujet grave, sans l’édulcorer. Mohamed a été rapatrié par ses officiers avec un petit nombre de ses compagnons. Il a eu à subir la vie dans les camps, où il a eu le bonheur de rencontrer Louise, qu’il a épousée, et qui lui a appris à lire, à écrire et à parler le français.

Julien Frey, scénariste qui travaille régulièrement sur des sujets mémoriels, n’a donc pas hésité à aborder un sujet grave, sans l’édulcorer. Mohamed a été rapatrié par ses officiers avec un petit nombre de ses compagnons. Il a eu à subir la vie dans les camps, où il a eu le bonheur de rencontrer Louise, qu’il a épousée, et qui lui a appris à lire, à écrire et à parler le français.

L’écriture de Frey est sobre, des dialogues courts qui vont droit au but. Quelques interventions télévisées ponctuent le récit, notamment celle de Bouteflika lors de sa visite à Paris « Je crois que les conditions ne sont pas encore venues pour les visites de harkis ;… C’est exactement comme si on demandait à un Français de la Résistance de toucher la main à un collabo, c’est très dur…). Sont également montrées lors des recherches que mène Lisa, les interviews de Bernard Tricot conseiller technique aux affaires algérienne auprès de De Gaulle « Il s’agissait la plupart du temps de paysans algériens d’une culture très sommaire » ou d’Alain Peyrefitte faisant dire à De Gaulle « Mon village ne s’appellerait plus Colombey les deux églises, il s’appellerait Colombey les deux mosquées ». Une façon d’évoquer la faillite du politique, concernant cette histoire.

Le très beau dessin réaliste de l’illustratrice Mayalen Goust sert remarquablement ce récit. On apprécie sa palette de couleurs plutôt douces et pastel, les attitudes des personnages, et des images qui font s’arrêter souvent pour apprécier la scène proposée.

Le récit exprime sobrement l’histoire passée et présente de ces harkis, et ne se prive pas d’un « happy end », de retrouvailles avec le cousin Amine qui, lui avait choisi le maquis et avait été arrêté. C’est Nicolas, le fils de Mohamed qui l’a retrouvé, et fait accepter à son père la démarche de tenter de renouer la relation.

En ces temps où les croisements des mémoires sur ce « passé qui ne passe pas » se multiplient, avec une nouvelle efflorescence d’œuvres culturelles qui l’évoquent, souvent sous la forme de transmission, d’accès à des vérités cachées de la part des descendants, cet album prend bien sa place. Il sait évoquer sans rien dissimuler ces périodes de grande violence, mais laisse sa part à l’humain, dans un récit touchant.

Michel Wilson

« SOUS LES FIGUES » film de Erige Sehiri, Tunisie 2022

Le titre de ce film est entièrement justifié : il se passe à peu près entièrement dans un champ de figuiers, dès le moment où on y arrive en camion avec la cargaison (des jeunes filles surtout) de cueilleuses et de cueilleurs recrutés pour le ramassage des figues, jusqu’à celui où on en repart avec eux en fin de journée, avec deux camions cette fois, dont l’un chargé des figues en cagettes récoltées dans la journée. C’est tout juste si une ou deux vues sur le paysage alentour permettent d’en apprécier la beauté et d’identifier les lieux.  Pour le reste, on vit constamment comme les cueilleurs eux-mêmes, entourés de ces feuilles et de ces fruits, et la première remarque est qu’on ne s’en lasse pas une minute, tant cet environnement végétal est d’une grande beauté. N’importe à qui sont destinés ces fruits qu’on devine succulents, on en a profité pendant la durée du film plus que ne sauraient le faire ceux qui les mangeront !

Pour le reste, on vit constamment comme les cueilleurs eux-mêmes, entourés de ces feuilles et de ces fruits, et la première remarque est qu’on ne s’en lasse pas une minute, tant cet environnement végétal est d’une grande beauté. N’importe à qui sont destinés ces fruits qu’on devine succulents, on en a profité pendant la durée du film plus que ne sauraient le faire ceux qui les mangeront !

Naturellement cela ne veut pas dire que la vingtaine de gens qui ont travaillé dans ce champ pendant toute la journée (et dont la fatigue physique nous est rendue sensible) ont nagé dans l’euphorie. Certes on admire ce sur quoi la réalisatrice a voulu insister, l’élan et la vigueur avec lesquelles tout le monde chante dans le camion du retour (même les plus âgées semble-il) au lieu de s’effondrer comme on aurait pu croire sous l’effet de l’épuisement. Mais le film est suffisamment imprégné d’humanité pour qu’on comprenne ce qu’il en est réellement : le chant offre aux corps fatigués la grâce magnifique de balayer les tensions, les querelles, la violence et les larmes qui ont marqué les étapes d’une très longue et laborieuse journée. Le sujet du film est de nous faire suivre d’heure en heure tout ce qui a constitué celle-ci. On dirait qu’on touche, de manière très concrète, une sorte de matière physique, psychique, affective, pâte dont est faite la vie humaine sous les figues pas moins qu’ailleurs. Et c’est là qu’on s’émerveille, en tant que spectateur du film, de tout ce qu’il arrive à nous dire en si peu de temps. Il faut donner au mot tout qui précède un sens aussi plein, aussi complet que possible, pour rendre grâce au film du tour de force qu’il accomplit sans en avoir l’air, sans la moindre invraisemblance et avec un parfait naturel. Tout y passe en effet de ce qui compose ce qu’on appellerait en termes banals et un peu lourds un tableau de la société tunisienne contemporaine, dans la deuxième décennie du 21è siècle. On doit se contenter d’énumérer quelques-unes des vérités qui y sont dites, elles sont principalement sociales, mais non théoriques , on les entend à travers le frémissement du feuillage, le film les donne à voir à travers des gestes simples, en écartant les feuilles de figuiers.

Puisqu’il s’agit du monde du travail, commençons par le fait séculairement inchangé que la

loi est celle du chef et qu’il l’impose hors de tout contrôle : il recrute ou ne recrute pas, il renvoie tel ou tel des travailleurs à sa convenance, et plus encore il les paie selon son bon plaisir, ce qu’on découvre avec un certain effarement lorsqu’arrive le moment de la paye à la fin de la semaine : nul ne peut savoir d’avance combien il recevra (même si mentalement il en a fait pour lui-même une certaine estimation ) et il faut parlementer âprement pour être volé un peu moins scandaleusement que le chef ne prétend le faire (les sommes concédées restant dérisoires). Il est humiliant pour chacun de devoir se battre de toutes ses forces contre celle du chef qui use de la sienne arbitrairement. Ce qui est remarquable dans le travail de la réalisatrice est qu’elle parvient à faire l’économie du plus attendu et du plus voyant. L’exemple en est dans l’inévitable tentative du chef pour exercer sur une jeune cueilleuse ce qu’on appelait le droit de cuissage aux beaux jours de la féodalité. La jeune fille met toute son énergie à se défendre, et elle parvient en effet à échapper au prédateur, comme on dit aujourd’hui. Il n’y a donc pas eu viol, en revanche il y a bel et bien eu humiliation, vécue comme telle par celle qui en a été victime ; et rien de ce qu’on voit ne permet de supposer que les choses pourraient s’améliorer prochainement.

Ce qui est remarquable dans le travail de la réalisatrice est qu’elle parvient à faire l’économie du plus attendu et du plus voyant. L’exemple en est dans l’inévitable tentative du chef pour exercer sur une jeune cueilleuse ce qu’on appelait le droit de cuissage aux beaux jours de la féodalité. La jeune fille met toute son énergie à se défendre, et elle parvient en effet à échapper au prédateur, comme on dit aujourd’hui. Il n’y a donc pas eu viol, en revanche il y a bel et bien eu humiliation, vécue comme telle par celle qui en a été victime ; et rien de ce qu’on voit ne permet de supposer que les choses pourraient s’améliorer prochainement.

Sur la question des femmes et du ou des droits qui sont éventuellement les leurs, le film n’est pas moins intéressant, en ce qu’il s’oppose à des visions caricaturales, d’autant moins efficaces qu’elles font figure de clichés misérabilistes. Toutes les jeunes filles qu’on voit dans le film sont intelligentes, jolies, coquettes, bien habillées, habiles à se rendre plus jolies encore en se maquillant. De plus elles parlent avec une grande facilité, usant de ce qui est un fait connu à savoir une aptitude des filles à s’exprimer supérieure à celle des garçons ; on pourrait aller jusqu’à dire que c’est elles qui pratiquent un certain harcèlement, verbal en tout cas, auquel les garçons, globalement, cherchent plutôt à se dérober.

C’est du moins ce qu’on pense au début, mais le film, remarquablement bien fait à cet égard, nous amène à mettre en question ce qui pourrait bien n’être qu’une apparence. Car les filles, si loquaces qu’elle soient, restent impuissantes pour tout ce qui concerne leur dépendance à l’égard des garçons : ce qu’elle attendent d’eux est finalement le mariage qui leur permettra d’exister socialement. C’est non seulement pour elles une absence cruelle d’autonomie mais une cause de rivalité qui prend la forme de ce qu’on appelle traditionnellement la jalousie, alors qu’il s’agit en fait d’une effroyable concurrence. Vieille ruse du sexisme comparable en cela à l’esclavage antique qui obligeait les gladiateurs à se battre entre eux.

On n’en finirait pas de relever dans le film des petits faits révélateurs d’un état de lieux, comme la réprobation exprimée par un vieux sage à l’une des cueilleuses qui a tenu sur les hommes des propos jugés inconvenants. Heureusement que restent les chants traditionnels des femmes, dont on sait bien que les sous-entendus n’étaient pas anodins. Propos sous-entendus, paroles sous les figues. On peut entendre dans ce sous du titre le regret de ne pouvoir parler à haute-voix.

Denise Brahimi

Notre association organisera plusieurs projection de ce film dans notre région en janvier, en présence de la réalisatrice.

« HARKA » film de Lotfy Nathan, France, Tunisie, Luxembourg, Belgique, 2022

Comme l’indique la diversité des lieux où il a été réalisé, ce film n’est pas issu d’une observation immédiate et sur le vif de faits propres à caractériser la société tunisienne contemporaine, c’est-à-dire celle de 2022. A cet égard on est amené à s’interroger, en tant que spectateur, sur ce qu’est le projet précis du réalisateur —même s’il faut dire avant toute chose que son film est puissant voire émouvant, et ce en grande partie grâce au jeu (mieux vaudrait dire la présence, tant il suscite l’empathie) de l’acteur Adam Bessa. Dès l’instant où l’on commence à regarder ce film, on comprend très bien qu’il est en rapport étroit avec les événements qui se sont passés en Tunisie au printemps 2011, appelés aussi la révolution de jasmin : rappelons seulement ici que le point de départ de ce qui est en effet devenu une tentative de révolution est le suicide par le feu, horrible et bouleversant, d’un jeune Tunisien vendeur de légumes, Mohamed Bouazizi, dans la petite ville de Sidi Bouzid à l’intérieur du pays. Pourchassé par la police pour son commerce illégal, il a manifesté de cette manière sa révolte et son impuissance mais il est clair que son acte individuel était en rapport avec l’état collectif du pays, comme l’a prouvé, un mois plus tard et dans la suite de son geste, la chute du Président Ben Ali.

Dès l’instant où l’on commence à regarder ce film, on comprend très bien qu’il est en rapport étroit avec les événements qui se sont passés en Tunisie au printemps 2011, appelés aussi la révolution de jasmin : rappelons seulement ici que le point de départ de ce qui est en effet devenu une tentative de révolution est le suicide par le feu, horrible et bouleversant, d’un jeune Tunisien vendeur de légumes, Mohamed Bouazizi, dans la petite ville de Sidi Bouzid à l’intérieur du pays. Pourchassé par la police pour son commerce illégal, il a manifesté de cette manière sa révolte et son impuissance mais il est clair que son acte individuel était en rapport avec l’état collectif du pays, comme l’a prouvé, un mois plus tard et dans la suite de son geste, la chute du Président Ben Ali.

Le film de Lotfy Nathan n’est pas un retour sur ces événements pour en faire un récit de type documentaire. Le but du film est certainement de faire comprendre comment Mohamed Bouazizi a pu en arriver là, à travers le personnage d’Ali interprété par Adam Bessa. Il est probable qu’en 2011, ce suicide déplorable n’a été que trop bien compris par un grand nombre de Tunisiens outrés par l’état dans lequel se trouvait leur pays, par la faute de gouvernants qu’ils rejetaient de plus en plus, sans parvenir à s’en débarrasser. Mais de toute évidence le film « Harka » qui se situe une dizaine d’années après les événements de Sidi Bouzid fait apparaître un premier sens tout à fait évident : pendant ces dix ans rien n’a changé , la situation toujours la même reste invivable et mortifère, et l’on ne peut s’étonner si le même drame se reproduit, (à peu près à l’identique, à quelques détails près), les mêmes causes produisant les mêmes effets. Le sous-entendu très fort du film de Lotfy Nathan repose sur ce constat et sur cet insupportable paradoxe : dix ans après, rien de changé.

A partir de là il lui fallait reconstruire le personnage par intuition mais sans doute aussi s’est-il documenté et de toute manière il se dégage de ce mélange de réalité et de fiction un fort sentiment de vérité : celle d’un homme et celle de la situation qu’il lui faut vivre sans pouvoir l’accepter. C’est pourquoi, au-delà même du drame il faut parler ici de tragédie, comme l’indique sans doute le titre « Harka » qui malgré quelque diversité dans son interprétation semble comporter l’idée d’un enfermement ; ici ce serait un cercle maléfique dont il n’y a aucun moyen de s’échapper ; et c’est aussi une des définitions de la situation tragique, telle que nous la donne à voir la tradition, depuis l’Antiquité et à travers les âges. Il serait très injuste de dire qu’Ali n’essaie pas de se battre, il le fait au contraire par des séries de tentatives dont on a vite fait de comprendre qu’elles sont toutes vouées à l’échec. Le résultat est pathétique, tandis que s’accumulent les catastrophes qui semblent se liguer contre lui. Il subit sans pour autant se résigner, jusqu’au moment où il entre dans une fureur violente, qu’il est trop facile de désigner comme un accès de folie : il s’agit plutôt de révolte, au sens absolu et sans lendemain. La révolte, bien avant que Camus ne s’attaque à ce vaste sujet, est souvent vécue de manière entière et jusqu’au-boutiste par ceux qui l’adoptent, ce qui ne l’empêche pas d’être très ambigüe puisqu’elle ne contient jamais de solution et postule même implicitement qu’il n’y en a pas. Elle ressemble davantage—et l’immolation par le feu en est l’exemple ou la preuve—à un rite sacrificiel choisi dans la douleur par une victime qui s’auto-désigne pour ce rôle. On pourrait penser que l’espoir plus ou moins conscient de la victime est d’apporter le salut collectif par son acte individuel, mais c’est loin d’être évident dans le cas d’Ali et d’ailleurs le réalisateur insiste sur l’indifférence générale à son égard pendant qu’il se consume, au sens propre, comme la torche encore vivante qu’il est devenu. De toute façon, le film « Harka » montre bien l’insuffisance du sacrifice individuel, puisque celui de Mohammed Bouazizi n’ a servi à rien, mais ce n’est qu’un de ses sens possibles, la conclusion désespérée à laquelle aboutissent sans doute nombre de Tunisiens aujourd’hui. Pourtant il donne aussi à penser que ce ne serait pas juste de s’en tenir là et de passer sous silence tous les événements qui s’en sont suivis en 2011. Il est évidemment déplorable que les sacrifices soient toujours à recommencer, et que les dieux en aient toujours soif, pour le dire par une métaphore. « Harka » en tout cas prouve qu’un geste, même « inutile », peut nous remplir d’effroi, de pitié et d’admiration.

La révolte, bien avant que Camus ne s’attaque à ce vaste sujet, est souvent vécue de manière entière et jusqu’au-boutiste par ceux qui l’adoptent, ce qui ne l’empêche pas d’être très ambigüe puisqu’elle ne contient jamais de solution et postule même implicitement qu’il n’y en a pas. Elle ressemble davantage—et l’immolation par le feu en est l’exemple ou la preuve—à un rite sacrificiel choisi dans la douleur par une victime qui s’auto-désigne pour ce rôle. On pourrait penser que l’espoir plus ou moins conscient de la victime est d’apporter le salut collectif par son acte individuel, mais c’est loin d’être évident dans le cas d’Ali et d’ailleurs le réalisateur insiste sur l’indifférence générale à son égard pendant qu’il se consume, au sens propre, comme la torche encore vivante qu’il est devenu. De toute façon, le film « Harka » montre bien l’insuffisance du sacrifice individuel, puisque celui de Mohammed Bouazizi n’ a servi à rien, mais ce n’est qu’un de ses sens possibles, la conclusion désespérée à laquelle aboutissent sans doute nombre de Tunisiens aujourd’hui. Pourtant il donne aussi à penser que ce ne serait pas juste de s’en tenir là et de passer sous silence tous les événements qui s’en sont suivis en 2011. Il est évidemment déplorable que les sacrifices soient toujours à recommencer, et que les dieux en aient toujours soif, pour le dire par une métaphore. « Harka » en tout cas prouve qu’un geste, même « inutile », peut nous remplir d’effroi, de pitié et d’admiration.

Denise Brahimi

Et toujours ces deux films sur la richesse de la vie associative algérienne que nous vous invitons à visionner.

– Utiles

– Utiles

de Bahia Bencheikh-EL-Feggoun

Cliquez ici pour voir le film et le mot de passe utilesjoussour

–Entre nos mains

de Leila Saadna

Cliquez ici pour voir le film, puis mot de passe utilesjoussour

Et sa bande-annonce, cliquez ici

Si vous souhaitez aider notre association régionale à développer ses actions, vous avez aussi la possibilité de faire un DON, via Hello Asso. Soyez-en remercié.e.s.

Si vous souhaitez vous investir à nos côtés, nous serions heureux d’accueillir votre adhésion. Il vous est possible de le faire en ligne sur notre site via Hello Asso.

Vous pouvez aussi nous commander notre livre « Algérie à coeur » en envoyant un chèque de 16€, port compris,

chez Michel Wilson 5 rue Auguste Comte 69002 LYON.

Et également vous avez la possibilité de souscrire en ligne sur notre site à l’ultime numéro de la Revue Le Croquant, un hommage à son créateur Michel Cornaton, que nous avons co-édité.

Nous souhaitons aussi contribuer à la diffusion du livre posthume de notre cher Abdelhamid LAGHOUATI, poète, artiste plasticien, ami de Jean Sénac et de tant d’autres. Une souscription est ouverte pour commander son livre par la Maison de la Poésie Rhône-Alpes à Saint Martin d’Hères.

SOUSCRIPTION

BON DE COMMANDE

Je commande .. .. .. .. exemplaire(s) de « Entre cri et passion » de Abdelhamid Laghouati.

Je règle par : ☐ chèque bancaire

☐ autre moyen (sauf carte bancaire)

☐ postal

À l’ordre de :

Maison de la Poésie Rhône-Alpes

33 avenue Ambroise Croizat

38400 Saint-Martin-d’Hères

Date : .. .. / .. .. / .. .. Signature :

- Jeudi 1er décembre 19h30 Projection du film DARNA sur une belle association de Tanger et sa ferme pédagogique. A la Maison de le Solidarité Internationale à Lyon

- Vendredi 2 décembre 18h45 Théâtre: « Nous l’appellerons Algérie » par la Compagnie Voix-ci Voix-là Amicale Laïque Chapelon à Saint-Etienne

- Lundi 5 décembre 20h30 Théâtre « Le Contraire de l’amour » mis en scène par Dominique Lurcel d’après le Journal de Mouloud Ferraoun au Théâtre des Célestins à Lyon

- Du 1er au 9 décembre, visite de nos partenaires de l’association El Ghaith de Bordj Bou Arreridj dans le cadre d’un projet du programme Joussour sur les objectifs du développement durable

- Fin de la visite du directeur de l’Alliance Française d’Atar (Mauritanie) Taleb IBRAHIM KHAOULA, pour identifier un futur projet de coopération culturelle et économique avec Atar et Ouadane.

N’hésitez pas à nous signaler livres, films, expositions relatifs au Maghreb, et même à nous envoyer des petits textes à leur sujet.